"Il centenario della grande guerra" è il contenitore di una serie di appuntamenti realizzati dal Circolo Culturale "L'Agorà" di Reggio Calabria che riguardano vari temi inerenti a tale periodo storico, che sono consultabili in scrittura ed in video sul portale del sodalizio culturale reggino al seguente indirizzo telematico: http://www.circoloculturalelagora.it/centenario1stwar.htm.

Nella pagina internet sopra richiamata sono riportati per data ed argomento le conversazioni culturali organizzate fino al momento.

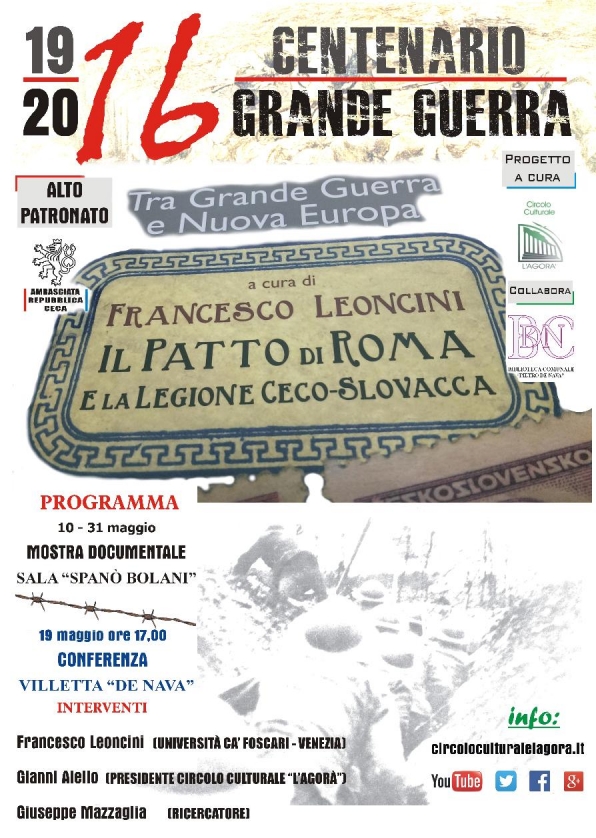

Il programma quadriennale (2014-2018) di tale progetto culturale, per la valenza ed il significato, per la valenza ed il significato di tale programma ha ricevuto l'Alto Patronato delle Ambasciate di Austria, di Ungheria, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca.

La recente proposta organizzata dal Circolo Culturale "L'Agorà" si è strutturata su due incontri che hanno avuto luogo presso la Biblioteca Comunale "De Nava" di Reggio Calabria.

Il 10 maggio, nella sala “Spanò Bolani” della Biblioteca Comunale “De Nava” è stata inaugurata la mostra documentale, dedicata alle legioni cecoslovacche in Italia (1915-1918) e la stessa descrive attraverso foto d‘epoca le varie fasi relative ai luoghi di detenzione, alla formazione dei volontari cecoslovacchi, al loro impiego negli ultimi mesi della guerra, a fianco degli italiani, nelle operazioni belliche sul Piave.

Tale esposizione, rimasta visitabile sino al 31 maggio, è stata curata dall'Ambasciata della Repubblica Ceca che ha concesso l'Alto Patronato anche per la presentazione del saggio storico "Il Patto di Roma e la legione ceco-slovacca", a cura del prof. Francesco Leoncini, che si è svolto nella location della villetta della Biblioteca "De Nava".

Ciò che è stato oggetto di analisi, durante la conversazione culturale, è uno spaccato di quanto discusso nel corso della manifestazione, tenutasi nella Certosa di San Lorenzo di Padula, «Dov’è la Patria Nostra. Luoghi, memorie e storie della Legione ceco-slovacca in Italia durante la Grande Guerra», i cui atti sono stati inseriti, a cura del prof. Francesco Leoncini, nella pubblicazione "Il Patto di Roma e la legione ceco-slovacca".

Il “Patto di Roma” (8-10 aprile 1918) come più volte dichiarato dal prof. Francesco Leoncini , assente in questa occasione per motivi di salute, rappresenta uno dei momenti “alti” della storia del nostro Paese, nel quale l'Italia conduce la regia del cambiamento in Europa, ponendosi alla guida di quelle delegazioni unite negli intenti per l'indipendenza dei popoli dell’area danubiano–balcanica dall'Impero austro-ungarico.

Altro aspetto è quello relativo alla Certosa di Padula (provincia di Salerno) dove vennero ospitati oltre 10.000 prigionieri dell'esercito austro-ungarico facenti parte dell'area ceco-slovacca, tra l'altro, diversi furono i luoghi di prigionia in Italia durante la grande guerra, anche nel Mezzogiorno tra i quali quelli ubicati in Sicilia ed in Calabria.

Dopo tali note introduttive da parte di Gianni Aiello (presidente del Circolo Culturale “L'Agorà”, la parola passa a Giuseppe Mazzaglia (presidente Comitato "La grande guerra in Sicilia 1915-18") che ha esposto ai presenti le geografie dei luoghi di detenzione nell'area isolana, che oltre ad ospitare i prigionieri austro-ungarici (circa 10.000 unità tra ufficiali e militari di truppa) accolse anche un numero sostanziale di profughi (21.500) provenienti da diverse zone del Veneto e del Friuli tra il mese di novembre del 1915 e dopo la “rotta di Caporetto” dell’ottobre 1917.

I prigionieri austro-ungarici che giunsero in Sicilia, furono quelli catturati tra la 1ª e la 9ª battaglia dell’Isonzo e cioè dalla fine del 1915 all’estate del 1917 e vi giunsero a partire dal novembre 1915. Nel dicembre del 1915, il Genio Militare di Messina diede disposizione di costruire un grosso campo di raccolta nel Sud della Sicilia e precisamente a Vittoria nell’allora provincia di Siracusa.

Dapprima furono mandati nella Sicilia Occidentale, Palermo e Trapani, in quest’ultima città l’unico ufficiale e i 963 fra sottufficiali e militari di truppa, furono collocati nell’ex pastificio ICA, mentre a Marsala vennero collocati 515 prigionieri di truppa.

Nel capoluogo siciliano furono trattenuti in città solo 7 ufficiali e 9 militari di truppa (nelle carceri mandamentali), mentre il resto fu distribuito nel resto della provincia e della Sicilia centro-occidentale. A Cefalù presso la Caserma “Nicola Botta”, a Caltavuturo, a Campofelice di Roccella, a Lascari, a Cerda e sulle Madonie.

I prigionieri furono dislocati anche nei paesi di Terrasini (15 ufficiali, 9 allievi ufficiale e 840 militari di truppa), a Balestrate (583), a Cinisi, a Torretta e a Carini (21 ufficiali, 1 allievo ufficiale e 382 militari di truppa), a Palazzo Adriano (150), a Cefalù (11 ufficiali, 34 allievi ufficiale e 522 militari di truppa), a Monreale (38 ufficiali, 541 militari di truppa).

Nell’Agrigentino furono sistemati a Sciacca (30 soldati) e a Favara (498 militari di truppa). Tutti i prigionieri morti in provincia di Palermo furono raccolti nel cimitero dei Rotoli di Palermo, tranne alcuni sepolti nel cimitero di San Giuseppe Jato.

Tutti gli ufficiali furono concentrati per lo più nel monastero delle Benedettine SS. Trinità a Piazza Armerina (221 ufficiali e 81 militari di truppa) , altri furono internati nel Castello Ursino di Catania (36, ufficiali per lo più romeni della Transilvania,1 allievo ufficiale e 271 tra sottufficiali e militari di truppa).

Sempre nel capoluogo etneo nel quartiere di Picanello erano detenuti 255 militari e sottufficiali austro-ungarici, mentre nella caserma “Nicola Botta” di Cefalù (11 ufficiali, per lo più ungheresi), altri ancora a Termini Imerese, mentre nel territorio del Comune di Paternò vi erano 325 prigionieri di truppa.

Altri luoghi del versante sud dell’Etna in cui soggiornarono dei prigionieri austro-ungarici furono i comuni di Tremestieri Etneo, Zafferana Etnea, Trecastagni e San Giovanni La Punta, qui il locale Seminario-estivo, oggi chiamato “Villa Angela” venne adibito a caserma per prigionieri di guerra austriaci e vi furono collocati 40 ufficiali, 3 allievi ufficiale e 8 militari di truppa, quasi tutti di nazionalità ungherese, mentre a Misterbianco era ubicato un punto di raccolta di 298 prigionieri.

Un altro importante sito dove si è riscontrata la presenza di prigionieri austro-ungarici è il Comune di Adrano dove erano allocati 583 prigionieri austro-ungarici (34 ufficiali, 1 allievo ufficiale e 548 tra sottufficiali e militari di truppa). Gli ufficiali prigionieri vennero sistemati nell’ex convento di S. Lucia, mentre i militari semplici e i sottufficiali furono sistemati nel Castello Normanno.

A seguito di quanto stabilito dall’art. 6 della Convenzione dell’Aia del 1907 e per quanto previsto dal decreto legislativo n. 1028, pubblicato sulla G. U. del Regno d’Italia di domenica 6 agosto 1916, intitolato: «Norme per i prigionieri di guerra», i prigionieri di guerra potevano essere impiegati in opere di rimboschimento, idrauliche e forestali.

In Sicilia – continua Giuseppe Mazzaglia – i prigionieri venivano impiegati per lo più in lavori agricoli come quelli impiegati nei vigneti sul Monte Ilice, contrada Carpani, località ubicate nei comuni di Trecastagni e Zafferana Etnea, nella Piana di Catania, mentre altri venivano utilizzati per lavori manutentivi come testimoniato dalle costruzioni a forme di torrette alte 5 metri, lunghe oltre 300 metri e larghe fino a 12 metri, con un sistema di scalinate di accesso sempre in pietra lavica, che sono ubicate nell'area del comune di Tremestieri Etneo.

Nel palermitano nei pressi della contrada “Chiusa” ricadente nel comune di Caltavuturo venne costruita una consistente rete di trazzere lastricate e una serie di muri di divisione, tutt’oggi ammirabili nei pressi della “Masseria Chiusa”.

Altre “testimonianze” sono visibili nel cimitero palermitano di San Giuseppe Jato dove sono sepolti due militari ungheresi (György István morto il 19 ottobre 1918 e Sefer Wilhim di Wilhem morto il 18 ottobre 1919), a Vittoria di Ragusa nel luogo che ospitava il campo di prigionia è rimasto un solo capannone (trasformato in museo) ed una stele con una piccola cappella, all’esterno due lapidi ricordano i 118 morti nel campo che sono stati seppelliti in un’area a loro dedicata nel locale cimitero.

A partire dalla fine del 1917 e l’inizio del 1918 tutti i prigionieri di guerra furono concentrati in alcuni campi della Sicilia orientale e meridionale (nel siracusano ve ne erano 374 a Noto e 437 a Pozzallo, mentre nel catanese erano 1.826. Nel messinese erano presenti nel castello di Milazzo (10 ufficiali, 1 allievo ufficiale e ben 491 fra sottufficiali e militari di truppa).

In Sicilia, la gran parte dei prigionieri presenti verrà censita come ungherese, in realtà tra gli ungheresi vi erano tantissimi slovacchi, in quanto la Slovacchia sino al 1918 faceva parte del Regno d’Ungheria.

Nella seconda parte della conversazione storica sul periodo storico in argomento, presieduta da Gianni Aiello (Circolo Culturale "L'Agorà" - Centro studi italo-ungherese «Árpád» sono stati analizzati i documenti relativi ai "Prigionieri austro-ungarici in Calabria durante il primo conflitto mondiale".

I presenti hanno avuto modo di visionare la carrellata documentale degli atti ritrovati, dopo accurate ricerche in diversi archivi, che testimoniano la presenza dei prigionieri di guerra austro-ungarici durante le fasi della prima guerra mondiale sul territorio regionale.

Gianni Aiello ha evidenziato, anche grazie al supporto delle immagini che tali “testimonianze” non si riferiscono soltanto ai documenti cartacei ma anche ad altre certificazioni e/o reperti come incisioni marmoree, opere murarie, esempi di archeologia industriale consistenti nella ubicazione nel territorio della nostra Regione di cannoni di produzione austro-ungarica, di diverse tipologie.

Tali scoperte rivestono una duplice importanza sia per quanto riguarda il tema dei prigionieri di guerra austro-ungarici durante la prima guerra mondiale (1914-1918) sul territorio italiano sia per quanto concerne le nuove “geografie” dei luoghi di detenzione ubicati nella penisola ed estendendo così tali informazioni in altre aree regionali andando così ad arricchire questo spaccato storico del novecento europeo anche nel territorio calabrese.

Gianni Aiello ha spiegato le motivazioni logistiche relative ai continui mutamenti geografici dei luoghi di detenzione sul territorio dovute al fatto degli esiti incerti delle operazioni belliche e di conseguenza il forte timore di tali ripercussioni.

Per tali motivi si decise di spostare i luoghi di detenzioni, in un primo momento verso la parte orientale del territorio e successivamente verso quella meridionale della penisola, area ben lontana dai luoghi di combattimento.

Tra l'altro c'è da evidenziare che oltre alla preoccupazione dovuta alla possibilità di sfondamento da parte del nemico, vi era anche quello relativo al forte sovrappopolamento delle strutture che ospitavano i prigionieri e, quindi, la necessità di ubicare altrove altre strutture anche per motivi di ordine pubblico.

I documenti che attestano la presenza di prigionieri austro-ungarici a Reggio Calabria arricchiscono le informazioni relative ai luoghi di detenzione ubicati nella parte meridionale dell'Italia peninsulare, visto che quelli più a Sud erano quelli ubicati nella zona dell'alto cosentino e del catanzarese, mentre per la parte insulare quelli della Sicilia.

I primi atti ritrovati da parte di Gianni Aiello evidenziano il decesso di sei prigionieri austro-ungarici a Reggio Calabria (età compresa tra i 23 ed i 46 anni).

Dall'analisi dei documenti oggetto della ricerca si ricavano diverse informazioni a riguardo i militari e nello specifico quelle inerenti:

luogo e data di nascita;

gradi di parentela;

stato civile;

attività lavorativa durante il periodo civile;

corpo di appartenenza;

competenze di servizio militare;

luogo di detenzione;

luogo del decesso.

Va da sé che tali indicazioni riguardano anche gli altri documenti dello stato civile che sono arricchiti da altre note informative come ad esempio quelli di Catanzaro dove sono riportati sia i luoghi di provenienza dei prigionieri (Stilo, Corigliano Calabro, Settingiano e Villaggio Ponte Grande,Casale Altamura), ma anche i luoghi di residenza come gli edifici, per lo più civili, dove i prigioni austro-ungarici risiedevano.

A Reggio Calabria i soldati dell'esercito austro-ungarico erano accolti nelle baraccopoli collocate nell'area del castello aragonese, dove tra l'altro era ubicata la caserma dei Real carabinieri.

Quei prigionieri venivano impiegati per lavori di opere civili, come la manutenzione ordinaria delle strade, come ad esempio la messa in opera dei muraglioni lungo la Via Possidonea, nei pressi del castello aragonese.

A tal proposito Gianni Aiello ha menzionato la circolare n. 24112, datata Roma 14 novembre 1916 inoltrata da Ministero della Guerra – Commissione per i prigionieri di guerra alle Prefetture territoriali ed avente per oggetto “Norma sull’impiego della mano d’opera di prigionieri di guerra” .

Infatti i prigionieri presenti sul territorio erano utilizzati sia per lavori di opere di civili che lavori agricoli, secondo una circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del periodo, la quale stabiliva che i prigionieri fossero utilizzati “in lavori agricoli ed industriali esterni al campo di prigionia”.

Esempi a tal riguardo risultano presenti in diverse località della Calabria come nella zona del cosentino, come testimoniato dall'archeologo Paolo Orsi che durante le operazioni di scavo notava la presenza di prigionieri dediti nei lavori agricoli.

Altri documenti che sono stati analizzati nel corso della giornata di studi da parte di Gianni Aiello hanno riguardato anche:

telegrammi;

informative della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali;

mandati di pagamento;

lettere indirizzate al Prefetto;

note prefettizie.

19 maggio 2016

la manifestazione