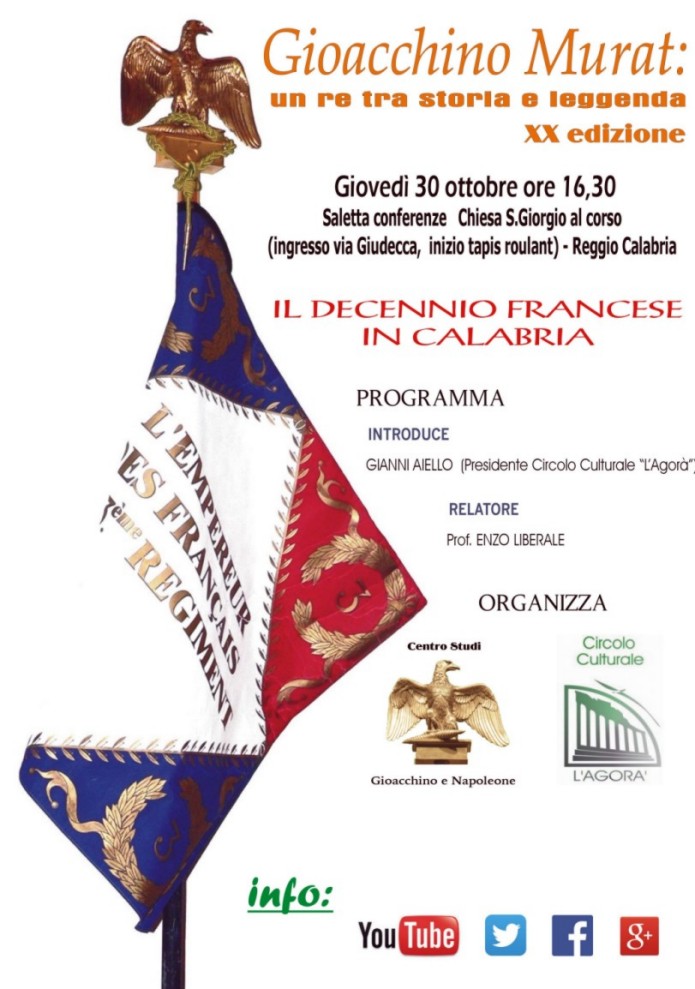

Dopo la parte introduttiva del presidente del Circolo Culturale "L'Agorà" e del Centro studi "Gioacchino e Napoleone" che ha illustrato ai presenti il contenuto ed il significato storico delle precedenti edizioni relative al tempo trattato, la parola è passata al prof. Enzo Liberale che ha tratto il tema "Il decennio francese in Calabria".

Fra le etichettature che sono state attribuite, la Calabria è stata definita luogo della “non storia”, ritenendo che siano stati sempre fatti esterni a determinarne il corso degli eventi. Un percorso quindi per nulla o scarsamente influenzato dalla volontà o da scelte proprie dei Calabresi. È una rappresentazione esteriore che si è auto radicata negli stessi Calabresi che a lungo hanno condiviso l'idea di non essere o di essere poco responsabili degli avvenimenti che li riguardavano. Ad altri erano attribuiti sia i pochi meriti sia le molte colpe di una storia vissuta troppo spesso in modo lento, opaco, marginale. Ogni vicenda umana è tuttavia storia e quella della Calabria è storia di uomini e donne in rapporto tra loro, col proprio territorio e la sua natura, soggetti attivi e passivi di una faticosa vicenda umana (l'effort de la vie).

La pagina di storia che tratteremo oggi su un territorio periferico, qual era ed è la Calabria, pochissimo conosciuta, possiede una ricchezza di personaggi e storie affascinanti che non temono confronti con la più grande storia.

Prima di passare alla Calabria napoleonica, quale emerge anche da testimonianze d'ufficiali francesi durante l'occupazione, un breve excursus sulla diversa vulgata storica delle ribellioni antifrancesi. Ci fu dapprima la rivolta della Vandea (1793-1814), e vandeano è diventato sinonimo di reazionario, legittimista e antiprogressista. Contemporanea del brigantaggio calabrese, la guerriglia spagnola (1808-1814), è nota come guerra di liberazione nazionale, immortalata nei quadri di Goya “orrori della guerra”.

Per la Vandea si parla d'insurrezione cattolica e filo-monarchica, anche se il fattore scatenante fu la ribellione alla coscrizione (c'era la pretesa d'arruolamento di ben 300.000 uomini).

Per l'opposizione rurale calabrese all'occupazione francese la definizione fu di brigantaggio, marchio infamante che priva di valore l'opposizione all'invasore.

Eppure il brigantaggio calabrese ebbe una forte motivazione filo-monarchica e religiosa come in Vandea oltre, come la guerriglia spagnola, una fiera intolleranza all'occupazione straniera.

Data l'ignoranza delle masse rurali, non possiamo parlare di coscienza d'unità nazionale bensì di orgoglio d'indipendenza e di radicati sentimenti filoborbonici e religiosi.

Col primo ingresso dei Francesi (di Championnet) in Napoli il 23 gennaio 1799 e la proclamazione della Repubblica Partenopea (21 gennaio 1800), la popolazione calabrese fu chiamata a raccolta per la riconquista antigiacobina di Napoli costituendo un esercito senza precedenti nella storia: l'Armata della Santa Fede, sostenuta, come in Vandea, dal clero e dagli strati bassi della popolazione.

Il basso clero ebbe buon gioco soffiando sul fuoco religioso di genti contadine legate al costume natio, non aduse a novità e tradizionalmente devote al binomio chiesa-monarchia, mentre al popolo indigente non parve vera l'occasione per sfogare l'atavico rancore contro i suoi padroni, nobili e borghesi, identificati tutto come giansenisti, sinonimo di diavoli.

Dalle tradite riforme erano nei fatti risultati i soli beneficiari (come per le terre nazionalizzate in Francia), dei beni espropriati dalla Cassa Sacra (1784-1796) creando un nuovo latifondo di tipo borghese, che ripeteva, quando non aggravava, ingiustizie di triste memoria.

Per sfuggire ai soprusi e alle pesanti imposizioni dei vecchi e dei nuovi feudatari, da sempre contadini calabresi “Andare alla montagna” era diventata una scelta endemica.

Darsi alla macchia nelle fitte foreste era una fuga mossa da un'indigenza da fame, una disperata decisione individuale per i pericoli che comportava e la quasi certa fine cruenta, ma con l'assurda gioia espressa nel detto “Meglio toro due anni che bove cent'anni”.

Furono questi solitari emarginati i primi a rispondere al richiamo dell'opposizione antigiacobina per la diversa offerta di vita, e a partecipare poi alla resistenza rurale calabrese contro l'occupazione francese.

Un'opposizione, definita dai francesi brigantaggio di bande (masse o comitive), che da allora ha diffuso nel mondo, col marchio di brigante, un'immagine infamante che il Calabrese non è riuscito a scrollarsi di dosso.

Alla notizia dell'ingresso dei napoleonidi a Napoli, solo nei centri calabresi più urbanizzati, dove lo spirito di J.J. Rosseau ed i dettami della Rivoluzione avevano creato circoli liberali, i cittadini piantarono l'albero della libertà (col berretto frigio), abbattendo i simboli reali (con i dorati gigli); inneggiando poi, il 23 gennaio 1800, alla proclamazione della Repubblica Partenopea che ha rappresentato per la Calabria il primo tentativo di passaggio violento dal sistema feudale a quello borghese.

A organizzare la prima repubblicazione in Calabria furono i “galantuomini” locali costituiti da nobili “illuminati” e da una borghesia professionale e mercantile, diventata rurale con le vendite della Cassa Sacra.

Aperti alle nuove idee, sapevano che la lotta contro l'ancien régime doveva passare dal piano economico a quello politico. Fu però un'élite intellettuale, fatta anche da religiosi, destinata a essere eliminata dalla reazione sanfedista che scoppiò immediata, facendo leva sullo zelo religioso e sull'odio popolare verso i Francesi e i loro sostenitori.

Stupisce per l'epoca – prosegue il prof. Liberale nel corso della sua esposizione storica- il contrasto in Calabria fra il ritardo a una più ampia diffusione delle idee libertarie e l'immediata corale adesione popolare all'azione di “reconquista del Regno di Napoli” affidata alla Corte di Palermo, dove il re Ferdinando si era rifugiato, al Cardinale Fabrizio Ruffo.

Quale Comandante Generale del Re, l'8 febbraio Ruffo sbarcò in Calabria, sua terra natia, con sette uomini e trasformò i suoi feudi di Scilla e Bagnara in centri di raccolta di volontari calabresi con proclami infuocati a difesa del Re, della Santa Religione, della Divina Morale del Vangelo e a difesa dei beni e a tutela delle donne. Promise il paradiso, come ministro di Dio, sei anni d'esenzione d'imposte e i beni dei repubblicani, quale rappresentante del Re. Il cardinale rosso scatenò una controrivoluzine feroce sostenuta dai ceti legati alla più retrograda tradizione religiosa e politica, richiamando sotto lo Stendardo della Santa Croce, una massa enorme di Calabresi che col basso clero, i soldati e la burocrazia borbonica furono i pilastri della reazione antirepubblicana: un rifiuto del patrimonio d'idee della Rivoluzione, un'opposizione alla modernità con la riaffermazione della politica assolutista diretta a colpire i galantuomini, la nobiltà “sleale” e gli elementi progressisti del clero. Con 10.000 uomini il Ruffo investì Crotone, centro del partito liberale calabrese, che soccombette e per due giorni fu dato al saccheggio, stupro e massacro. Il terzo giorno il cardinale celebrò un Te Deum di ringraziamento con l'assoluzione di tutti i peccati commessi durante il sacco della città. L'Esercito della Santa Fede, accresciuto da una plebe di miserabili mossi dalla superstizione religiosa e dal profondo odio contro i proprietari, identificati sempre come giacobini, riunì in breve tempo 25.000 uomini abili alle armi, un vero esercito che come nel Medio Evo al suo passaggio depredava città e villaggi. Nel lungo percorso di cinque mesi ad arco lungo la Calabria e la Basilicata, l'armata si abbandonò a innumerevoli crimini privando il paese dei migliori elementi. Ignoranti, gridavano “Abbiamo la nazione!” senza sapere cosa fosse, ostili alle idee di democrazia e quindi contro i Francesi negatori di Dio e i galantuomini loro sostenitori. Per molti Calabresi della massa contadina, oppressi dai vecchi e nuovi proprietari, quei lunghi mesi di eccitata e sfrenata lotta predatoria accanto a vecchi soldati, disertori e forzati (che la regina Carolina a Palermo liberava e faceva affluire in Calabria), furono l'avvio a una vita selvaggia che nutrirà poi il brigantaggio antifrancese. All'Armata della Santa Fede si unì, fra gli altri la banda di Nicola Gualtieri - detto Panedigrano (Conflenti,Catanzaro, 1753 – 1828) - con mille forzati. La crociata giunse a Napoli il 13 giugno 1799 ponendo fine all'eroica Repubblica Partenopea. Violati i patti della resa stabiliti col cardinale, iniziò il massacro imposto dall'ammiraglio Nelson, istigato dall'amante lady Hamilton, che privò anche la coltissima capitale, seconda in Europa solo a Parigi, delle più belle menti (Eleonora de Fonseca Pimentel ,Roma, 13 gennaio 1752 – Napoli, 20 agosto 1799).

Tra i condannati figurano i più bei nomi della classe borghese e intellettuale di Napoli e delle diverse province meridionali che avevano dato il loro appoggio alla Repubblica. Da allora la monarchia napoletana ebbe solo l'appoggio della plebaglia, e prese quell'impronta d'illetterata … talchè “borbonico” e “ignorante” divennero sinonimi (Vincenzo Cuoco - Civita Campomarano,Campobassso, 1° ottobre 1770, Napoli 14 dicembre 1823) .

Un totale silenzio storico grava su tutta la penisola calabrese per gli anni seguenti quella prima Restaurazione Borbonica. Alle difficoltà di comunicazione e alle piaghe ancora aperte degli immani sconvolgimenti tellurici si erano aggiunte le profonde ferite sociali inferte dall'esercito della Santa Fede.

Solo i principali centri rivieraschi erano rimasti in comunicazione fra loro via mare. La popolazione era “scarsa e indigente”, rileverà nel 1806 uno dei nostri testimoni arrivando a Reggio “ancora cosparsa dalle rovine del terremoto”. Per fuggire dalla malaria, acuita dai nuovi stagnanti impaludamenti, la popolazione aveva intensificato il ritiro sul montuoso retroterra creando una serie di nuovi centri abitati. L'esodo era già iniziato con l'abbandono dei paesi terremotati, i cui solitari ruderi costellano tuttora la provincia di Reggio).

I nuovi insediamenti su inaccessibili alture o nel buio di profonde vallate, prive di vie di comunicazione se non per sentieri impervi, destinati a rimanere isolati non solo nella stagione invernale, sono un fenomeno calabrese che aveva già creato l'isolamento esterno e interno di parte della sa gente sin dal tempo delle incursioni turchesche, come testimoniano le rovine delle torri di guardia lungo tutta la costa calabra.

Nel generale sovvertimento geopolitico anche la martoriata Calabria non tardò a diventare una pedina nello scacchiere delle grandi potenze. Il blocco continentale deciso da Napoleone per colpire economicamente l'Inghilterra, da lui definita “un'accozzaglia di bottegai”, l'aveva portato a concepire un disegno dal quale non rimase escluso il Regno di Napoli, prospero e al centro del Mediterraneo, cui apparteneva una Calabria ricaduta all'inizio del secolo nella prostrazione e nell'oblio.

Rompendo in modo cruento – prosegue nel corso della sua relazione il prof. Enzo Liberale – l'isolamento della regione, i Francesi si trovarono a dover fronteggiare un'inaspettata opposizione soprattutto nella Calabria Citeriore, un'avversione mortale destinata a caratterizzare tristemente l'occupazione sino al 1810 quando Gioacchino Murat diede carta bianca al generale Charles Antoine Manhès (Aurillac, 4 novembre 1777 – Napoli, 26 agosto 1854) per eliminare ogni ribellione.

È grazie anche alle descrizioni di ufficiali, contenute in loro lettere o diari, con giudizi diparte ma anche obiettivi, che ci sono state offerte finestre di penetrazione nell'esistenza delle genti di quel periodo.

Una ricerca del periodo – prosegue Enzo Liberale – mi ha portato a rintracciare e tradurre e pubblicare col titolo “L'occupazione della Calabria (1806)” la parte riguardante la Calabria dei Mémoires du Général Grios, (testimone dei cruciali mesi del 1806 e del 1807). I Mémoires (pubblicati postumi nel 1831, grazie agli appunti presi dal giovane ufficiale giorno per giorno, persino in condizioni disperate, con lucidità e acutezza) riportano i movimenti e le operazioni dell'armata del generale Jean Louis Ebénézer Reynier (Losanna, 14 gennaio 1771 – Parigi, 27 febbraio 1814) , composta da 10.000 uomini, dall'inizio dell'occupazione e nei primi due anni.

Entrati i Francesi (15 febbraio 1806) per la seconda volta a Napoli e insediato sul trono Giuseppe Bonaparte con la corte rifugiata a Palermo, l'esercito borbonico, agli ordini del generale Joseph Élisabeth Roger de Damas D'Antigny (Parigi, 4 settembre 1765 – Cirey, 18 settembre 1823) , si ritirò a predisporre la linea di resistenza in Calabria, scelta effettuata per l'inaccessibilità dei luoghi e per la fedeltà della popolazione.

Posto il Quartier Generale a Castrovillari (Cosenza), Damas dispose la truppa con fronte a Campo Tenese. L'allora capitano Charles Pierre Lubin Griois, (21 dicembre 1772 Besançon, Doubs - Parigi 28 novembre 1839) da protagonista narra lo scontro (avvenuto l'8 marzo) e la rotta dei borbonici che aprì ai Francesi le porte della Calabria.

Il loro ingresso non avvenne nel segno della liberazione da una vecchia politica e la religione che una secolare pratica aveva radicato nelle masse (Benedetto Croce).

Già il primo contatto – prosegue il prof. Liberale – a Lagonegro (Potenza) con la retroguardia napoletana aveva portato al saccheggio , così come ha tramandato l'ufficiale, ellenista e scrittore Paul-Louis Courier (4 gennaio 1772, Parigi - 10 aprile 1825, Larçay) “Ci troviamo in una casa saccheggiata; due cadaveri nudi sulla porta; sulla scala un non so che di assomigliante a un morto. Nella stessa stanza con noi, una donna violentata a quanto ella dice, che grida ma non morirà. Brucia la casa vicina. Nessun mobile nella nostra, e neanche un pezzo di pane” (lettera da Morano Calabro). Il mese successivo (22-28 marzo 1806) nel comune calabrese di Soveria Mannelli (Catanzaro) una rivolta popolare, guidata da Carmine Caligiuri, uccise 10 soldati francesi e il giorno seguente tese un'imboscata a 200 milizie transalpine, uccidendone trenta. La rappresaglia del generale Jean Antoine Verdier (Tolosa, 2 maggio 1767 – 1839) , giustiziò i rivoltosi e diede alle fiamme Soveria e i villaggi vicini che avevano appoggiato l'insurrezione.

Gli orrori ed i fatti di sangue si susseguirono nel periodo argomentato inasprendo l'odio che l'Armata Sanfedista del Cardinale Ruffo aveva instillato nell'animo dei Calabresi contro i Francesi e contro la loro Rivoluzione, avviando, per scacciarli dalla propria terra, un'opposizione che costerà grande spargimento di sangue a entrambi le parti.

Rispondendo all'innato senso d'indipendenza e all'orgogliosa fede borbonica e religiosa, iniziarono così, anche con fucilare isolate, gli attacchi ai Francesi con imboscate con imboscate nei luoghi solitari e nei difficili passaggi, intercettando i corrieri, sgozzando i ritardatari feriti, ostacolando e saccheggiando le salmerie. Azioni di rivolta alle quali gli occupanti risposero con meno feroci spedizioni punitive. Ai gruppi di paesani, si affiancarono quelli degli sbandati, dei galeotti e dei militari che la corte di Palermo si affrettò a inviare.

Riemersero i capi massa, già al seguito del cardinale Ruffo, che riorganizzarono bande anche di migliaia di elementi. Per violenza ed astuzia si distingueranno quelle di Francatrippa, Benincasa, Paolo Mancuso, alias Parafante, Nicola Gualtieri alias Panedigrano, Michele Arcangelo Pezza alias Fra Diavolo (Itri, provincia di Latina, 7 aprile 1771 – Napoli, 11 novembre 1806), autentiche organizzazioni militari rette da personaggi avventurosi che svolsero vere azioni di guerra che focalizzavano la totale avversione nei confronti dei napoleonidi, come si come riportato dalla corrispondenza da Nicastro (Catanzaro) del periodo “... il brigantaggio è veramente giunto al culmine in questa contrada, e ogni passeggiata esterna c'è proibita. Gli abitanti segnalano ogni nostro movimento, perciò siamo costretti a rimare confinati nella ristretta cerchia del borgo dal quale non possiamo uscire senza scorta. Speriamo di abbandonare al più presto questo soggiorno che sarebbe un vero paradiso se non fosse abitato da diavoli.”.

Nel corso dell'intervento del prof. Liberale viene evidenziato dallo stesso relatore che a differenza della parte settentrionale della Calabria interessata a continui scontri armati tra le opposte fazioni, a Reggio Calabria, invece l'ingresso dei Francesi venne accolto favorevolmente, come testimoniano le cronache del tempo.

A testimonianza di quanto sopra evidenziato fa da eco la corrispondenza epistolare del periodo argomentato dove il cronista transalpino descrive le incomparabili bellezze naturali, come ad esempio Gallico (Reggio Calabria) “...dalle case pulitissime in riva al mare...”, o “... le donne calabresi sono generalmente belle e ne ho viste d'incantevoli...” , ma anche deplora lo stato dei borghi semidistrutti del terremoto del 1783, quali Mileto, Nicotera e Seminara e quelle “delle pianure che si trovano in riva al mare o alla foce dei corsi d'acqua” che, secondo tale reportage “sono di una tale insalubrità che basterebbe bivaccare una sola notte d'estate pere prendere subito una febbre mortale”.

Le cronache francesi del periodo narrano che Reggio Calabria aveva ancora “la periferia coperta di macerie che servono alla ricostruzione della nuova città con alcune vie già molte belle ma poco animate” ed “è impossibile immaginare campagne più belle di quelle che circondano Reggio” che la definiscono “ideale paradiso terrestre”. D'altro caso si evidenzia che “gli sperduti e isolati villaggi presentano un aspetto miserabile e repellente. L'interno delle case è di una sporcizia ripugnante condivisa anche con maiali, numerosissimi e neri. La condizione dei contadini è fra le più infelici: le fortune sono troppo sproporzionate, le mediocri sono poche, rarissimi i piccoli proprietari, in nessun luogo v'è passaggio così improvviso dell'estrema indigenza alla grande ricchezza così poco comprensiva”. Fra le cause di tale stato si specifica che “prima dell'ingresso dei Francesi la Calabria era sottoposta alla diretta influenza dei ricchi e potenti baroni che esercitavano sui loro vassalli un'autorità dispotica, usurpata sui diritti dei sovrani. Tutto ciò che di odioso il feudalesimo presenta e di contrario ai diritti dell'umanità pesava in modo davvero eccessivo”.

Quanto sopra evidenziato è inserito nella letteratura narrativa di Jean Baptiste Duret De Tavel (Villeneuve-lès-Avignon, 7 settembre 1770 – 1861) che durante la sua permanenza in Calabria (1807-1810) al seguito dell'esercito napoleonico, descrive nella sua corrispondenza epistolare l'abbruttimento delle comunità isolate, violate dalle truppe francesi a causa del loro coinvolgimento con i briganti, della cui presenza è ricca la narrazione e tali relazioni portano sempre l'immaginazione a rivivere le disumane condizioni socio-economiche e a riflettere – prosegue il prof. Liberale – sull'ingrato destino d'una terra che, dopo tante sofferenze, non ha trovato ancora pace.

Il regresso e le condizioni di vita delle comunità più sperdute spiegano solo in parte le selvagge reazioni davanti a una presenza straniera la quale, dal canto suo, non riuscì a scindere nell'atteggiamento della popolazione rurale l'affermazione di una fiera indipendenza dal diverso spirito che anima il brigantaggio, al quale il De Tavel attribuisce l'insuccesso alla mancata unità d'organizzazione e di condizione che invece aveva caratterizzato l'esercito della Santa Fede del Cardinale Ruffo: “I francesi sono fortunati ad avere a che fare in questo paese soltanto con volgari banditi perché, se la insurrezione si organizzasse, con gli enormi vantaggi offerti ad ogni passo dal terreno, potremmo essere eliminati senza pericolo ad uno ad uno”.

Altri aspetti vengono evidenziati da tale testimonianze come ad esempio nella descrizione di Reggio Calabria si nota la poca libertà delle “donne che non siedono a tavola quando il marito riceve estranei. È lui che le manda il pezzo che gli rimane e le lei lo mangia in cucina o nella stessa sala in disparte o sulle ginocchia...”.

Son bastati però alcuni anni di frequenza con i Francesi perché nelle principali città i costumi cambiassero. Una testimonianza ci dirà – prosegue il prof. Liberale– che a Cosenza “dall'arrivo dei Francesi la città ha acquistato molto in socievolezza, si danno balli, e ci sono parecchi circoli brillanti, dove si degustano liquori possiedono notevoli redditi. Affascinate dai nostri modi, le signore del luogo sono diventate avvicinabili con grande scandalo dei mariti, despoti e gelosi per natura, i quali ritengono tuttavia in obbligo di riservarci qualche riguardo. È con loro grande scandalo, ripeto, che il voluttuoso valzer è subentrato alle bizzarre danze locali. Chissà le scenate che questa novità ha procurato nelle famiglie!”.

Nell'agosto del 1810 Gioacchino Murat, allora a Reggio Calabria per i preparativi d'invasione della Sicilia, dopo la sontuosa parata militare, la sera – prosegue il prof. Liberale – ha offerto un grande banchetto con mille invitati di cui duecento dame. “alle nove – ci riferisce la seconda testimonianza – “c'è stato uno splendido fuoco d'artificio, seguito da un ballo brillantissimo cui hanno partecipato numerosa dame di Reggio e dintorni. Il cielo sereno e l'aria pura infondevano un fascino inesprimibile a quel ballo all'aperto” . E continua “Non si può avere un'idea della bellezza delle notti in questa contrada meridionale; vi regna un fresco balsamico che estasia tutti i sensi. Lo Stretto, illuminato dai fuochi di festa dei nostri campi e dall'illuminazione della città e dei paesi della nostra sponda, dava alla festa un aspetto davvero magico”. Poiché c'erano anche i fuochi d'artificio, l'incanto è rimasto immutabile anche per le attuali notti d'estate sullo Stretto.

Dato che Reggio Calabria era sotto la minaccia di bombardamento delle navi inglesi all'ancora a Messina, Gioacchino Murat nel 1808 elesse Monteleone (Vibo Valentia dal 1928) a capoluogo della Calabria Ulteriore, stabilendovi il Quartier Generale. La città, apparsa subito ai Francesi un soggiorno piacevole, divenne importante, animata da una società ricca di “lumi e urbanità”. Sotto la seconda Restaurazione (1815-1860) le manifeste idee liberali costarono ai suoi abitanti l'esclusione dalla pubblica amministrazione per tutto il periodo del Regno delle Due Sicilie. Il capoluogo fu trasferito a Catanzaro e gli abitanti da ventimila ridiscesero a ottomila.

Inoltre, e non per ordine d'importanza la seconda restaurazione borbonica costrinse poi all'esilio i reduci più famosi del periodo napoleonico, rare notizie si hanno a riguardo i soldato che, diventati veterani, riuscirono a salvarsi e a fare rientro nei luoghi d'origine. La loro carica d'esperienza e l'assimilazione delle nuove idee umanitarie, sotto il cui vessillo avevano militato e combattuto, contribuì certamente a far fermentare anche in ogni angolo della Calabria la coscienza liberale che produsse i moti ed i martiri del 1820 e del 1848, anticipando addirittura nel '48 l'importante sollevazione delle grandi capitali europee.

Una riflessione finale – conclude il prof. Enzo Liberale – ci porta a ricordare che il concetto di “nazione d'Italia” nacque col napoleonico Regno d'Italia (1804-1814) con tanto di tricolore ed esercito detto “Legione italica” ma fra le province anche in seguito aderenti, non fu annessa la parte continentale delle Due Sicilie, cosa che Napoleone avrebbe potuto fare benissimo. Fu solo sostituito il re prima con Giuseppe Bonaparte, poi con Gioacchino Murat, fatto indicativo non solo dell'autosufficienza economica e organizzativa nonché territoriale dello stato napoletano ma, soprattutto della sua diversa identità nazionale. Sarà proprio la diversa identità nazionale il problema della stato unitario (Fatta l'Italia bisogna ora fare gli italiani – Massimo Taparelli marchese d'Azeglio, Torino, 24 ottobre 1798,15 gennaio 1866).

30 ottobre 2014

la manifestazione