Si parla ancora di lui, di Gioacchino Murat, (1767-1815) Re di Napoli, che fu il primo precursore dell'unità d'Italia, portando una ventata di modernità nel Meridione con le numerose riforme che vennero attuate in appena un decennio di amministrazione, periodo in cui la Calabria intravide cultura, crescita sociale, benessere.

Nel bene e nel male, non importa, ma si parla .

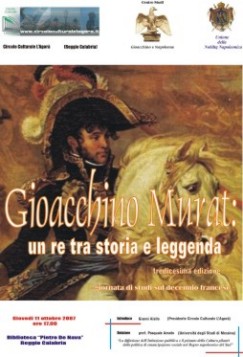

C'è chi lo adora, c'è chi lo denigra, c'è chi lo ignora, chi invece conosce perfettamente il periodo storico che abbraccia le gesta del valoroso Gioacchino e del decennio francese (1806-1815) di «marca» napoleonica tanto da organizzare quest'anno la decima edizione del simposio dedicato al Re Murat, è il sodalizio reggino, al cui interno opera un laboratorio di idee e di ricerca, il “Centro Studi Gioacchino e Napoleone” .

A distanza di sei anni, il discendente diretto del Re di Napoli, S.A.R. il principe Joachim Louis Napoleon Murat, è stato presente per ascoltare gli illustri relatori, insieme ad una delegazione dell'Unione della Nobiltà Napoleonica con a capo l'avvocato Raffaello Cecchetti di Brugnolo , quindi un modo elegante per festeggiare ma anche di fare cultura.

Questo non vuole essere solo il resoconto relativo al convegno ma, se vogliamo, anche una sorta di diario, dalle cui pagine si possono annotare fatti, aspetti e persone che, se pur non hanno avuto un ruolo come relatori nella giornata di sabato 16 ottobre, hanno avuto il merito di far constatare a S.A.R. il principe Gioacchino Murat ciò che il suo illustre antenato ebbe a verificare quasi due secoli prima regnava in questa parte del territorio del Regno di Napoli.

Dopo queste premesse passiamo ad una descrizione di ciò che è avvenuto nei giorni precedenti alla data inerente la decima edizione della giornata di studi "Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda".

Si inizia giungendo a Pizzo che dista da Reggio poche ore, ma le numerose interruzioni autostradali, dovute ai lavori di manutenzione e rifacimento dell'assetto viario, rendono il viaggio più lungo e fastidioso, questo avviene quando si attraversa un enorme cantiere autostradale.

Giunti nella città napitina, dopo una breve passeggiata, ci attende una lunga riunione, alla presenza dei presidenti e legali rappresentanti di associazioni, nonché alla presenza di S.A.R. il Principe Murat.

La stessa si è protratta fino alle prime ore del pomeriggio, dove è stato concordato l'atto costitutivo denominato "Rete Murat" che "le parti si danno atto che la sottoscrizione di statuto verrà sottoposta alla ratifica di ciascuna delle associazioni presenti".

Con il ritorno verso Reggio, ci lasciamo alle spalle l'assolata cittadina, dove qualcuno impreca una bottiglia de "La Bière de la Grande Armèe", qualche altro invece... cerca ancora qualche altra cosa.

In macchina il viaggio risulta piacevole, si ammira il paesaggio, il panorama, si ricorda la manifestazione di sei anni addietro, qualche telefonata per confermare la visita con relativa intervista presso un'emittente televisiva della città dello Stretto.

La delegazione fa visita agli studi televisivi di RST, dove dopo qualche battuta tra i presenti si passa di seguito all' intervista che sarà trasmessa dall'emittente reggina il giorno successivo

Il giorno successivo, venerdì 15 ottobre, appuntamento in mattinata davanti al sagrato del Tempio della Vittoria.

La giornata è buona e si è in anticipo e c'è il tempo per qualche breve escursione turistica nei pressi della piazza, dove è ubicata una statua alata del 1600, conosciuta anche come "Angelo Tutelare".

Di seguito una breve descrizione degli esterni della chiesa con i suoi alto rilievi che rappresentano figure di soldati del primo conflitto mondiale.

Alle ore 10.00 circa del venerdì, la celebrazione religiosa ha così inizio, vi assistono gli iscritti al sodalizio reggino, la delegazione dell'Unione della Nobiltà Napoleonica, dei semplici fedeli.

La Santa Messa viene officiata da don Nuccio Santoro che durante l'omelia ha ricordato alcuni aspetti umani della figura del Re di Napoli.

Da documenti d'archivio altre funzioni religiose erano state effettuate nei confronti del sovrano, ma naturalmente quando questi in vita e quasi tutte per celebrare le vittorie in cui egli si era particolarmente distinto e quasi tutte le funzioni erano accompagnate dal Te Deum.

Dopo lo svolgimento della funzione religiosa c'è stato l'appuntamento con S.E. l'Arcivescovo Vittorio Mondello con il quale la delegazione ha avuto modo di conversare su diverse tematiche quali quelle relative ad aspetti storici, culturali, sociali e religiosi.

Di seguito la visita alla Cattedrale e successivamente un'altra visita istituzionale presso la sede dell'Amministrazione Provinciale.

Il colloquio con il Presidente Pietro Fuda è risultato alquanto dinamico e lo stesso ha tracciato alcune idee progettuali che intende portare a termine e nella fattispecie diversi progetti relativi al turismo.

Nel pomeriggio vi è stato l'incontro con la stampa locale, dapprima con i giornalisti della redazione reggina de il Quotidiano con i quali vi è stato un interessante colloquio e dal quale è stata realizzata l'intervista e che di seguito potete leggere linkando sul logo della testa giornalistica sotto riportato.

Successivamente vi è stata la visita presso la redazione giornalista dell'altra emittente televisiva della città, RTV

Il servizio giornalistico è stato curato da Lucio Musolino che abilmente ha tratteggiato con gli ospiti sia la rilevanza storica della figura che il periodo storico in cui Murat ha vissuto.

Il palinsesto di sabato 16 ottobre ha visto la visita all'Archivio di Stato di Reggio ubicato in via Lia Casalotto e l'incontro con il Direttore dott.ssa Lia Domenica Baldissarro, e tal proposito tratteggiamo un breve excursus storico della struttura in questione.

Gli Archivi di Stato nel Regno delle Due Sicilie vennero istituiti con Decreto n. 1150 del 3 dicembre 1811 - Bullettino delle leggi del Regno di Napoli - Anno 1811.

Da luglio a tutto dicembre- pp. 317-323 (n. 1150)] (1)

Successivamente a tale importante provvedimento la struttura archivistica reggina venne istituita nel 1852, in ossequio alla legge borbonica del 12 dicembre 1818 n. 1379 (con la denominazione di “Archivio provinciale di Calabria Ultra Prima”) e nel 1866 venne trasferita alle dipendenze dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.

Divenne Archivio Provinciale di Stato nel 1932 e Sezione di Archivio di Stato nel 1939, infine nel 1963, con il DPR 30 settembre, n. 1409, assunse l’attuale denominazione di Archivio di Stato.

Il materiale documentario dell’Archivio relativo al decennio francese riguarda lo Stato civile (atti di nascita, di morte, dei matrimoni) istituito con decreto 29 ottobre 1808, e, della compilazione di tali registri vennero incaricati gli ufficiali dello Stato Civile.

Rivestono un particolare interesse anche gli Archivi finanziari dai quali si può evincere lo status economico dei ceti sociali, e la circolazione dei beni ed il ricollocamento delle ricchezze.

Il Catasto venne istituito con decreto n. 335 del 4 aprile 1809 con lo scopo di “demolire” lo stato di confusione in cui versava la finanza pubblica, quindi rinnovare la struttura del vecchio catasto onciario, e di ripartire equamente l’imposta sul territorio.

A tal fine venne istituita la tassa fondiaria. Altri fondi documentaristici relativo al periodo storico sono:

I) Direzione della registratura e dei demani di Monteleone, capologo della Calabria Ulteriore e dove aveva la sede l’Intendenza;

II) Burò circondariali delle registratura e dei demani di Ardore, Bianco, Bova, Casalnuovo, Catona, Gerace, Laureana , Mammola, Palmi, Polistena, Reggio, Seminara, Stilo;

III) Giudicati di pace di Ardore, BiancoBova, Calanna, Casalnuovo, Castelvetere, Gerace, Grotteria, Laureana, Melito, Oppido, Palmi, Polistena, Reggio, Sant’Agata In Gallina, Scilla, Sinopoli, Staiti, Stilo, Villa San Giovanni;

IV) Tribunale di prima istanza di Monteleone;

Successivamente vi è stata la visita presso l'istituto superiore interpreti e traduttori "Nuova Europa", colloquio con i ragazzi, il corpo docenti ed il direttore Don Calarco.

L'entusiasmo dei ragazzi dell'istituto scolastico reggino risulta ben evidente e ciò si è potuto evincere sia per l'attenzione che gli stessi hanno manifestato, sia per le domande che hanno rivolto agli ospiti.

E si giunge al momento del convegno, che risulta alquanto atteso, visto anche la risposta di pubblico presente alla manifestazione.

La manifestazione ha inizio con la lettura relativa al percorso che il sodalizio organizzatore ha effettuato fino al momento e, nonostante le difficoltà che l'associazione culturale reggina trova lungo il suo iter, riesce a realizzare incontri di qualità come quello attuale.

Da ciò si è potuto evincere che è intenzione da parte degli organizzatori di pubblicare gli atti relativi alle manifestazioni inerenti al tema trattato, in modo da dare una maggiore ed ulteriore pubblicità al periodo storico trattato e che è stato di notevole importanza non solo per il territorio ma per tutto il Mezzogiorno.

Ne sono testimonianza le numerose riforme attuate durante l'amministrazione dei napoleonidi nell'intera area geografica del Regno di Napoli . Il periodo chiamato "Decennio francese" ha inizio con l'entrata in Napoli da parte di Giuseppe Bonaparte il 14 gennaio 1806.

Viene nominato re dal fratello Napoleone nel febbraio successivo e rimane in carica fino al 15 luglio 1808, quando divenne re di Spagna.

Gli succede Gioacchino Murat che governa fino al marzo 1815.

Durante l'amministrazione di Giuseppe Bonaparte vennero intraprese una serie di riforme di grande valore che ebbero una valida nel campo politico, economico, amministrativo, finanziario, sociale e religioso e tali specificità vennero completate da Gioacchino Murat che diede grossi imput al Meridione.

L'amministrazione francese ebbe il merito di realizzare nuove ed importanti strutture che trasformarono l'assetto amministrativo operante sul territorio che assumeva la vecchia divisione in due province, quella Citeriore e quella Ulteriore, entrambe le province furono suddivise in distretti e governi, successivamente denominati circondari .

Il decennio francese con le numerose riforme ebbe il merito di incidere profondamente nella struttura stessa del regno,come quella relativa all'eversione della feudalità, alla nuova regolamentazione della proprietà fondiaria, alla conversione dei beni ecclesiastici in privati, quindi si può tranquillamente affermare che durante tale periodo vi fu una generale ripresa della vita amministrativa, economica e sociale del territorio.

Gianni Aiello ha trattato il tema relativo a “La provincia reggina raccontata durante il decennio” , basandosi to sul commento relativo ad alcuni documenti e pubblicazioni inerenti il periodo storico e nella fattispecie "Lettere dallaCalabria" di Duret de Tavel (Rubettino Editore) ed "Occurences in Calabria in 1809-1810" di Philip James Elmhirst, stampato nel 1819 e giunto ai nostri giorni grazie alle ricerche ed alla passione dello studioso Mario Martino (Edizioni Promoteo).

La relazione del ricercatore reggino è stata caratterizzata da un intreccio di linguaggi descrittivi di diversa tipologia e dalla quale sono emersi diversi aspetti relativi agli usi e costumi, al folklore, all'agricoltura, alla caccia, alla pesca, all'architettura, agli aspetti strutturali delle città del periodo, agli usi alimentari dei suoi abitanti, alla descrizione della figura del Re di Napoli Gioacchino Murat: «Da questi documenti possiamo tracciare un itinerario diverso rispetto a quello che ci hanno lasciato gli storici di regime - dice Gianni Aiello- e nel contempo si riesce ad avere una diversa visione e conoscenza del territorio».

La relazione di Gianni Aiello è stata un continuo incrociarsi di date, fatti, personaggi e luoghi che fanno da scenario al contesto storico oggetto della giornata di studi e che rappresenta l'unico appuntamento nella regione dedicato al periodo dei napoleonidi.

Dalla lettura dei documenti si può evincere come il prigioniero inglese descrive l'accoglienza che gli abitanti del luogo avevano nei confronti degli ospiti come quando «... il povero sindaco, nell'impossibilità di procurare una sufficiente quantità di pane per il distaccamento ci fornì una grande quantità di pesce...»

Ciò che accomuna le due pubblicazioni è la descrizione che viene fatta a riguardo la figura del sovrano di Napoli, Gioacchino Murat: in Elmhirst si evince il rispetto che lo stesso, pur essendo un inglese, aveva nei suoi confronti: «... quel magnanimo principe, che, se avesse continuato a regnare sul Regno di Napoli, avrebbe senza dubbio elevato la sua gente ad un rango rispettabile tra le nazioni europee.».

Il Duret De Tavel ne descrive l'aspetto epico e le doti umani in una lettera dall'accampamento di Melia del 6 giugno 1810 dove: «... il re indossava una ricca divisa, molto simile a quella di un araldo d'armi, e montava un cavallo focoso che conduceva con grazia precedendo un numeroso stato maggiore. Quest'ingresso fu veramente stupendo. Il re non trascurò niente per apparire con sfarzo agli occhi dei suoi nuovi sudditi. Lo stesso giorno ricevette le autorità civili, che rimasero affascinate dal suo aspetto, dalla sua disponibilità a ricevere tutti, della sua generosità nell'accordare tutto...» (2)

Quello che accomuna i due lavori è la descrizione dello stato di normalità, nonostante i fattori politici, della vita quotidiana in quel periodo come la coltivazione dei campi, la pesca del pescespada nel tratto di mare tra Bagnara e Palmi.

L'intervento di Gianni Aiello si conclude con un altro particolare che volta si diversifica da quelli precedentemente trattati nel corso della sua relazione, e nella fattispecie riguarda l'antropologia, quella relativa al fenomeno dei vattienti , che viene trattato dal relatore in due periodi storici ben distinti:«... nel 1472, nella bolla concessa dal vescovo di Squillace alla confraternita di S.Caterina di Guardavalle (CZ) si legge che le confraternite dei disciplinati erano " in multis Regni partibus (...) ... nella seconda metà dello stesso secolo viene attestata l'esistenza dei disciplinati nella chiesa di S.Gregorio di Gerace. ... Nel 1500 sono esistenti (e quindi la loro origine e più antica) le confraternite dei battenti a Roccella Jonica...» (3)

Gianni Aiello, infine confronta tale esperienza con quanto descritto in un altra pubblicazione dove: «... nel XIV e XV secolo si possono osservare molte congregazioni di disciplinati anche nell'Italia Meridionale (battentes o fustigantes) che effettuavano tali riti anche in pubblico, soprattutto durante il periodo di Passione ... » (4)

Di tale esistenza si ritrovano le tracce proprio durante il decennio francese, infatti da una fonte archivistica si evince che da una lettera del 25 aprile 1806 «... fra le popolazioni accorse da luoghi al passaggio del Re, che hanno vivamente eccitata la sua sensibilità, e fissata la sua attenzione, vi è stata quella di Mammola.

Uomini e donne di questa terra in numero di presso a tre mila si son presentati sulla strada con corone di spine sul capo, piangendo, battendosi il petto con pietre rotonde...». (5)

L’avvocato Carlo Baccellieri relazionando sul tema relativo a “La cucina calabrese nel XVII secolo” ha dichiarato che «fare una storia della gastronomia è già difficile di suo, sia perché si tratta di una cucina oggettivamente povera, sia perché mancano quasi del tutto documenti, ad una breve, anzi brevissima conversazione su alcune ipotesi che possono riguardare la gastronomia in quel periodo» .

Un periodo breve ma molto intenso che ebbe un rilevante significato per la storia dell'Italia meridionale e fu molto incisivo, non solo sul piano dei rapporti sociali (versione della feudalità), dell'amministrazione e della giustizia (introduzione del codice napoleonico), opere pubbliche, ma anche nei costumi del popolo e della vita quotidiana.

Certamente rappresentò una significativa "rivoluzione" che avvicinava le popolazioni del Sud, isolate e depresse, alle grandi novità che erano emerse dopo la Rivoluzione Francese e che avevano fatto la loro prima e sconvolgente apparizione con la Repubblica Napoletana del 1799.

Probabile quindi che vi sia stato nello stesso periodo l'ingresso di alcune novità anche nel settore della gastronomia, di cui la Francia era l'incontrastata maestra e regina, e ciò sia per l'indubbio potere di attrazione di tutto ciò che era francese, la cui autorità discendeva non solo dalla grandeur e dal prestigio dell'Impero, ma anche dalla forza delle armi delle armate napoleoniche, sia per i contatti diretti con i Francesi dell'amministrazione e dell'esercito calati al Sud in quel periodo.

Uno studio serio non è stato ancora fatto ma per avere un prima idea di quale fu questo apporto si possono fare alcune ipotesi partendo dal lessico.

I vocaboli di origine francese nel nostro dialetto sono numerosi, anche se non moltissimi e sono transitati in tre periodi diversi: una prima volta durante l'epoca Normanna (1000-1100), una seconda volta durante il periodo angioino (1262--1442) ed una terza volta nel periodo che va sotto il nome del "decennio francese", oltre, s'intende a quei vocaboli entrati di recente nella lingua italiana.

Molti di questi vocaboli, forse la maggior parte, hanno attinenza al cibo. Per alcuni si potrebbe parlare di sviluppo parallelo dal latino come :

broche (brosc) – broccia - forchetta

buffet (buffè ) - buffetta - tavola

boutique (butich) - putia - bottega

tiroir (tiruar)- tiretto - cassetto

travailler (travaiè) - travagghiari - lavorare

boucherie (buscerì)- bucceria - macelleria

ros olis - rosoli - rosolio

racine (rasin) - racina - (uva)

Altri invece sembrano abbastanza moderni tanto da poterli attribuire al periodo che va dalla Repubblica Partenopea del 1799 alla seconda restaurazione del 1815 dopo il congresso di Vienna.

In questa terza trance si possono inserire le voci:

gemelle (gamel) – gamella - gavetta

burride (burrid) – buridda - puzza di sporco

purèe (puré) - puré - puré

ragout – ragù - ragù

boite (buaht) – buatta - scatola di latta per alimenti

andouille - 'nduia - 'nduia

morceau - (morso) - murseddu

sortou - sartù

gàteau (gatò) – gattò - gattò

tire-bouchon – tirabusciò - tirabusciò

pomme (pom) – puma - mela

moouchoir (musciuar) – muccaturi - fazzoletto

Gamella è un termine militare e come tale è necessariamente legato a vicende dell'esercito francese.

Buridda è l'equivalente di una pietanza francese, non entrata nell'uso alimentare calabrese, confezionata a base di uova e di pesce che provoca un odore sgradevole non appena riposa per qualche ora, puzzo che i soldati francesi attribuivano alle gamelle mal lavate.

Sebbene alcune di queste voci siano comuni all'italiano od al napoletano, si ha notizia che le corrispettive pietanze erano già in uso nei primi decenni dell'800. In proposito è da tenere presente che quello fu un periodo che, anche a causa delle migliorate comunicazioni con Napoli per via della sistemazione del più importante asse viario del tempo, che in parte seguiva la vecchia strada consolare romana, restaurata da Gioacchino Murat a partire dal 1810, la borghesia calabrese ebbe modo di frequentare la capitale ed attingere tutte le maggiori novità del momento comprese quelle del campo culinario.

Vi fu probabilmente un altro veicolo attraverso il quale una parte, sia pure modesta, della gastronomia venne introdotta in Calabria: con le facilitate comunicazioni viarie le famiglie borghesi mandavano le figlie in collegio a Napoli ed i migliori erano quelli delle suore francesi e per questo tramite venne introdotto l'uso dello zucchero in alcune salse e nelle frittate.

Inoltre i figli maschi spesso frequentavano l'Università ed entravano in contatto con le novità gastronomiche importate a Napoli dalla Francia.

Infine, la coscrizione obbligatoria introdotta da Murat nel 1808 fu un altro veicolo di comunicazione che mise in comunicazione i giovani calabresi col resto dell'Europa.

Cosa so mangiava quindi in Calabria durante il decennio francese?

Dalle scarne notizie attraverso le cronache del tempo degli ufficiali francesi e dei viaggiatori stranieri possiamo avere qualche certezza e fare qualche supposizione.

Innanzitutto si mangiavano i sempre celebri maccheroni ossia "i maccaruni i casa" probabilmente a ragù, così chiamato per via dello stracotto di carne e pomodoro che serviva a condirli. Questo era sicuramente il piatto nazionale.

Si mangiava il pesce spada in grande abbondanza, fresco e salato, nelle zone di Bagnara , Scilla e Reggio e del quale il maggiore dell'esercito francese, Lubin Griois, ci da una vivida descrizione della pesca fatta con le luntre, anche se l'ufficiale non aveva un gran concetto della cucina calabrese: "Generalmente non ci sono alberghi. Esistono brutte taverne dove si trova vino, gallette (u biscottu i ranu) pesce (baccalà e stoccafisso) e maiale salati ..." .

Si usava molto il "biscotto" di grano, il pesce, le olive, grande abbondanza di arance e limoni, tutti gli ortaggi introdotti da circa due secoli dal nuovo mondo, fagioli, patate, pomodori, mais con il quale alcune zone si confeziona il pane, ed insalate.

Notevole era sicuramente il consumo della carne di maiale e dei suoi derivati sotto forma di insaccati e capicolli.

A questo proposito una particolarità è costituita dalla "'nduia", un insaccatto originariamente tipico della zona di Spilinga, confezionato con le interiora del maiale e molto peperoncino.

In Francia, comunemente nei mercati della Provenza, potete trovare l'andouille che è l'equivalente francese confezionato con i medesimi ingredienti, compreso il pepe rosso.

È quindi evidente l'origine unica, certamente francese visto il nome.

La circostanza poi che in Calabria l'insaccato sia circoscritto in una piccola zona ci fa pensare che un qualche francese, magari unmaresciallo di cucina o una vivandiera dell'esercito francese, o un coscritto (i francesi avevano introdotto la leva obbligatoria) rientrato a casa, lo abbiano importato in un solo posto.

Da tener presente che il vitto nell'esercito francese nel periodo napoleonico, sebbene si dovesse considerare migliore dell'alimentazione comune delle famiglie contadine francesi nello stesso periodo, si avvaleva però in larga misura del "quinto quarto" del bue che era costituito appunto dalle interiora.

Qui è d'obbligo il riferimento ad un'altra pietanza calabrese, il "murseddu" catanzarese che prende il nome da "morceau" francese che significa morso.

Il "murseddu", com'è noto, si compone di interiora di manzo (quinto quarto di bue) cotte nel pomodoro, arricchito con abbondante peperoncino, e con il quale si farcisce una "pitta" (ossia una ciambella) di pane e si mangia necessariamente a morsi, senza mai l'aiuto di posate.

Era 'a cullaziuni che operai e contadini consumavano a metà mattinata.

Anche questa pietanza - chiaramente di nome francese può aver avuto origini nel "decennio". Probabilmente a quel periodo risale anche il "gattò" che prende nome dal francese "gateau" che indica una torta.

In Calabria è diventato un timballo farcito con salame, uova sode e provola, arricchito con formaggio e strutto. Si hanno notizie che la pietanza era in uso anche nei primi decenni dell'800.

Per finire parliamo del "sartù", pietanza napoletana, ma tradizionale in Calabria nei pranzi di carnevale. Si compone di un timballo di riso prima bollito, impastato con ragù e formaggio, e poi farcito- nella versione riggitana molto diversa da quella napoletana- con uova sode, polpettine, piselli, carne di ragù e provola.

Questo timballo si prepara in una pentola dalle pareti molto alte che si pone nel forno.

Quando è cotto si sforna e si pone al centro della tavola a disposizione dei commensali.

Da qui il nome francese di surtout che indica, nella prassi quotidiana, un vasellame da mettere a centro tavola.

Anche questa pietanza era già in uso nei primi decenni dell'800.

La parola è poi passata a Remo Malice dell'Università degli Studi di Messina che relazionato su “La scultura neo-classica nel periodo napoleonico” , incentrando, quindi la sua relazione su una delle migliori espressioni italiane del neoclassicismo, quella di Antonio Canova.

Quanto sopra espresso risulta evidente nella sua importante produzione artistica, dalla quale emerge tutto il fascino del classicismo greco secondo le direttive impartite dal Winckelmann: «la nobile semplicità e la quieta grandezza».

La sua scuola artistica ha inizio nella laguna veneziana e nelle sue prime opere si evince l’influenza dello scultore barocco del Seicento Gian Lorenzo Bernini.

A Roma, dove si recò nel 1799, ebbe il modo di confrontarsi e di avere continui scambi culturali con i maggiori protagonisti dell’arte neoclassica frequentando le scuole di nudo dell'Accademia di Francia e del Capitolino.

Canova, con le sue opere scultoree, ebbe il merito di far rivivere la bellezza ed il fascino delle antiche statue greche.

Le sculture di Canova sono realizzate in marmo bianco e caratterizzate da una gradevole lavorazione che tra ispirazione dal concetto fondamentale del classicismo quale la bellezza ideale.

Il relatore ha posto all’attenzione dei presenti sulle modalità descrittive delle opere del Canova e nello specifico sulla loro classificazione: quella mitologica come «Ercole e Lica», «Teseo sul Minotauro», «Le tre Grazie», «Amore e Psiche» e quella relativa all’arte funebre come i monumenti di Maria Cristina d’Austria, e dei due pontefici Clemente XIII e Clemente XIV.

Il relatore afferma che il Canova durante il periodo napoleonico ebbe un notevole successo per il suo stile tanto da essere convocato a Parigi nel 1802 dall’Imperatore Bonaparte che gli affidò la realizzazione di un busto del quale sono giunti ai nostri giorni soltanto alcuni calchi in gesso.

Divenne il ritrattista ufficiale dell’Imperatore dei francesi e realizzò una serie di opere come un’opera bronzea raffigurante Napoleone Bonaparte nella posa di “Marte pacificatore”, e raffigurò in una eccellente posa artistica di tizianesca memoria Paolina Borghese semidistesa su un triclino dai chiari riferimenti mitologici raffigurante “Venere vincitrice” che nella sua mano custodisce il pomo della vittoria offerto da Perseo alla dea più bella.

Una passione per il classicismo che accompagnò il Canova fin dai primi passi a Venezia dove realizzò una serie di opere indirizzate per stile e fattura a tale periodo come “Icaro e Apollo”, “Orfeo e Euridice” e “Dedalo e Icaro” .

Morì nel 1822, nel luogo natio di Possagno in provincia di Treviso.

Ultima relazione, ma non per importanza, è stata quella dello storico calabrese Mario Spizzirri dell'Università degli Studi di Cosenza che ha trattato “L’esercito calabrese durante il periodo napoleonico” .

Mario Spizzirri è Commissario Straordinario dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano per la provincia di Cosenza.

Noto per essere uno dei più attenti specialisti in Calabria di catasti onciari è apprezzato studioso di tematiche storico-militari per i suoi studi qualificati e saggi sull’Esercito Italiano dall’Unità d’Italia ai nostri giorni, in particolare, del Corpo dei Bersaglieri , ma è anche e soprattutto, probabilmente, l’unico storico dell’Arma dei Carabinieri in Calabria.

È membro di prestigiosi Istituti Storici Italiani e calabresi tra cui il Centro Nazionale di Studi Napoleonici, l’Istituto per la Storia del Risorgimento, il Centro Interuniversitario di studi e ricerche storico-militari, l’Università dei Saggi “Franco Romano”, Istituto a livello universitario di ricerche e stages sull’Arma dei Carabinieri, la Deputazione per la storia patria della Calabria, l’Accademia Cosentina, la Roscianum.

Per le sue particolari benemerenze è stato insignito, tra l’altro, di ben due cavalierati quello dell’Ordine Sovrano della Corona di Ferro e quello del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Il relatore nel corso della sua interessante disamina storica ne ha ha trattato gli spetti strutturali e nel contempo ha illustrato ai presenzi alcuni importanti figure di graduati che si erano arruolati al seguito delle armate francesi.

Il tutto ha inizio con la conquista del Regno di Napoli il problema quando re Giuseppe Napoleone (1806-1808) ebbe l'arduo compito della (ri)costituzione dell'esercito.

L'armata francese d'occupazione era, d'altronde, eterogenea e formata, per la quasi totalità, da truppe francesi, italiane (provenienti da reparti settentrionali della penisola), polacche (già al servizio della Repubblica cisalpina ed Italiana), svizzere (un Reggimento) o comunque straniere (formate da ex prigionieri di guerra che erano stati inquadrati nell'Armata imperiale) e da pochi meridionali, sopra tutto membri delle famiglie avvinte dalle idee propugnate dalla Rivoluzione Francese.

Per ordine di Napoleone gli ufficiali napoletani, corsi e di altre regioni della penisola italica dovettero prestare servizio nel Meridione e inquadrare i soldati che si presentavano volontariamente, attratti dalle buone condizioni di ingaggio.

Le popolazioni locali rurali erano o rimaste fedeli ai Borboni (vedi la guerriglia endemica che insanguinava intere province, specialmente in Abruzzo e in Calabria) o del tutto estranee alla nuova dinastia, quasi in un atteggiamento apatico di neutralità tra vecchia e nuova epoca, in vaga attesa di come si sarebbero svolte le cose.

Di tutto ciò ben si rese conto Gioacchino Murat quando, divenuto Gioacchino Napoleone, re di Napoli e di Sicilia (1808-1815), cercò, sostituendo, allontanando e/o naturalizzando gli elementi stranieri e francesi, di creare un esercito autoctono; per formare alcuni reparti da inviare in Spagna fu, infatti, costretto ad obbligare all'arruolamento forzato i galeotti prelevati dalle patrie galere.

Dopo qualche anno di regno, istituita la coscrizione obbligatoria, riuscì in parte ad ottenere qualche risultato con elementi locali (prevalentemente napoletani), inquadrati e comandati da ufficiali meridionali.

Ciò fu un successo e un grande merito di Murat che, col suo carattere coraggioso ed estroverso, poco a poco, si era accattivato la simpatia di gran parte dei suoi sudditi.

Il risultato lo si potette rilevare nella Campagna di Russia (1812) ove le truppe napoletane si distinsero specialmente nell'assedio di Danzica.

Fin dal settembre 1809 era stato emanato un decreto relativo alla costituzione del 5^ reggimento fanteria di linea al quale venne dato il nome di "Real Calabria" con volontari e coscritti calabresi , che si organizzò sotto la guida di un comandante di provata esperienza, il olonnello reggino Arcovito, già comandante del 3^ reggimento.

Il 1° gennaio 1810 ne era stato costituito soltanto il 1^ battaglione, con 580 uomini.

Alla fine dell'anno il reggimento che partecipò, poi, allo sbarco che partecipò, poi, allo sbarco in Sicilia, era già forte di 1327 uomini.

Nella primavera del 1812 il 5^ reggimento partì con la Grande Armata, insieme al 6^ e al 7^ e parteciperà alle campagne di Russia e Germania (assedio di Danzica).

Rientrato in patria sarà di nuovo in combattimento nelle campagne del 1814 e del 1815, quando il 2 maggio si distinse nella battaglia di Tolentino, Il generale Angelo D'Ambrosio di Bernardo e di Vincenza Rizzi che, qui a Reggio, ebbe i suoi natali il 22 settembre 1774. Entrò a far parte, giovanissimo, nella carriera militare: era già cadetto all'assedio di Tolone (1793) e, dopo la 1^ conquista del Regno da parte delle armate francesi (1799) andò esule a Corfù a Venezia e a Padova ove divenne amico del Pindemonti, del Foscolo, dell'Alfieri e del Canova.

Rientrato a Napoli dopo la pace di Firenze (28 marzo 1800), entrò nell'armata franco-napoletana di Re Giuseppe e nel luglio 1806 fu in Spagna, in Catalogna e per quegli eventi venne premiato con la Legion d'onore dall'imperatore dei Francesi.

Nel 1809, tenente colonnello, fu l'ottimo organizzatore del reggimento "Real Sannita". Nel 1810, già colonnello, fu in Calabria, al seguito di Murat che voleva invadere la Sicilia e toglierla ai Borbone e agli Inglesi. Durante una sortita sulla spiaggia sicula venne fatto prigioniero e inviato a Malta.

Liberatosi avventurosamente, nel 1811 fu ancora in Calabria agli ordini del suo concittadino, il generale Arcovito.

Nell'aprile 1812 fu promosso generale e, subito dopo, si trasferì con la sua brigata in Germania, a Danzica.

Si prodigò per proteggere la ritirata dalla Russia dei resti della Grande Armata.

Nominato tenente generale partecipò alla breve e ambigua campagna condotta dal Murat, nel 1814, contro il principe Eugenio ... Re Gioacchino che lo stimava molto, lo nominò suo aiutante di campo e lo gratificò con la commenda dell'Ordine delle Due Sicilie.

Partecipò alla battaglia di Tolentino ma, nelle prime fasi, venne ferito gravemente.

Il barone Luigi Arcovito, tenente generale dell'esercito murattiano, era nato a Reggio il 29 maggio 1778 da Santo e Margherita Ditti.

Allievo nel collegio dei subalterni della marina svedese divenendone ufficiale.

Rientrato a Napoli ed immesso nei ranghi degli ufficiali di vascello era stato, poi, fatto transitare nelle forze di terra col grado volante dei cacciatori di Calabria Ultra e, dopo l'esperienza della Repubblica Napoletana, si era messo al servizio della Francia.

Nel 1806 col grado di colonnello era rientrato a Napoli al seguito di Massena.

In quell'anno era stato inviato in Calabria, al seguito di Reynier, dopo i fatti di Maida per riconquistare e pacificare la regione.

Partecipò, poi, nel 1807, alla riconquista di Capri.

Per quell'impresa Murat lo nominò cavaliere dell'ordine delle Due Sicilie.

Era ancora in Calabria, a Reggio nel 1810, al seguito di Murat per tentare la conquista della Sicilia.

Era, in quella fase, il comandante del "Reale Calabria".

Venne, poi, nominato barone e nel 1814 fu promosso tenente generale.

Partecipò alla battaglia di Tolentino.

Il barone, maresciallo di campo Luigi D'Aquino di Carmine e di Isabella Mangone era nato a Cosenza nel giugno 1775. Intrapresa la carriera delle armi, nel 1799, durante lo sfortunato esperimento della Repubblica Napoletana, era già capitano e aveva, poi, seguito la sorte delle armate repubblicane francesi. Rientrato a Napoli nel 1806, al seguito di Giuseppe Bonaparte e Massena, era subito inviato in Spagna, a Barcellona e in Catalogna.

In quella sanguinosa campagna il D'Aquino, da maggiore, ebbe modo di manifestare il suo coraggio e il suo valore e si coprì di gloria.

Promosso tenente colonnello e insignito del titolo ti cavaliere dell'ordine delle Due Sicilie, nel 1810 era di nuovo a Napoli e, da lì, col grado di colonnello, fu inviato in Calabria al comando del reggimento "Regina", approntato per l'invasione della Sicilia.

Nominato barone, nel 1813 era in Germania e si distingueva a Lipsia.

Da maresciallo di campo partecipava alla battaglia di Tolentino.

Il maresciallo di campo Ferdinando Sambiase era nato a Calopezzati di Calabria Citeriore il 6 maggio 1776 da Vincenzo e da Giovanna Ruffo.

Rampollo di una delle più importanti famiglie della Calabria Citeriore, entrò, subitamente, nella carriera delle armi per cui, nel 1797, era già tenente colonnello di cavalleria del reggimento "Real Ferdinando".

Ritiratosi a vita privata nel 1805, accettò, poi, i Napoleonidi e, nel luglio 1809, venne nominato comandante delle guardie d'onore.

Nel 1810 era al campo di Piale e, nel 1812, partecipava alla Campagna di Russia ove, per congelamento, subiva l'amputazione di alcune dita delle mani e dei piedi.

Nel dicembre di quell'anno veniva promosso maresciallo di campo. A Tolentino fu gravemente ferito ad una gamba.

Il barone Luigi Amato, tenente generale, nacque ad Amantea in Calabria Citeriore nel 1753 da Cristofaro e da Caterina Marincola. Cadetto nel reggimento "Messania", nel 1772 fu promosso luogotenente. Partecipò all'assedio di Tolone e, nel 1799, era già maggiore.

Nel 1806, all'arrivo dei Francesi, era nominato colonnello della Gendarmeria.

Nel 1808 era già generale di divisione e comandante delle armi nelle Calabria.

Nel 1811 divenne tenente generale, barone e governatore degli Abruzzi. Le conclusioni sono state di S.A.R. il principe Murat che si è ritenuto ampiamente soddisfatto della brillante manifestazione organizzata in modo impeccabile da parte del sodalizio reggino che è riuscito a realizzare questo importante evento culturale di grande prestigio e che ha richiamato l'attenzione di numerosi studiosi ed appassionati del periodo napoleonico e naturalmente di quello murattiano.

S.A.R. il Principe Murat nel ringraziare gli organizzatori ha evidenziato che «... ho visto in alcuni depliants pubblicitari la dicitura relativa alla vostra regione indicata come "sogno di sole", io questa sera dico anche che è un sogno di storia, di cultura, quello stesso sogno che il mio antenato aveva capito magnificamente della Calabria e che credeva in essa e nelle sue potenzialità, facendo del Mezzogiorno uno Stato moderno.

Volevo semplicemente dire questa sera che il "decennio francese" è il "decennio italiano" e che Gioacchino Murat fa parte integrante dell'Italia e della sua storia.»

La manifestazione, perfettamente riuscita, ha avuto il merito di avere tra il pubblico numerose presenze proveniente sia dal Meridione che dall'area Centro - Settentrionale della Penisola, segno evidente che l'incontro, arricchito anche dalla prestigiosa figura del discente diretto di Re Gioacchino Murat, ha una sua collocazione culturale, non solo locale, ben precisa, segno è che i sacrifici fatti dal sodalizio reggino cominciano a dare i loro frutti.

(1) Archivio di Stato di Reggio Calabria;

(2) Duret De Tavel, "Lettere dalla Calabria, Rubettino, 1996, pa. 156;

(3) M. Pretto, "La Pietà popolare in Calabria" , Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 1988, pag. 290 ;

(4) F. Ferlaino, "Vattienti", Qualecultura Jaca Book, Decollatura,1991, pag. 202;

(5) Archivio di Stato di Reggio Calabria.