Il Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria ha ospitato il convegno internazionale organizzato dal sodalizio reggino che risalta certamente, oltre che per l’interesse del tema trattato soprattutto per la presenza, come ospiti del Circolo Culturale L’Agorà, di due personalità di elevato profilo istituzionale e culturale: si tratta di S.E. Istvàn Kovacs, Ambasciatore della Repubblica di Ungheria in Italia (presenza inedita del massimo esponente della diplomazia magiara nella nostra città) e del prof. Làszlo Cszorba, Storico e Direttore dell’Accademia d’Ungheria. La manifestazione è stata organizzata, nell’occasione del 50° anniversario di quella rivoluzione dal Circolo Culturale L’Agorà, con il proprio Centro Studi “Árpàd” (dal nome della dinastia ungherese che si imparentò con gli Angioini di Napoli) ed in collaborazione con ’Accademia d’Ungheria e col patrocino del Comune di Reggio Calabria e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Reggio Calabria. E’ una circostanza certamente singolare che un evento della storia europea del ‘900 sia stato trattato, a così alti livelli proprio, nella città di Reggio che, sebbene geograficamente lontana dalla mitteleuropa è stata nell’antichità una delle colonie della Magna-Grecia in cui vennero elaborati i presupposti culturali della civiltà europea ed occidentale, ed ancora oggi si contraddistingue per una notevole vivacità culturale, oltreché, purtroppo, per altri primati negativi. E a tal proposito si potrebbe aggiungere che l’anelito alla libertà ed all’affrancamento dalla dittatura sovietica che espresse il popolo ungherese in quei tragici fatti del 1956, è lo stesso sentimento che anima molti calabresi e meridionali, soprattutto giovani, desiderosi di affrancarsi dalla “dittatura” di certi poteri criminali che hanno insanguinato il nostro passato lontano e recente e costituiscono spesso un serio limite alle libertà individuali e ad un sano sviluppo della nostra società. Si è voluto così continuare a percorre la strada della memoria storica rivolta alla terra d’Ungheria, anche sulla base dei risultati di un precedente convegno “Le milizie ungheresi e slave nella Calabria medievali” che ha trattato i rapporti storico culturali tra il territorio calabrese e meridionale ed i popoli e regnanti magiari nel periodo medievale. In quell’incontro si è ricomposto un mosaico di memorie storiche che testimonia il passaggio di quelle popolazioni e di cui rimane traccia in alcuni aspetti toponomastici, nomastici, architettonici e agiografici. La manifestazione odierna, di alto rilievo culturale, è stata preceduta da una visita presso l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria dove si è tenuto un incontro tra l'alto rappresentante magiaro dott. Istvàn Kovàcs ed il presidente del Circolo Culturale L'Agorà Gianni Aiello. Oggetto della conversazione, svoltasi in un clima cordiale, è stata la definizione ed organizzazione del convegno reggino, e oltre a delineare nello specifico le varie fasi del conferenza, è servita a rinsaldare i legami di amicizia e collaborazione tra il sodalizio reggino e la prestigiosa sede istituzionale magiara. Hanno aperto i lavori del convegno i saluti dela Soprintendente Reggente ai BB.CC.AA. della Regione Calabria Annalisa Zarattini, la quale ha dichiarato innanzitutto di trovare quasi commovente la volontà di fare cultura dentro il museo, che è uno dei custodi delle memorie storiche del nostro territorio, ed ha anche auspicato il proseguire di iniziative come queste. É quindi seguito l'intervento del Direttore dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria Lia Baldissarro: «Ringrazio il Circolo Culturale L’Agorà per la possibilità che ci dà per conoscere un popolo amico perché la conoscenza è alla base di ogni amicizia, perché chi si conosce si può reputare amico. E l’amicizia nasce dalla conoscenza dei limiti e dalla comprensione reciproca. Quindi conoscenza equivale amicizia. Quindi quanto facilmente si possono coltivare le amicizie tra le persone tanto facilmente si possono creare le amicizie tra le Nazioni, quindi attraverso lo studio, nelle tradizioni, della storia degli altri popoli che permette che questo sentimento sia saldo. Nell’Archivio di Stato di Reggio Calabria noi abbiamo non numerosissimi ma una buona quantità di documenti che dimostrano qui rapporti esistenti tra quella che era l’Italia, il Regno di Napoli prima e l’Italia unita dopo e l’Ungheria. E soprattutto dimostra un comune denominatore e in molti tratti della storia, fatto stesso che le nostre bandiere sono uguali nei colori, anche e con disposizioni diverse significa che le due nazioni hanno combattuto per la libertà, l’indipendenza, alla stregua e con la stessa forza, io ritengo.

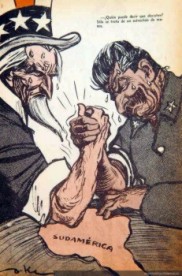

I documenti riguardano il periodo angioino, quindi quello medievale, per poi passare a quello rinascimentale, quello risorgimentale per poi terminare con i documenti che riguardano i fatti, argomento dell’importante manifestazione che si terrà oggi presso la prestigiosa sede istituzionale e relativi ai fatti della rivoluzione ungherese del 1956 e quindi alla profonda reazione che la popolazione italiana ebbe a seguito di quei tragici fatti». Prima di affrontare le argomentazioni trattate dal sodalizio reggino, ci sembra opportuno fare qualche passo indietro nel tempo, per capire come e perchè si arrivò a quei tragici e nel contempo eroici fatti che si verificarono in terra magiara e che furono i primi sintomi di insofferenza verso il regime comunista sovietico che ne causarono la prima vera crisi politica internazionale dello stalinismo post-bellico. Risulta interessante vedere le posizioni sia degli USA che dell’URSS e come si giunse alla strutturazione dei due blocchi e di conseguenza alle “tensioni” che quello stato di fatto venne a creare. Tra le due super potenze vincitrici, sicuramente fu l’URSS quella che dal secondo conflitto mondiale uscì con un bilancio non incoraggiante, caratterizzato da 18 milioni di morti e diverse città sotto le macerie in quanto dilaniate dai combattimenti con la Germania nazista e nonostante tali effetti devastanti, ebbe il merito di una rapida ripresa, grazie anche all’attuazione della politica di indebolimento dei territori occupati a favore del territorio sovietico. Strumento questo atto ad una rapida ed efficace manovra per la propria ripresa industriale ed economica e di conseguenza vennero imposte dure sanzioni agli ex alleati della Germania (Ungheria, Romania e Bulgaria) che vennero indebolite nelle risorse finanziarie, nelle derrate agricole e soprattutto nelle aree industriali che dopo il loro smantellamento dai territori di origine, trovarono successiva ubicazione logistica in quello dell’URSS. Tali situazioni determinarono il rinnovo dei quadri dirigenziali dei paesi satelliti ed il conseguente “cambio” dei funzionari polacchi, bulgari, cecoslovacchi, ungheresi, rumeni “non allineati” al sistema del blocco sovietico e la fase della collettivizzazione economica, il COMECON strumento grazie al quale l’URSS si assicurò il controllo delle economie dei paesi satelliti. Gli USA furono l’unico paese che alla fine del secondo conflitto mondiale ebbe notevoli vantaggi in tutti i campi da quello militare, non avendo avuto nessun tipo di problema logistico, cosa che ebbero gli altri alleati, quali bombardamenti, occupazioni, a quello economico anche in virtù che il dollaro statunitense sarebbe divenuta l’unica moneta a poter essere convertita in oro. Altri capitoli di notevole riscontro effettuati dall’amministrazione statunitense del dopo furono la NATO, la creazione di due nuovi istituti economici internazionali, quali la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale: tali strumenti avevano il compito di effettuare una politica di prestiti finanziari a tasso agevolato per lo sviluppo dei paesi più arretrati, come il “Piano Marshall“ , utile strumento per la ricostruzione economica dell’Europa che ebbe anche un ruolo influente sulla politica economica delle nazioni che ne fecero utilizzo e di conseguenza fu anche una diga atta a frenare l'espansione dell'URSS, tanto che il governo di Mosca non permise alla Cecoslovacchia ed alla Polonia di poterne usufruire. Si crearono quindi due blocchi: quello occidentale (USA) e quello orientale (URSS) con le rispettive zone d'influenza, di cui il primo fondava i suoi presupposti su una economia capitalista mentre l'altro su una economia statale, ma i entrambi i casi i paesi che vi aderirono erano dei satelliti nei confronti delle due grande orbite d influenza sia militare che economica. Alla creazione dell'istituto economico della NATO seguì quello militare del PATTO ATLANTICO (1949) e successivamente all'entrata della Germania Ovest (1955), qualche settimana dopo l'URSS rispose con il PATTO DI VARSAVIA cui aderirono Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Romania ed Ungheria. C'è da evidenziare che vi furono delle scelte coraggiose, visti anche i tempi e le situazioni logistiche, atte al non allineamento ad uno dei due blocchi, come la Jugoslavia di Tito che non vi aderì, optando la sua scelta politica-economica indirizzata alla "via nazionale del socialismo" e preferendo di continuare il proprio personale percorso governativo sia nella politica interna che in quella estera, posizionandosi quindi in una sorta di corridoio neutrale tra Est ed Ovest. Quindi lo scenario diplomatico tra i Paesi vincitori , dopo la conferenza di Jalta, la geopolitica non fu sicuramente la stessa anche in virtù di un'ondata di arresti e persecuzioni avvenute in Bulgaria, Romania ed in Polonia (le condanne eccellenti del bulgaro Traicho Kostov ed il rumeno Lucrețiu Pătrășcanu, mentre il polacco Władysław Gomułka venne semplicemente arrestato) l'esercito sovietico fece relegare nelle galere i vertici dell'Armia Krajova, la principale formazione polacca anti-nazista, per non parlare dell'occupazione miliare di Trieste e Pola da parte dell'esercito jugoslavo, mentre a riguardo l'Ungheria ecco cosa ebbe a pubblicare in data 16 aprile del 1948 il quotidiano Continental News Service:“Il lunedì di Pasqua fu decretato giorno festivo. Approfittando del fatto che i lavoratori non erano nelle aziende, i funzionari governativi vennero a prenderne la direzione. Il giorno dopo i lavoratori trovarono un nuovo padrone”. Di conto nell’America latina gli USA “riequilibrarono” alcuni assetti amministrativi come quelli avvenuti a Cuba nel 1952 con Fulgencio Batista, in Guatemala nel 1954 con Carlos Castillo Armas, in Germania il partito comunista venne bandito e negli Stati Uniti vi fu la duplice condanna a morte sulla sedia elettrica dei coniugi Julius ed Ethel Rosenberg, accusati di spionaggio filo-sovietico, sentenziata nel penitenziario di Sing Sing nello Stato di New York, il 19 giugno del 1953. Altro tassello di non secondaria importanza fu quello rappresentato dalla crisi di Suez, ma anche quelli inerenti al malumore che serpeggiava nella classe operaia dei territori dell'Europa orientale nei confronti dei quadri dirigenziali, come quelli

registratisi a Berlino Est il 17 giugno del 1953, quelli a Poznan del 28 giugno 1956 che registrarono la morte di circa cento operai: furono questi i primi ma chiari segnali di insofferenza nei confronti della politica moscovita, così come avvenne nella fabbrica di automobili di Csepel (quartiere a sud di Budapest) ma anche ad Oz, Diosgyor, situazioni queste che indebolirono l'amministrazione magiara di János Kádár, favorendo quindi, l'ascesa della corrente politica di Imre Nagy. Questo stato di cose scaturisce anche dai risultati del XX Congresso del PCUS che si tenne a Mosca dal 14 al 25 febbraio dello stesso anno.

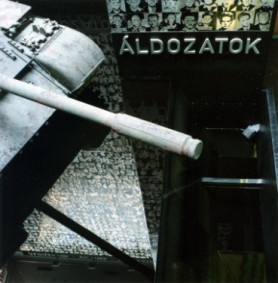

Al plenum parteciparono i massimi rappresentanti dei partiti comunisti della terra, tra i quali Palmiro Togliatti che appena " ... tornato in Italia tace sul rapporto segreto di Kruscev e romperà il silenzio, con parole molto caute e ben calibrate, solo nel giugno quando la denuncia dei crimini di Stalin appare sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo. La prudenza, una prudenza ossessiva, ma indispensabile per sopravvivere ai vertici del mondo comunista, è forse il motivo più convincente per spiegare l'atteggiamento di Togliatti che ha passato incolume vent'anni della sua vita - gli anni del terrore staliniano - nell'olimpo comunista, a stretto contatto con il dittatore sovietico. .. " (1) Memorabili rimasero le parole che il segretario generale del PCUS ebbe a pronunciare ai presenti ma nel contempo la denuncia che fece al mondo intero:” Compagni! Il culto della personalità ha causato la diffusione di principi errati nel lavoro del partito e nell’attività economica, ha portato alla violazione delle regole della democrazia interna al partito e dei soviet …, a deviazioni di ogni sorta che dissimulavano le lacune e coprivano la verità”. In Ungheria, il capo del Partito Mátyás Rákosi riabilitava (29 maggio) il ministro degli interni László Rajk ed il 6 ottobre ne venne officiata la sua commemorazione alla quale assistettero diverse migliaia di partecipanti, le cronache ne annoverano le presenze al funerale di 200.000 persone che ad esequie finite marciarono compatte inneggiando alla fine dello stalinismo. La reazione nei paesi satelliti fu diversa da stato a stato: per la DDR si trattò semplicemente di distanziarsi dalla linea tenuta da Stalin, in Polonia invece si respirava un clima di insoddisfazione per l’aumento dei prezzi e per il crollo del potere d’acquisto, così come in terra magiara dove i “collaborazionisti” del regime sovietico guadagnano 10.000 fiorini mensili mentre mese un operaio un impiegato non superava i 600 fiorini. Nel luglio del 1956 Rákosi venne nuovamente costretto ad abbandonare il governo e nell’estate dello stesso anno si assistono a numerosi fermenti come quelli studenteschi e quelli gravitanti nella sfera degli intellettuali come il Circolo Petöfi dove si tenevano le riunioni degli studenti che in precedenza il governo tentò di vietare. Tale associazione culturale era costituito da componenti facenti parte della sezione giovanile del Partito dei Lavoratori Ungheresi. A tal proposito in una riunione organizzata il 22 ottobre il sodalizio culturale ungherese stila il programma in favore della classe lavoratrice: " [...] il Comitato Centrale e il Governo devono assicurare lo sviluppo della democrazia socialista con tutti i mezzi possibili, sostenendo le legittime aspirazioni della classe operaia, introducendo l'autogestione delle fabbriche e istituendo una vera democrazia operaia [...]". (2) La svolta avviene all’imbrunire del 23 ottobre, quando durante un'imponente manifestazione gli studenti dell’Università Tecnica fecero un raduno in piazza Josef Bem per solidalizzare con il leader polacco Wladysaw Gomulka autore di numerose riforme atte ad una "via polacca al socialismo": la manifestazione attirò una folle numerosa e ben prestò si trasformò in un corteo che si snodò per le vie di Budapest, chiedendo il ritorno di Nagy alla guida del paese: fu la primavera di autunno. Il pacifico corteo venne bruscamente interrotto dalle armi da fuoco delle forze dell’ordine di sicurezza (Államvédelmi Hatóság o ÁVH) lasciando sull’asfalto molte vittime. L’AVH aveva sede al numero civico 60 di viale Andrássy sede del partito delle Croci Frecciate prima e dell'ÁVH poi, è oggi sede del Museo “Terror Háza”: ” [ …] il comando dell’Ávo era al numero 60 del viale Stalin, uno degli indirizzi più eleganti di Budapest: era stato la sede del comando delle Croci Frecciate. Per diciotto mesi, dopo la «liberazione» per ordine di Rákosi il partito comunista arruolò molti elementi delle Croci Frecciate nell’organizzazione privata di sicurezza che stava organizzando per se stesso [ …]. All’esterno, il numero 60 assomigliava a qualunque altro elegante palazzo per uffici. Le auto dell’Ávo – sempre Pobeda nere con le tendine ai finestrini – scaricavano le persone arrestate in una strada laterale, via Csengőry, entrando da un portone in un cortile che a prima vista sembrava del tutto innocuo. Tuttavia, su uno dei lati del cortile l’Ávo aveva eretto un muro alto sei metri e piazzato una torretta di sorveglianza con una mitragliatrice presidiata ventiquattro ore su ventiquattro. All’interno di questo mondo c’erano celle umide, camere di tortura con equipaggiamento che andava dalle fruste alle morse per le unghie e dagli sfollagente agli elettrodi. Negli scantinati c’era il terribile lefolyó, un bagno di acido nel quale i resti delle vittime venivano scaricati nel sistema fognario principale della città […]” (3). Dopo l'inizio degli scontri la reazione fu imminente: ogni monumento che riecheggiava l’amministrazione staliniana venne rovesciato o fatto a pezzi come la statua di Stalin (simbolo di un regime di bugie che si proclamava una “dittatura del proletariato” e una “repubblica popolare”), venne assaltata la sede della radio e nel contempo gli operai delle fabbriche d'armi rientrarono sul posto di lavoro per prendere tutto ciò che occorreva per distribuirlo alla popolazione per difendersi: era l'inizio della rivoluzione che ben presto si estese in tutta la nazione magiara con le relative azioni repressive da parte delle forze dell’ordine. Il governo presieduto dagli stalinisti Ernő Gerő (segretario del partito) ed András Hegedűs venne sciolto ed il giorno successivo Imre Nagy viene nominato Primo Ministro, anche se i patrioti avevano designato come primo ministro Dudás József, uno dei leaders della rivolta. Il 25 ottobre il colonnello Pál Maléter , seguito da vaste schiere dell’esercito s’unisce agli insorti, tutto questo stato di cose costrinse l’Armata Rossa il 29 Ottobre di abbandonare, anche se momentaneamente Budapest. Ma ciò non ebbe i gli auspici sperati ed il giorno successivo iniziò lo sciopero generale indetto dai neo eletti consigli della classe operaia. Il primo novembre, con questa operazione, la nuova classe politica tentò un nuovo corso che suscitò una sura reazione del Cremlino, che inviò il 2 novembre diverse unità del KGB che stazionavano nei dintorni dell'aeroporto della capitale magiara. All'alba del 4 dello stesso mese, l'Armata Rossa non tenendo conto delle trattative in corso tra Imre Nagy e Yuri Andropov, occupò i punti strategici di Budapest. Successivamente una lunga serie di incursioni aeree, bombardamenti di artiglieria pesante, insieme all’impiego di miglia di tank sovietici che fronteggiarono in una impari lotta che provocò diverse rovine e lutti che proseguì per altri quattro giorni cui parteciparono anche componenti dell'ÁVH, riorganizzato come milizia dal “rientrato” governo Kádár: la rivoluzione ungherese venne repressa nel sangue! Premesso tutto ciò si passa ai lavori del convegno che sono stati coordinati dal Presidente del Circolo Culturale L'Agorà Gianni Aiello che ha aperto il suo intervento riportando quanto recentemente espressogli sull'argomento da un' ungherese attualmente residente a Budapest: «si, quel periodo della storia ungherese è molto triste. Il regista Andy Vajna sta facendo un film ora, con americani, che uscirà nelle sale cinematografiche il 23 ottobre, il giorno della commemorazione di questo evento - non vedo l'ora di vederlo, perché forse lo sai, da noi non hanno insegnato questa storia nella scuola, tutto era vietato, per colpa del governo. Quindi, abbiamo studiato quello che hanno chiesto di insegnare, ma ora tutto è cambiato. Io ho parenti in Inghilterra che hanno scelto di scappare da qui, quando erano 17enni:, cosa molto triste». Gianni Aiello ha quindi proseguito chiedendosi «se fosse stato interessante chiedere a cinquant'anni di distanza cosa ne avrebbero pensato, se ancora in vita i vari Togliatti , Giuliano Pajetta che durante un suo intervento nei confronti del Ministro degli Esteri Gaetano Martino ebbe a dire [...]Viva l'Armata Rossa [...]"), o conoscere il ruolo di Togliatti e le motivazioni che lo indussero a dirigersi tra il 22 ed il 24 ottobre dello stesso anno a Pola per incontrare gli alti dirigenti del partito jugoslavo, Tito e Miciunovich». «Mi domando pure cosa possa pensarne - prosegue Gianni Aiello- l'attuale Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, che in quell'occasione, da giovane militante comunista, aveva approvato la repressione dei patrioti magiari contro la dittatura sovietica, con il suo bilancio di sangue che in cinque mesi vide migliaia di vittime, di deportati molti senza ritorno e delle centinaia di esecuzioni». Tra gli interrogativi posti all’uditorio da parte di Gianni Aiello vi è anche quello relativo al ruolo che ebbe la Jugoslavia in quei tragici fatti, visto che c’è da registrare l’arresto di Imre Nagy presso la stessa ambasciata il 24 novembre. Naturalmente l’intervento sovietico in Ungheria creò delle lacerazioni all’interno della sinistra anche in Italia “[...] durante il 1956, la denuncia di Stalin da parte dei comunisti sovietici e, più tardi, l’invasione dell’Ungheria, convinsero finalmente il leader del Psi Pietro Nenni che fosse giunto il tempo di riallacciare i rapporti con i centristi del Psdi e di riesaminare la strategia globale delle alleanze. Così forti erano i legami tra il Pci e il Psi che neanche l’invasione dell’Ungheria fu condannata all’unanimità. All’interno del Psi, un piccolo gruppo di estrema sinistra con a capo Emilio Lussi approvò l’invasione e anche il la più ampia e principale fazione di sinistra, guidata da Lelio Basso e Tullio Vecchietti, non riuscì a decidersi sulla condanna della presenza dei carri armati sovietici a Budapest per paura di fare il gioco destra: entrambi i gruppi si guadagnarono l’epiteto di «carristi». L’Ungheria, ad ogni modo, fece da catalizzatore per il divorzio tra il Psi e il Pci, evento di enorme importanza per il corso successivo della politica italiana. La divisione della sinistra è stato il più importante singolo fattore tra quelli che hanno determinato la persistenza del potere democristiano in Italia [...]” (4). Quei fatti crearono delle forti spaccature nella sinistra: infatti la redazione romana de L'Unità ebbe a cestinare un documento redatto dalla Federazione giovanile comunista, documento che invece viene pubblicato da l'Avanti. A Milano un altro documento redatto da un gruppo di intellettuali di cui facevano parte Rossana Rossanda e Giangiacomo Feltrinelli non viene pubblicato dalla redazione milanese de L'Unità. Raymond Aron nel suo celebre saggio del 1957 “La Révolution Hongroise – Histoire du Soulèvement d’Octobre d’après les documents, les dépêches, les rapports des témoins oculaires et les réactions mondiales réunis par Melvin J. Laski et François Bondy pour l’édition française“ fa risaltare le pertinenze della rivoluziona antitotalitaria evidenziandone la tipologia socialista e democratica. A lui possiamo tranquillamente affiancare la figura di Indro Monatanelli, che fu a Budapest in qualità di inviato del Corriere della Sera che descrisse quei tragici momenti ed a tal proposito risulta interessante analizzarne qualche passaggio e rimandando al lettore di questo resoconto alla visione dell’articolo in cui si narra della storia della battaglia di Budapest: “[...] dieci divisioni corazzate precipitavano sulla capitale. I carri armati vi entrarono alle sei e un quarto e fu una terrificante colata di acciaio. Venivano da tutte le direzioni, sempre accompagnati da quel cupo rombo di artiglierie, e dilagarono sui grandi viali che menano al centro, affiancati tre per tre, con i vetri delle finestre tremavano sotto il loro sferraglio. E credo che in tutta Budapest non ci fosse in giro, in quel momento, una sola persona. Sembrava una necropoli dissepolta. Di vivo, non c'erano che le bandiere pendule ai balconi leggermente mosse dal vento, con lo stemma di Kossuth al posto della stella rossa (e ci sono sempre rimaste)…[…] …Quanto alle perdite, si calcola sui quindicimila morti e sui cinquantamila feriti. Ma chi è andato a fare il conto casa per casa? (...) Solo mercoledì sera si ebbe la sensazione che stava per finire. E ci si ritrovò tutti nell'ufficio del ministro, davanti alla radio. Captammo Roma. Trasmettevano il discorso del ministro Martino. Un bel discorso. Ma, a chiusura, udimmo il grido lanciato in aula dai deputati comunisti: «Viva l'Armata rossa!». A pochi passi da noi, l'Armata rossa stava mitragliando nelle cantine gli operai e gli studenti di Budapest, rimasti senza [...]” (5) Dal canto suo Michel Cardoza, esponente della sinistra francese ebbe ad affermare che ciò che accadde a Budapest ha mostrato la violenza che manifestò quel regime e di conseguenza il tramonti di quegli ideali. Nella rivista bolognese “Officina”, fondata nel 1955, Pierpaolo Pasolini con Francesco Leonetti e Roberto Roversi, iniziò un interessante rendiconto critico con la sinistra a riguardo della repressione sovietica . La CGIL prese posizioni a favore degli insorti: "La Chiesa Cattolica, da Pio XII al cardinal Mindszenty (rinchiuso per anni nell'ambasciata Usa) al futuro pontefice Montini si schiereranno espressamente a difesa della libertà del popolo ungherese”. Ma vi erano anche coloro che sostennero tale repressione come i componenti più radicali del PCI. Tra questi Palmiro Togliatti che disse: «[...] é mia opinione che una protesta contro l'Unione Sovietica avrebbe dovuto farsi se essa non fosse intervenuta, nel nome della solidarietà che deve unire nella difesa della civiltà tutti i popoli[...] », anche l'Unità, diretta da Pietro Ingrao, si allineò al pensiero del partito comunista sovietico e definì la rivoluzione ungherese come «sommossa controrivoluzionaria », lo stesso Togliatti incitava attraverso una fitta rete epistolare i vertici del PCUS a reprimere la resistenza magiara . Luigi Longo sostenne la tesi della rivolta fascista: «[...] l'esercito russo è intervenuto in Ungheria allo scopo di ristabilire l'ordine turbato dal movimento rivoluzionario che aveva lo scopo di distruggere e annullare le conquiste dei lavoratori [...]» . Successivamente a tali scelte si registrò nel partito comunista italiano negli anni un brusco calo nelle iscrizioni ed anche nelle dimissioni come quelle eccellenti come Antonio Giolitti, Eugenio Reale, Vezio Crisafulli, Fabrizio Onofri, Natalino Sapegno, Domenico Purificato, Antonello Trombadori, Carlo Muscetta, Loris Fortuna. Gli eventi avvenuti nel 1956 crearono quindi una profonda crisi internazionale che si identificò nei suoi vari aspetti del pensiero politico, in quello economico, diplomatico e naturalmente anche negli equilibri militari. La penisola italiana fu interessata da una profonda crisi che avvolse i partiti della sinistra del Paese quali il PCI, ed il PSI che cominciarono progressivamente ad allontanarsi su posizioni differenti a riguardo ciò che accadeva in terra magiara, cosa che, come si è visto, interessarono anche la sfera sindacale, culturale e studentesca italiana che criticarono aspramente le posizioni del partito di Palmiro Togliatti. Anche nella città di Reggio Calabria vi furono una serie di importanti avvenimenti che animarono il dibattito politico e culturale non solo sul territorio comunale, ma anche in quello della provincia, come attestano numerosi documenti del periodo e dei quali, alcuni di essi sono stati visionati e commentati per l'attento e numeroso pubblico accorso alla manifestazione culturale organizzata dal sodalizio reggino. Gianni Aiello ha accennato anche ad una seduta della Giunta del Municipio di Reggio Calabria in cui un giovane consigliere, il geometra Piero Battaglia ebbe a dire "[...] nessuna dittatura sarà mai capace di soffocare il diritto della persona umana a vivere liberamente. Gli operai, gli studenti, caduti sotto il piombo della repressione, hanno sacrificato la loro esistenza non già per l'instaurazione dei privilegi, ma per ottenere l'indipendenza del loro Paese, una giustizia sociale, un libertà politica e libertà di coscienza [...]" ed anche del Consigliere Diego Andiloro "[...] le dittature, di qualsiasi colore e da qualsiasi punto provengano, hanno un punto unico di congiungimento: la violenza, la repressione della dignità umana, la violenza che sopprime la giustizia. Le dittature non riusciranno mai a fermare il corso della storia [...]" . Il socio del sodalizio reggino Alberto Cafarelli, nel corso del suo intervento, ha fatto una interessante disamina dei fatti antecedenti ai tragici avvenimenti del 1956 descrivendo la posizione geo-politica dell'Ungheria a partire dalla fine del primo conflitto mondiale. Questo aveva determinato il crollo dell'Impero Austro-Ungarico e portato al disastro con un bilancio pesantissimo di oltre tre milioni tra morti e feriti, continue crisi economiche e sociali che condussero la già provata nazione alla "Rivoluzione delle rose d'autunno" del 16 ottobre 1918. Il governo provvisorio venne affidato al conte Mihály Károlyi, che fu il fautore della "Repubblica dei consigli" (1919) dietro la spinta politica del Partito dei Comunisti ungheresi guidata da Béla Kun. La Repubblica dei Consigli, che aveva tentato di eliminare le ingiustizie sociali e i gravi problemi accumulati, durò appena 133 giorni, travolto dall’intervento armato dell’esercito controrivoluzionario dell’ammiraglio Miklós Horthy che, occupata Budapest diventò reggente d’Ungheria. Fu Horthy a firmare il trattato di pace di Trianon (1920). Dopo la fine delle ostilità l'Ungheria ebbe a subire le conseguenze del Trattato del Trianon (firmato il 4 giugno del 1920 nel Palazzo omonimo nella Reggia di Versailles) che sancì la dissoluzione dell’Impero Austro-Ungarico ed a seguito di ciò la nazione magiara ebbe a perdere la Transilvania (Romania), la Croazia, Slavonia, Vojvodina e Bosnia (Serbia), la Slovacchia (Cecoslovacchia) e sempre al territorio boemo venne annesso il territorio della Rutenia Carpatica con il trattato di Saint-Germain del 1919 . A seguito dello stesso trattato gran parte del territorio del Bungerland, dopo lo svolgimento di un referendum, effettuato nel 1921, venne assegnato all’Austria. Come conseguenza, oltre quella del territorio, che venne ridotta di due terzi, vi fu anche quella della popolazione che dai 19 milioni passò a 7 milioni. Nel 1937 il Parlamento ungherese concede una serie di mandati a Miklós Horthy che aumentando i suoi poteri strinse degli accordi diplomatici con la Germania nazista, nella speranza di recuperare alcune delle perdite territoriali dovute al Trattato di Trianon , conseguenza della sconfitta della I guerra mondiale. L'atteggiamento del popolo ungherese nei confronti dell’alleato nazista non era del tutto idilliaco, infatti tale attitudine può essere riassunta in una frase del conte Pál Teleki, capo del governo ungherese nel 1941, “[...] se la Germania perde perdiamo, se vince siamo perduti [...]”. Il premier ungherese venne ingannato dal conte István Csáky, capo del personale diplomatico, che consentì alle truppe naziste dì attraversare l’Ungheria per invadere la Jugoslavia. A seguito di ciò il Conte Pál Teleki si tolse la vita. L'Ungheria avendo guadagnato dei territori entrò infine nella II guerra mondiale nel 1941. Pur avendo raggiunto ciò che si era prefissa, la posizione politica di Miklós Horthy nei confronti del nuovo alleato non fu pienamente soddisfacente ed attuò in parte il programma precedentemente concordato applicando la politica antisemita degli Ebrei ungheresi verso i campi di sterminio, causando la deportazione di 400.000 ebrei ungheresi e diverse decine di migliaia di zingari persero la vita nei campi di sterminio nazisti. Nell'ottobre 1944, Hitler rimpiazzò Horthy con il collaboratore nazista ungherese Ferenc Szálasi e il suo partito delle Croci Frecciate, allo scopo di evitare la defezione dell'Ungheria a favore degli Alleati. Il 4 aprile del 1945 l’esercito ed il popolo ungherese, guidati dal partito delle croce frecciate si arresero, dopo una ferma resistenza, quando tutta la nazione era nelle mani delle forze di occupazione. Si giunse alla stipula del secondo Trattato di Vienna, con il quale l’Ungheria ebbe buona parte dei territori precedentemente persi, in data 30 agosto del 1940 nel Palazzo del Belvedere di Vienna e sottoscritto dal ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop, da Gaelazzo Ciano per la parte italiana, il conte Istvàn Csàky per la parte ungherese e per quella rumena da Mihail Manoilescu. Ciò costrinse la Romania alla restituzione della Transilvania settentrionale all’Ungheria che a sua volta, successivamente alla II guerra mondiale, si rivide ridimensionata ed i confini vennero ripristinati in modo quasi identico a quelli del 1920, come deciso nel trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 che ripristinò i vecchi confini sanciti dal Trattato del Trianon, dichiarando tra l'altro (parte I, art. 1, comma 2) che “[...] le decisioni dell’Arbitrato di Vienna del 30 agosto 1940 sono dichiarate nulle. La frontiera tra l’Ungheria e la Romania è ricostituita come era al 1° gennaio 1938 [...]”. Durante le elezioni del 4 Novembre 1945 vi fu un tonfo per i comunisti, che ottennero, nonostante la minacciosa presenza dell’Armata Rossa soltanto il 17% dei voti, furono un trionfo per il partito dei piccoli proprietari, che raggiunse il 57% dei suffragi. Il leader dei piccoli proprietari, Ferenc Nagy, fu costretto all’esilio, il suo successore, Kovacs, venne semplicemente arrestato dall’Armata Rossa e successivamente a tali fatti venne nominato a capo del governo il comunista László Rajk che nell'ottobre del 1949 venne condannato a morte per alto tradimento, insieme ad altri esponenti comunisti, e successivamente impiccato. Le successive elezioni, tenutesi il 31 Agosto 1947, confermarono la forza d'animo e il saldo desiderio di libertà del valoroso popolo ungherese. La coalizione anticomunista ottenne il 45% dei voti, che sommato all’incredibile 8% del partito nazionalista dava ai movimenti della libertà la maggioranza assoluta. I comunisti, che avevano ottenuto il 22% dei consensi, sfogarono, col sostegno dell’Armata Rossa, la loro frustrazione sull’inerme popolo magiaro, si moltiplicarono i soprusi, le calunnie, gli arresti immotivati e gli esili. Nelle elezioni del 15 Maggio del 1949 i comunisti riuscirono finalmente a spuntarla. Il 15 maggio 1955 venne firmato il Trattato dello Stato Austriaco, che poneva fine all'occupazione alleata dell'Austria, e costituiva una nazione indipendente e demilitarizzata. Come diretta conseguenza, il 26 ottobre 1955 l'Austria dichiarò formalmente la propria neutralità. Il trattato e la dichiarazione cambiarono significativamente i calcoli della pianificazione militare nella Guerra Fredda in quanto creavano un cordone neutrale che spaccava la NATO da Vienna a Ginevra, e aumentava l'importanza strategica dell'Ungheria per il Patto di Varsavia. Il 18 luglio Mátyás Rákosi - "il miglior discepolo ungherese di Stalin" - fu costretto a dimettersi da Segretario Generale del Partito Comunista Ungherese, e venne rimpiazzato da Ernő Gerő, poi dopo i fatti del XX Congresso del PCUS li eventi relativi alla rivoluzione ungherese. La repressione fu durissima. A seguito di quegli eventi si giunge così alla sera del 23 ottobre 1956, quando gli studenti dell'Università Tecnica si riunirono in piazza Bem a Budapest insieme agli operai, i soldati, gli intellettuali del circolo Petöfi che chiedevano la riabilitazione di Rajk ed il ritorno di Imre Nagy al governo, mostrando così le loro aspirazioni basate sull’indipendenza, la democrazia e la neutralità, ma all’alba del 4 Novembre migliaia di carri armati sovietici e di uomini dell’Armata Rossa si preparavano ad attaccare Budapest. Dopo l'intervento di Alberto Cafarelli è stato fatto ascoltare al pubblico uno degli ultimi comunicati radio di Imre Nagy che conserva tutto il pathos e la drammaticità del periodo. In seguito il leader ungherese ed i suoi collaboratori più stretti, assieme ad altri membri del governo, si rifugiarono presso l'Ambasciata jugoslava di Budapest, dove poi vennero catturati dai sovietici. Il 16 giugno 1958 la Tass annuncia l’esecuzione di Imre Nagy, di Pal Maleter, Miklos Gimez e Jozef Szilagyi dopo un processo svoltosi a porte chiuse. Il comunicato non chiarisce né il luogo in cui si è svolto il processo, né i componenti della Corte né, tanto meno, la data e il luogo in cui è avvenuta l’esecuzione, di seguito, il giorno successivo il Ministero ungherese della Giustizia emetteva questo comunicato: «Dei dieci imputati, nove erano stati membri del Partito dei Lavoratori ungheresi; quattro di essi (Nagy, Donàth, Losonczy, Kopàcsi) facevano parte del Comitato Direttivo del Partito Operaio Socialista fondato il 1° novembre 1956, mentre Zoltàn Tildy era membro del Partito dei Piccoli Proprietari che si era sciolto alla fine degli anni quaranta per poi rifondarsi durante la rivoluzione del 1956». Ma chi era costui? Imre Nagy nacque il 7 giugno del 1896 a Kaposvár da famiglia di contadini. Durante il primo conflitto mondiale si arruolò nell’esercito austro-ungarico sul fronte orientale dove venne fatto prigioniero dall’esercito zarista e successivamente, dopo la prigionia, si arruolò dopo la rivoluzione d’ottobre nell’Armata Rossa . Ritornato in patria fece parte per breve tempo nel governo di Béla Kun, per tornarvi nel 1927 per riorganizzare il partito comunista ungherese che in quel periodo agiva in fase di clandestinità ma dovette, suo malgrado ritornare a Mosca dove fece parte della sezione magiara del Comintern. Nel periodo della soggiorno sovietico Imre Nagy ebbe a constatare la persecuzione politica di molti comunisti che in seguito vennero condannati a morte tra cui lo stesso Béla Kun che venne accusato di essere un seguace trotskysta e per questo venne condannato a morte il 30 novembre del 1930. Nel 1949 venne espulso dal Politburo sovietico a seguito delle sue numerose critiche alla politica agricola sovietica e ne venne riammesso solo due anni dopo a seguito di una sua azione di "autocritica". Venne nominato Vice Primo Ministro durante l’amministrazione di Matyas Rakosi e nominato Primo Ministro dopo la morte di Stalin a seguito delle segnalazioni di Georgij Malenkov, successore dello statista scomparso. Durante il suo mandato Imre Nagy si sforzò di individuare una nuova via alternativa al sistema comunista, limitando la crescita industriale a vantaggio del mondo agricolo, dando la possibilità ai contadini di allontanarsi dalla collettivizzazione delle fattorie, ma non potè attuare tale piano, in quanto ebbe a dimettersi a seguito delle scelte del Cremino nei confronti di Georgij Malenkov che causò anche l’espulsione di Imre Nagy dal partito comunista. Gli effetti causati dal XX congresso del PCUS crearono numerosi malcontenti anche per le condizioni economiche e sociali nei paesi satelliti del blocco sovietico, tanto che venne nominato, dopo la rielezione di Rakosi, Erno Gero come primo segretario del partito comunista ungherese.

I fatti di Poznan, quelli di solidarietà del 23 ottobre, costrinsero il Comitato Centrale alla rielettura alla carica di Primo Ministro di Imre Nagy che durante il suo breve mandato tentò di attuare un’azione di mediazione atta a cercare di creare un clima di distensione rispetto al precipitare degli eventi ; infatti il primo novembre dichiarò la neutralità dell’Ungheria al Patti di Varsavia e ciò causò la dura reazione sovietica. A seguito dell’invasione dell’Ungheria da parte dell’Armata Rossa del 4 novembre dello stesso anno, dopo un breve comunicato radio, Imre Nagy si rifugiò presso la rappresentanza diplomatica iugoslava, dove gli era stata offerta protezione e dietro i consigli di Janos Kadar l’abbandonò il 22 novembre in quanto dallo stesso gli era stato promesso di aver salva la vita: ma era un inganno che si concluse con la nota del 17 giugno del 1958 quando con un comunicato del ministro ungherese della giustizia informava la popolazione della sua esecuzione insieme ad altri esponenti per aver complottato contro la Repubblica Popolare. Per tale operazione furono invitati a presiedere il processo e quindi sentenziarne il responso i leader dei partiti comunisti universalmente diffusi ed a tal proposito c’è da sottolineare l’astensione del polacco Wladyslaw Gomulka, di contro il francese Maurice Thorez e Palmiro Togliatti votarono a favore della sentenza. A proposito dell'esecuzione di Imre Nagy ecco cosa ebbe nel 1958, il leader del Partito comunista inglese Harry Pollit ad un giornalista della Pravda: "La debolezza del Partito Comunista Inglese dipende essenzialmente dalla politica del Partito comunista dell'URSS. Tutte le nostre difficoltà vengono dall'esterno... Pollitt, aggiungeva l'uomo della «Pravda», aveva detto che «per le ricadute che aveva avuto in Occidente» la sentenza contro Nagy rappresentava “un fallimento”». ..." (6) Ha preso quindi la parola il Direttore dell'Accademia d'Ungheria prof. Làszlò Csòrba che si è così espresso: «Sono molto onorato per essere qui oggi per parlare di quei tragici in cui si vide combattere contro la dittatura e per la libertà, quindi per vivere in un mondo migliore, in una realtà dove c’è la libertà di stampa, di pensiero, di esprimere liberamente le proprie opinioni, dei diritti umani, della democrazia parlamentare, di riunirsi come oggi. Anche nella coscienza storica umana ungherese vi sono questi elementi di continuità tra la rivoluzione del 1848 e quella del 1956 la maggioranza del gruppo ungherese voleva trovare l’entusiasmo della precedente rivoluzione ed anche i simboli del 1848-49, come lo stemma storico della bandiera dell’Ungheria che venne distrutto durante la dittatura stalinista ed in quel periodo di cinquant’anni fa ricominciò a sventolare nelle strade, nelle piazze, tra le barricate (anche se priva della corona reale). Imre Nagy: un simbolo creare una nuova democrazia indipendente dalla dittatura sovietica . Luigi Kossuth: una figura importante, dalle grandi idee del nostro risorgimento per creare una democrazia indipendente e da paragonare a Garibaldi, Mazzini e Cavour del risorgimento italiano. Il nostro “1956” aveva un’atmosfera,dei sentimenti simili a quelli della grande generazione del risorgimento, e questa rivoluzione è stata la prima rivoluzione contro la dittatura sovietica, quindi un grande avvenimento del XX secolo. Io rappresento l’Accademia d’Ungheria, un istituto che oltre a promuovere lo sviluppo e la conoscenza della cultura magiara ospita a far data dal 1929 anche l'Istituto Storico Ungherese che vide la luce a Roma nel 1894, grazie alla figura del noto storico magiaro Vilmos Fraknói, fautore degli studi storici ungheresi preso gli Archivi del Vaticano. Molti nomi illustri della cultura ungherese, anche di fama internazionale hanno collaborato e fatto parte dell'Accademia d'Ungheria, come lo storico d'arte Tibor Gerevich, che ne fu il primo direttore. Nel 1940 l'Accademia d'Ungheria ha ricevuto un privilegio papale e quando nel 1956 vi era la lotta politica ungherese dei vecchi stalinisti e gli entusiasti di Nagy, gli stalinisti non aveva la possibilità di controllare l’Accademia, quindi per un anno fino all’ottobre del 1957, il Palazzo Falconieri è stato l’ultimo baluardo a resistere alla dittatura sovietica. I rifugiati ungheresi non avevano la possibilità di trovare un alloggio in Italia e così per questi rifugiati, studenti, il papa Pio XII hanno trovato un collegio vicino al Pantheon dove c’è una targa a tale ricordo ungherese della nostra rivoluzione». Dopo l'autorevole contributo del Direttore dell'Accademia d'Ungheria prof. Làszlò Csòrba è stato fatto ascoltare ai presenti un altro comunicato radio dell'epoca: quello relativo al Cardinale Mindszenty. Ma chi era costui? Vediamone brevemente alcune fasi della sua intensa vita religiosa, sempre impegnato a sostenere i deboli, la sua gente. Durante l’ultimo conflitto mondiale il vescovo József Mindszenty conobbe il carcere il 27 novembre del 1944 per il suo percorso cristiano e nel contempo difensore delle stesse idee in Ungheria. Il 16 settembre del 1945 viene investito della carica di Primate d’Ungheria dal Santo Padre Pio XII e, vista anche la situazione politica in terra magiara occupata militarmente dall’Armata Rossa, la sua missione diviene sempre più difficoltosa ma questo stato di cose non lo scoraggia nel suo intento a difesa della cristianità in Ungheria.

La dura realtà del territorio magiaro lo fa andare incontro ad una serie di circostanze calunniose nei suoi confronti da parte del regime sovietico che scaturiscono nel suo arresto il 26 dicembre del 1948 dietro l’incriminazione di alto tradimento ed illecito finanziario, questa infamante accusa determinò la scomunica di Sua Santità nei confronti del comunismo. Lo svolgimento processuale si concluse l'8 febbraio, con la condanna all'ergastolo ed il 30 ottobre del 1956 durante l’amministrazione Nagy il cardinale Mindszenty viene liberato dareparti dell’esercito ungherese. Il 3 novembre dello stesso anno il Primate d'Ungheria tenne un discorso radiofonico : «[...] oggi, quando qualcuno fa una dichiarazione, il più delle volte sottolinea il fatto di aver rotto con il passato e di parlare sinceramente. Io non posso fare un’affermazione del genere, perché non ho bisogno dirompere con il mio passato. Per misericordia di Dio sono rimasto quello che ero prima dell’incarcerazione. Continuo a professare le mie convinzioni con la stessa energia psichica e fisica di otto anni fa [...]». (7)

Ma l’evolversi della rivoluzione ungherese e la soffocamento socio-politico del regime sovietico costringe l’alto prelato a riparare presso la rappresentanza diplomatica statunitense, dove portò la corona di Santo Stefano. Nel corso della manifestazione organizzata dal Circolo Culturale L’Agorà, dopo l’ascolto altamente emozionante di un comunicato radio emesso, in quel tragico autunno di mezzo secolo fa, dalla libera emittente radiofonica della capitale Budapest „ [...] Adesso noi moriamo per l’Europa [...] ”, il presidente del sodalizio reggino ha quindi sentito doveroso invitare il pubblico presente ad osservare un minuto di raccoglimento per ricordare tutte quelle persone che hanno creduto, combattuto e sono morte per un grande ideale, quello del 1956. I lavori del convegno sono quindi stati prestigiosamente conclusi proprio dall'Ambasciatore della Repubblica di Ungheria Istvàn Kòvacs che ha generosamente rivolto al pubblico e agli organizzatori le seguenti parole: «Cari amici è un gran piacere ed un onore essere con voi per commemorare il cinquantenario della rivoluzione di Ungheria. Ho avuto modo di vedere tanti amici, riparlare con la stampa la televisione e in tutti gli incontri ho avuto la sensazione di sentirmi a casa. Credo sia molto importante che la stampa si sia chiesta “cosa ci fa l’Ambasciatore di Ungheria a Reggio?” Io rispondo che è stata l’amicizia che ci porta qui: gli amici che anche a Reggio hanno vissuto le vicissitudini del 1956 e e che vogliono ricordare con gli amici ungheresi sopravvissuti agli eventi sia in Italia che in Ungheria. E’ molto importante ricordare ai giovani gli eventi del 1956 il benessere della pace, della democrazia, bisogna lavorare tutti insieme e tutti i giorni. Ed ancora più importante è divulgare l’informazione degli eventi del 1956 ed ai giovani per il futuro ed il presente ed il benessere della pace, della democrazia, dell’Europa e del mondo. La democrazia non si acquista e si mette nell’armadio, ma bisogna conquistarla giorno per giorno e riconquistarla. L’insegnamento del 1956 non portò la libertà, l’indipendenza o l’indipendenza ma è stata la breccia per la via della strada della democrazia non solo per l’Ungheria ma per tutti i paesi dell’ex blocco orientale. E’ una cosa che voi sapete ma che dobbiamo ricordare ai giovani che l’Ungheria non ha fatto per sua scelta di far parte della cortina di ferro così come le altre nazioni. Va ricordato che, nonostante l’Occidente abbia fatto molto, l’Ungheria ha fatto molto anche da sola per liberarsi, come abbiamo visto attraverso i filmati, i comunicati radio ed i giornali, o dal cinema da cui le persone potevano avere le notizie. Il bipolarismo all’epoca del 1956 non poteva essere vinto, l’aiuto non l’abbiamo ricevuto in Ungheria dall’Occidente e molti speravano di ricevere un aiuto più sostanziale ma l’aiuto è stato quello dato dalla gente semplice che ha aiutato gli ungheresi che sono venuti in Italia e lavorare, andare a scuola, all’università. E’ questo stato un dato molto importante. Di tutta quella gente che ha seguito quegli eventi con la passione i 5.000 profughi accolti con braccia e cuore aperto e con l’amicizia. E credo che questo è stato un fatto molto importante per l’Ungheria. E l’amicizia che abbiamo con l’Italia non parte dal ’56 ma tutta la nostra storia comune che ha più di mille anni. Ma oggi l’insegnamento della democrazia deve essere vissuto. Prende a volte tempo e, come è stato ricordato dal prof. Csorba, una dittatura può reggere per un certo tempo, ma non a lungo. Sì è lungo per chi vive 40 o i 45 anni di una occupazione in termini storici, siamo sicuri che sarà sempre la democrazia e la giustizia a vincere, senza avere fretta. Chi avrebbe immaginato che nel 1989 che l’Unione Sovietica nel 1991 sarebbe sparita? Credo nessuno. Ma gli eventi del 1956 hanno portato l’Ungheria a piccoli passi perché io ricordo, ad esempio che nel 1968 abbiamo già avuto ripristinato in Ungheria il mercato dell’economia privata della famiglia. Era solo il 4-5% del PIL ma esisteva e che conviveva con il sistema socialista, comunista. Ma negli anni settanta ed ottanta l’Ungheria ha effettuato passi che altri non hanno potuto come diventare membro del Fondo Monetario , della Banca Internazionale e negli anni ottanta di ripristinare i rapporti diplomatici con la Corea del Sud, Sud Africa, la Santa Sede, Israele. Oggi questo pare una sciocchezza ma devo dire che prima degli anni ottanta per un Paese socialista come l‘Ungheria non c'era niente di tutto questo, ,ed è stata una tattica che abbiamo dovuto seguire. Dobbiamo essere molto consapevoli, che per esempio, l’unico partito aveva quasi due milioni di tesserati in un paese di dieci milioni di abitanti, e questo vuol dire che non era un partito ma era un modo di vivere. Se uno non era tesserato non aveva un lavoro, non poteva diventare un professore, un ingegnere,essere un capo ufficio e per questo mi ricordo molto bene quando io ero in Italia dal 1988 al 1993, un amico a Roma nel 1993 mi ha chiesto perché l’Ungheria apre da un giorno all’altro le frontiere ai tedeschi dell’Est che possono andare in Austria e dov’è l’ideologia. Gli risposi che per noi ungheresi l’ideologia è come l’acqua buttata su di una tavola di marmo e non si assorbe mai; per noi c’era la possibilità di toglierla con la mano e questo abbiamo potuto farlo così facilmente perché c’era stato il 1956. Il ’56 aveva tracciato una strada di libertà degli anni che vanno dal ’60 agli ’80 e credo che i sovietici non hanno potuto richiudere l’Ungheria dentro la pentola perché c’era ormai troppa pressione, più libertà per noi ungheresi. E vorrei ricordare anche che mio padre apparteneva alla categoria dei giornalisti che hanno avuto un ruolo molto importante all’epoca. Non c’era internet, non c’era la televisione come la conosciamo oggi, ma credo che i giornalisti, i fotografi anche oggi dimostrano il coraggio degli ungheresi e negli anni ’60 c’era qualcuno di essi che era venuto da Budapest, quando mio padre era corrispondente a Parigi, per studiare la satira politica, che Parigi già esisteva ma in nessun paese ancora dell’Est. Nel 1968 giunge a Budapest la satira politica , che ha trattato anche i fatti del '56 : io che sono nato nel ’56 devo dire francamente che la mia generazione ha ricevuto informazioni sul ’56 solo dopo gli anni novanta, non che non c’era l’insegnamento ma a scuola , ma mancavano i libri, le pubblicazioni che parlavano del ’56 e che oggi i giovani possono tranquillamente leggere. Per fare leggere ai giovani i fatti del ’56 tutti noi dobbiamo divulgare l’importanza che la rivoluzione ed il sacrificio hanno dato alla democrazia in Europa. E di nuovo voglio ringraziare tutti gli amici italiani e so che anche in Italia il ’56 ha spaccato il partito comunista a sinistra ma anche la destra perché dobbiamo essere molto attenti a vedere i giudizi dell’epoca ma anche i giudizi successivi al ’56 perché la storia non è una fotografia , perché la storia cambia e dobbiamo valutarla giustamente e non soffermarci sui pregiudizi. L’insegnamento più grande è di mantenere questa democrazia per la quale, a volte, abbiamo dovuto sacrificare le vite dei nostri compatrioti e credo che per il futuro dell’Europa è molto importante rimanere uniti e le sfide globali oggi non vengono dall’Europa ma da fuori. Quindi se non c’è un’unità più grande in Europa sarà molto difficile fare fronte a queste sfide e la competitività dell’Europa diminuisce sia nel campo del commercio che dell'economia e credo che la nostra cultura, la nostra storia, merita che noi portiamo avanti l’idea della democrazia, ma con l’umiltà ed ognuno di noi ha soluzione solo che dobbiamo mettere insieme per conservare il benessere di tutti e quando gli attivisti membri che hanno vissuto il ’56 in Ungheria non ci saranno più, spetterà a noi di conservare questa memoria nel futuro». Di notevole importanza è stato poi l'intervento dell'onorevole Fortunato Aloi che così si è espresso: «Io devo ringraziare Gianni Aiello per aver organizzato questa manifestazione di alto spessore culturale. Cinquant’anni sono tanti : l’Ambasciatore nasceva nel ’56, ed io come i giovani del ’56 ricordo che in un giornale che dirigevo, il fondo che feci in quella circostanza era così intitolato: “Gioventù magiara siamo con te”». L'onorevole Aloi era a quel tempo uno studente liceale e questo periodico ciclostilato che dirigeva, oltre ad offrire uno spaccato di storia scolastico-culturale, ebbe a trattare proprio quei sanguinosi avvenimenti: "[...] la nostra vuole avere il modesto compito di esaltare l'eroico gesto di un popolo. Il gesto è la conseguenza; ma ogni conseguenza non implica una premessa? La premessa nel nostro caso si identifica con la libertà. Libertà funzione del loro gesto. Rispecchia in pieno questo asserto l'eroismo dei magiari: questa forza possente ed attiva, ha fato degli ungheresi una schiera di prodi, un esercito di martiri. Per questa unità di intenti, per questo incessante anelito alla libertà, senza alcuna discordanza ideologica, giovani e vecchi, ricchi e poveri, tutto un popolo resiste e muore col sorriso sulle labbra ma col tormento nel cuore, imponendosi alla ammirazione universale […]. Dietro le quinte della storia si agitano, sovente, le fosche ombre della tragedia. Tragedia macabra, come in questi momenti, in cui il furore apocalittico di uomini senza scrupolo alcuno si riversa su un popolo inerme, seminando il terrore e la morte e degenerando in un vero e proprio genocidio. La morte del corpo dicevo prima, ma non quella della gloria. Essa svetta eterna nel cielo dell'eroismo a disprezzo eterno del cinico furore, della disumana repressione consumata nel modo più barbaro e spietato. (8) Aloi ha quindi proseguito così: Sono passati cinquant’anni, ci siamo entusiasmati allora indignandoci però a distanza di cinquant’anni. Chi si occupa di storia capisce quel che diceva l’Ambasciatore, che di fronte alla generosità di un popolo e alla sua reazione ci fu l’Occidente che ha tradito, diciamocelo con franchezza. Perchè? Perché si sapeva allora che c’era Yalta, perché si sapeva allora che non si poteva intervenire in Ungheria così come non si è potuto intervenire nel 1968 in Cecoslovacchia, così come non lo si è potuto fare nel 1953 a Berlino, perché c’era Yalta, la divisione del mondo in due zone di influenza, di giurisdizione. Yalta aveva fatto si che l’Occidente certamente rimanesse al di là della solidarietà, delle adesioni e rimanesse assente. Ma ci fu qualcosa di peggio: l’occasione per gli inglesi e i francesi di intervenire a Suez distogliendo l'attenzione mondiale dai fatti d'Ungheria. Certo quegli avvenimenti sono stati di un grande rilievo, all’interno del mondo della sinistra, e si provocarono delle profonde lacerazioni: ci fu "il manifesto dei 101" intellettuali comunisti che si ribellarono a Togliatti ,a favore degli insorti ungheresi. Infatti il 29 ottobre 1956 il documento venne fatto recapitare alla sede del Comitato centrate del PCI «…se non si vuole distorcere la realtà dei fatti, se non si vuole calunniare la classe operaia ungherese, o rischiare di isolare in Italia il partito comunista italiano [….] occorre riconoscere con coraggio che in Ungheria non si tratta di un putsch o di un movimento organizzato dalla reazione (la quale tra l’altro non potrebbe trascinare a sé tanta parte della classe operaia) ma di un’ondata di collera che deriva dal disagio economico, da amore per la libertà e dal desiderio di costruire il socialismo secondo una propria via nazionale, nonostante la presenza di elementi reazionari» Tra i firmatari c'erano Natalino Spegno, Luciano Cafagna, Enzo Siciliano, Antonio Maccanico, Renzo De Felice, Tullio Seppilli, Carlo Aymonimo, Alberto Asor Rosa, Giorgio Candeloro, Paolo Spriano, Vezio Crisafulli. (9) Continua l'onorevole Aloi:« Ma ci fu anche in Francia proprio una pubblicazione di quel tempo dal titolo “Il Dio che è fallito” in cui tutti gli intellettuali francesi, da Louis Fischer, André Gide, Arthur Koestler, Stephen Spender a Richard Wright ed altri, che criticò l'operato del Cremlino. Tre mesi prima si erano verificati i fatti di Posznan dove avvenne la reazione dei lavoratori polacchi e fu un fatto di mera rivendicazione salariale; ci fu la repressione ma si limitarono, a conclusione, ad individuare una strada per trovare una soluzione alla “via nazionale polacca al socialismo”. Ma secondo me il punto che portò l’Unione Sovietica ad intervenire: fu quando si chiese l’uscita dell'Ungheria dal Patto di Varsavia e questo l’Unione Sovietica non poteva accettarlo e non lo accettò in quella circostanza. Fino a quando si facevano delle rivendicazioni o si chiedeva una maggiore libertà, l’Unione Sovietica poteva in un certo senso operare e decidere ad una certa maniera ma quando si delineò l’uscita dal “Patto di Varsavia” si poneva il pericolo dell’inizio dello sgretolamento dell’impero sovietico. Poi ricordiamo anche il rapporto del XX Congresso del PCUS di Crusciov: quello è un punto importante perché da quel rapporto vengono fuori tutta una serie di fatti e di circostanze che portano l’Ungheria in primis a reagire ed a operare in una certa maniera. Ma voi ungheresi avete una storia diversa perchè avete avuto una certa libertà, seppur limitata dal punto di vista economico, e l’Unione Sovietica non ha capito, che attraverso voi, c’era la possibilità di aprire rapporti che passavano attraverso l’Austria e si aprivano al mondo occidentale. Quindi l’Ungheria era diventata in un certo senso quello che era Hong Kong rispetto all’impero cinese. Avete avuto degli spazi dall’Unione Sovietica, anche se pur modesti, quindi una storia diversa dagli altri Stati del “Patto di Varsavia”. L’episodio vostro, quelle vicende appartengono indubbiamente alla storia vostra, alla storia della libertà ma anche appartengono alla storia dell’Europa. Perché voi siete Europa, lavoriamo tutti insieme perchè non ci sia certamente un’Europa che omologa tutte le varie nazioni, ma in essa ci troviamo con le nostre culture e la vostra è una delle più importanti».

6 giugno 2006

Le croci di Poznan

La gara tra USA ed URSS

una via di Budapest

una via di Budapest

Indro Montanelli

L'impero austro-ungarico prima del Trianon

il monumento del Presidente Imre Nagy a Budapest

(1) SIMONA COLARIZI,Storia del novecento italiano-Cent'anni di entusiasmo,di paure,di speranze, Bergamo, BUR,2005,p.365;

(2) MARIE NAGY,Polonia-Ungheria (testi e documenti riuniti), Edi, 1966, p. 177;

(3) VICTOR SEBESTYE ,Budapest 1956 – La prima rivolta contro l’impero sovietico, Bergamo, Rizzoli Editore, 2006, pp. 44-45;

(4) DONALD SASSOON, Cento anni di Socialismo - La sinistra nell'Europa occidentale del XX secolo, Roma, Editori Riuniti, 2000, p.261;

(5) INDRO MONATANELLI, Corriere della Sera, 13 novembre 1956;

(6) ROBERT CONQUEST, Il secolo delle idee assassine, Cles (TN), Le Scie Mondadori, 2001, p. 162;

(7) JÒZSEF MINDSZENTY, Memorie, Milano, Rusconi, 1975, pp. 323-327;

(8) FORTUNATO ALOI, La voce nel tempo - Breve storia di un giornale liceale ... negli anni '50 a Reggio Calabria, Luigi Pellegrini Editore Cosenza, 2003, p. 15.

(9) AA.VV., La crepa nel muro: Ungheria 1956, Fondazione Ugo Spirito, Luni Editrice, Roma, 1999, p. 202

cardinale József Mindszenty