Il patrimonio culturale è composto di beni culturali di proprietà degli enti locali, dello Stato e di privati. Tra questi ultimi spicca l’alta percentuale dei beni di proprietà ecclesiastica.

La conoscenza del patrimonio culturale reggino di proprietà ecclesiastica costituisce una delle azioni fondamentali per avviare qualsiasi intervento di valorizzazione della cultura del territorio: interventi conservativi, eventi di ampio respiro come mostre e pubblicazioni , vedi l’interessante esempio realizzato qualche anno fa dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria che prendeva il nome di “ Sacre Visioni” che ebbe il merito di fare una mappatura del patrimonio esistente sul territorio.

I beni di interesse religioso sono testimonianza di fede e di civiltà, tutti questi sono valori tutelati dalla Costituzione e come tali vanno regolarizzati al fine di creare quegli strumenti necessari per poter proseguire proprio nella loro tutela, salvaguardia, valorizzazione.

Da queste premesse e dal continuo impegno e sensibilità che il sodalizio reggino ha svolto anche per queste tematiche (vedi gli altri incontri realizzati, l’adozione di un monumento, la campagna di sensibilizzazione a mezzo stampa sul degrado e sull’importanza dei beni artistici) nasce l’incontro attuale, elementi questi riportati in rete ed evidenziate ed illustrate nella parte introduttiva dell'incontro.

Santo Gioffrè ha relazionato su “Rimasugli d’arte sacra nella città di Seminara”, mettendo in evidenza i tesori e le opere artistiche presenti nella cittadina della Piana.

Dopo i ringraziamenti rivolti al sodalizio reggino per quello che sta effettuando, che è segno di una vivacità intellettuale inusuale ed impropria in una Provincia che - a parere del relatore – “negli ultimi anni è precipitata nell’oblio totale quando l’argomento è il suo patrimonio storico-archeologico-religioso e la discussione sulla sua valorizzazione”, il relatore pone un interessante interrogativo basato su cosa rimane, appunto, a Seminara delle opere scultoree del ‘500 e perché ne possedeva così tante.

Il Prof. Giuseppe Galasso, storico medievale e moderno di prima grandezza, sosteneva nelle sue opere, che Seminara fu la più importante, ricca e potente Città della Calabria Ultra I fino al 1783.

Abitata da un clero facoltoso ed opulento, distribuito tra le sue 33 chiese e gli 8 monasteri, la Città aveva una classe nobiliare potentissima e ricchissima che traeva le proprie ricchezze dalle immense proprietà fondiarie e da speculazioni bancarie (a Seminara esistevano ben 16 istituti finanziari ed era sede della Borsa dell’Olio e della Seta per tutta la Calabria).

Dopo la breve ma interessante disamina storica il relatore passa allo stato attuale delle cose: «Seminara, o quello che del Paese ormai rimane, è, forse, nella Provincia di Reggio Calabria, l’esempio più clamoroso del senso d’abbandono e del precipizio in cui la politica delle rinunzie, del pressappochismo e del qualunquismo ci ha condotto.

Il Paese fu uno straordinario ricettacolo di testimonianze d’arte sacra e non del ’50, distribuita e distesa in tutte le sue Chiese, e che si trova, ora in uno stato totale di abbandono e dissacrante preda di sfregi continui ed incuria da parte della Diocesi di Oppido-Palmi, della Chiesa di Seminara, del Comune e dei vari Enti Regionali preposti».

Eppure – prosegue il relatore – quando il Professor Francesco Negri Arnoldi, il più grande esperto di scultura del ‘500 dell’ItaliaMeridionale, visitò Seminara, rimase stupefatto dall’altissimo numero di opere scultoree esistenti nel Paese, espressioni del lavoro dei diversi Maestri che operarono in Calabria nel XVI e XVII secolo, tanto da indicare Seminara come la Cittadina più ricca di scultura cinquecentesca di tutta la Calabria.

Negri Arnoldi vide solo quello che era rimasto di quell’immenso patrimonio e per rendersi conto basterebbe rileggere il catalogo delle opere d’arte esistenti nel Paese negli anni ’30, redatto da Alfonso Frangipane.

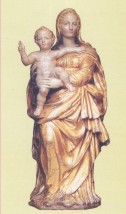

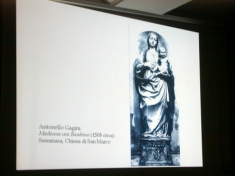

Santo Gioffrè entra nel vivo della sua relazione passando alla trattazione descrittiva delle opere iniziando dal capolavoro di Antonello Gagini in Calabria: la statua di Santa Maria degli Angeli, collocata oggi, in stato d pieno abbandono, sul quinto altare di sinistra della chiesa di San Marco, chiesa che è un vero e proprio museo dell’arte del ‘500 in Calabria.

La Chiesa, chiusa la pubblico per strani, quanto interminabili lavori di ristrutturazione e consolidamento, venne costruita sui ruderi dell’antico cenobio basiliano di San Nicodemo, poi Convento dei Minori Osservanti.

Realizzata da Antonello Gagini, dopo il suo viaggio a Roma, compito tra l’inverno del 1505 e la primavera successiva, dove il grande Scultore con bottega messinese restò impressionato, ricavandone maturazione artistica, dalle opere recenti di Michelangelo, la scultura in marmo della splendida Madonna degli Angeli è intrisa di valori dogmatici e di fede che affondano le proprie radici nella spiritualità e nella tradizione religiosa bizantina (Koimesis).

La Statua che poggia su uno scannello dove sono raffigurati un Ecce Homo, la Maddalena, l’Annunciazione e la Dormitio Vergenis, rappresentanti della sofferenza, soffuso di pensosa e materna benevolenza mentre stringe al petto il figlio.

Nella stessa Chiesa di San Marco un grande bassorilievo, raffigurante la Natività, effigiato in francobollo dallo Stato Italiano nel 1998, indica che rilavorò o Rinaldo Bonanno o Giovan Battista Mazzolo, autori, rispettivamente, delle statue marmoree della Maddalena, conservata nella Chiesa della Madonna

dei Poveri e di una Madonna con Bambino nella Chiesa di San Michele.

Nell’altare della Chiesa della Madonna Nera dei Poveri troviamo, invece, due statue marmoree di San Pietro e Paolo di Fazio Gagini, come ci indica un documento del 1567.

Nella stessa Chiesa, in stato molto precario, si trova una ben rifinita Madonna con Bambino, detta degli Uccellari, opera di Martino Montanini allievo prediletto di Giovan Angelo Montorsoli.

Come meravigliosa e miracolosamente giunta intatta fino noi, è una Fonte Battesimale della Scuola di Antonello Gaginidepositata, dopo vari, incauti e sregolati spostamenti, in una nicchia della Chiesa Madre dei Poveri di Seminara.

A tutte queste opere vanno aggiunte un’impressionante serie di grandi altari, realizzati tra il XVI e il XVIII secolo, con raffinati e lavorati marmi policromi di Carrara, che abbelliscono tutte le Chiese rimaste a Seminara e che, nel corso degli ultimi 50 anni, rapine e razzie varie hanno ridotto a pochi rimasugli, conservati, male, nel cosiddetto Museo della Chiesa Madre.

La più bella ed importante di quelle rimaste è un olio su tela, cm 170 x 80, raffigurante l’Immacolata Concezione, opera di Girolamo Imparato o, piuttosto, di Giovan Angelo d’Amato, come ci indica un documento del 24 maggio 1606, che attesta un ordinativo a tale Artista da parte del Convento dei Cappuccini di Seminara, desiderosi di possedere un quadro della Santissima Concezione.

La Chiesa di San Marco contiene altre, preziosissime piccole e grandi opere, (stemmi araldici di famiglie nobili di Seminara, croci in marmo di varie epoche, grandi tavole in marmo lavorati a mosaico, un organo del ‘700, Santi scolpiti in legno dell’800, quasi distrutti dai tarli) segni di un passato glorioso e di superbo

amore per quella Città distrutta dal terremoto del 5 febbraio 1783.

Parte di queste opere, nel corso dei lavori fatti nella Chiesa, che per un periodo divenne deposito del cantiere, sono stati danneggiati gravemente. Altre opere scultoree, tutti risalenti al periodo che va dal ‘400 al ‘700, sono presenti a Seminara.

Andrea Camalech lavorò moltissimo nella Città, feudo dei Principi Spinelli, lasciandoci delle opere di incommensurabile valore, vere e proprie cartoline d’epoca impresse nel marmo, (l’ingresso di Carlo V a Seminara, le Battaglie della Figurella, il magnifico stemma araldico dei Re Cattolici, portato a Seminara da Consavo da Cordova).

Magnificenze impresse nel marmo ma non nella testa degli uomini se questi bassorilievi sono abbandonati e preda di uno stato di vergognosa solitudine ed indifferenza, come lo sfregio subito dalla Pala della Natività effigiata nel francobollo, denunciato dallo stesso relatore agli organi preposti nel luglio scorso.

Giacomo Oliva , Funzionario del Museo Archeologico di Reggio Calabria, ha relazionato su : “Beni culturali ecclesiastici in Calabria ed in particolar modo nella provincia di Reggio – i Musei diocesani”, evidenziando che in questi ultimi anni c’è stato un risveglio in tutta Italia a riguardo tale tematica.

Tale fermento è veramente provvidenziale al fine della tutela e salvaguardia del patrimonio culturale ecclesiastico e naturalmente della fruizione, in quanto, la generalizzata sensibilizzazione lanciata dai vescovi ha senza dubbio - sottolinea l’autorevole intervenuto – frenato la selvaggia alienazione di molti beni ecclesiastici dovuta in molti casi alla ignoranza dei parroci o dei rettori di chiese e oratori.

Dal Convegno su “I musei in Calabria” tenuto nella facoltà di Architettura di Reggio Calabria il 1° giugno 1995 è emerso dalla relazione del dott. Morello che in seguito a un censimento Nazionale dei musei ecclesiastici in Calabria risultava essere agli ultimi posti in graduatoria in quanto risultavano solo sei realtà mussali (tre diocesani, uno del duomo, una pinacoteca vescovile ed uno parrocchiale) in tutta la regione: il più antico che è il Museo Diocesano di Rossano, quello di San Marco Argentano, Mileto, il Museo del Duomo di Vibo Valentia, la Pinacoteca Vescovile Nicotera, il Museo della Chiesa della SS. Trinità a San Donato di Nea.

Da questi elementi si evince che nel 1995 su 227diocesi italiane i musei diocesani erano circa novanta, in Calabria solo tre.

Giacomo Oliva nel corso della sua interessante relazione prosegue: «abbiamo ancora, ma non sono oggetto della riflessione odierna perché il mio intervento è sui musei diocesani, ancora altri musei di arte sacra come il Piccolo Museo di San Paolo a Reggio Calabria i Musei d’arte Sacra di Castrovillari, S.Giuseppe a Rogliano, di Saracena nella chiesa di S.Maria del Gamio, di Vibo Valentia, di San Giuliano a Castrovillari, il Museo della Certosa a Serra San Bruno, il Museo Parrocchiale di Mottafollone, il Museo “Versace” della Confraternita di S.M. del Carmelo in Bagnara Calabra e quello della Arciconfraternita M. Immacolata di Bovalino (diocesi di Locri-Gerace). Per un totale di 18 musei tra diocesani e d’arte sacra.

Dal 1995 quando erano solo tre musei diocesani e tre di arte sacra, in solo sette anni il numero di essi si è più che duplicato». Una grande spinta è stata data dall’occasione dell’anno giubilare ed al gettito dell’8x1000 e queste motivazioni è da tenere presente che la Calabria nel 1995 era tra le ultime regioni d’Italia, oggi si è riusciti ad essere in proporzione al numero delle diocesi tra le prime, anche grazie all’aumento delle sale espositive dei musei già esistenti con relativo inserimento di nuovi servizi e sistemi di sicurezza.

Il relatore si è soffermato sul Museo diocesano con sede in Gerace, attualmente ospitato nella cripta del Duomo, dove si organizzano delle mostre nell’area attigua, sempre all’interno della vasta cripta. È aperto tutti i giorni ed è gestito da una cooperativa, convenzionata con la Diocesi, e ciò rappresenta anche uno sbocco occupazionale per i giovani del luogo che potrebbe anche dare sviluppo ad altre figure professionali visto anche il notevole interesse che la struttura culturale riveste, basti pensare agli oltre 22.000 visitatori del 2002.

Il relatore ha concluso il suo intervento dicendo che nell’elenco ancora mancano diocesi importanti come Reggio Calabria-Bova, Cosenza—Bisignano, San Marco Argentano, anche se per l’apertura della prima diocesi sono necessari il completamento di lavori per il superamento di alcune difficoltà organizzative, mentre per san Maro, Cosenza e Bisognano i tempi sembrano un po’ più lunghi.

Ha concluso i lavori supportata da una serie di immagini lo storico dell’Arte prof.ssa Lucia Lojacono ha trattato un suggestivo argomento, supportato da suggestive immagini, avente come tema “Itinerario della scultura rinascimentale nel territorio reggino”.

Sin dalla seconda metà del XV secolo si sviluppò in Sicilia un’ampia e ricca produzione scultorea, destata dalla massiccia importazione di marmi e di lavoratori della nobile materia, resi necessari dall’assenza in loco di professionalità specifiche: assieme ai marmi apuani giunsero nell’isola scultori, soprattutto lombardi e toscani, che si stabilirono nelle due città portuali più importanti, Palermo e Messina, ove aprirono botteghe, alle quali, ben presto, pervennero cospicui incarichi da ogni parte della regione e, a Messina, anche dalla vicina Calabria.

Nella città dello Stretto intorno al 1499 avvia la propria attività Antonello Gagini (1478-1536), il quale riceve numerose commissioni anche per chiese e conventi della Calabria: al 1504 risale un’Annunciazione ora nella chiesa di San Teodoro a Bagaladi, al 1508 un busto della Madonna con Bambino nella parrocchiale di Sinopoli Superiore e intorno agli stessi anni una Madonna degli Angeli ora nella chiesa di San Marco a Seminara.

Trasferitosi il Gagini a Palermo nel 1508, a Messina assunse il primato nell'arte della scultura il carrarese Giambattista Mazzolo: documentato sin dal 1513 per il Monumento funebre dell’arcivescovo Pietro Bellorado nella Cattedrale di Messina, nel 1524 riceve l’incarico per una Madonna con Bambino ed i Santi Pietro e Paolo, statue destinate al portale maggiore della stessa Cattedrale, ed entro il 1525, per il Monumento funebre di Eleonora Branciforte Aragona, da collocarsi a Lentini, nel convento di Santa Maria di Gesù, retto dai frati Minori Osservanti (l'opera è stata ricomposta nella Galleria di Palazzo Bellomo a Siracusa).

Il primo incarico al Mazzolo dalla Calabria risale al 1530 e riguarda un gruppodell'Annunciazione per una chiesa di Brognaturo; seguirono nel 1532 la commissione di una Madonna con Bambino destinata al villaggio di San Procopio, presso Sinopoli ed al 1533 quella per una pala marmorea raffigurante la Madonna col Bambino ed i Santi Antonio e Francesco da collocarsi nella chiesa del Ritiro a Cetraro.

Nello stesso 1533 si colloca la commissione di un San Basilio per il villaggio di Sant'Agata, nel territorio reggino, consegnato nel 1535: il Santo, attualmente nella chiesa di Gesù e Maria a Cataforio, è figura rigida e bloccata nell’impostazione; il volto, pur tradendo un accenno di realismo nel modellato, cede ai consueti modi convenzionali nel disporsi dei riccioli della barba; simmetria ed esasperato schematismo caratterizzano anche il disporsi delle pieghe del piviale.

Nel 1542 Mazzolo ricevette l'incarico per una Madonna con Bambino per il convento agostiniano di Santa Maria della Croce a Francavilla Angitola, ora nella chiesa del Carmine a Filadelfia.

Alle opere fin qui elencate, riferibili a Giambattista su base documentaria, altre se ne possono aggiungere in Calabria, e in particolare nel territorio reggino, per le quali la paternità del carrarese si può affermare per stringenti assonanze iconografiche e stilistiche con le prime.

Opera autografa di Giambattista è la Madonna con Bambino nella chiesa dell'Assunta o di Santa Maria di Loreto a Melicuccà: la statua poggia su uno scannello esagonale irregolare, sulle cui tre facce anteriori sono bassorilievi raffiguranti, da sinistra, l'Angelo Annunciante, la Madonna con Bambino e la Santa Casa di Loreto sorretta da Angeli e, infine, la Vergine Annunciata.

Reca il segno dell'arte del Mazzolo, sebbene espressa con fare corsivo, una Madonna con Bambino nella Parrocchiale dell'Assunta a Castellace datata al 1542; agli stessi anni risale la Madonna con Bambino nella chiesa di Santa Maria della Colomba a San Martino di Taurianova ascrivibile al Mazzolo così come la Madonna del Soccorso ora nella chiesa di San Biagio a Scido, ma proveniente dall’antica chiesa di Santa Maria del Soccorso, distrutta dal terremoto del 1783.

Il Mazzolo è documentato a Messina ancora nel 1550 per un intervento secondario nella decorazione di una Cappella della Cattedrale , per la quale tra 1552 e 1555 avrebbe lavorato il fiorentino Giovan Angelo Montorsoli (1507-1563), realizzandovi la statua di San Pietro.

Il rinnovamento della scultura in Sicilia, attardata su stanchi esiti di derivazione

gaginiana, si compie nella direzione del tardo-manierismo tosco-romano con l'arrivo a Messina nel 1547 del Montorsoli, frate servita allievo di Michelangelo, col quale aveva collaborato dal 1527 al 1533 alle Tombe medicee.

Unica opera documentata del Montorsoli in Calabria è la Madonna del Popolo nella Cattedrale di Tropea, datata al 1555: la statua rivela i tratti della bottega, convenzionale nel disporsi del panneggio, che ricorda analoghi partiti gaginiani, poco attenta alle proporzioni nella definizione del ridondante corpo del Bambino, priva di vitalità nei volti.

Espliciti connotati montorsoliani esprime in Calabria la Deposizione dalla croce nel transetto destro della chiesa di Santa Marina a Polistena, eseguita entro il 1586, nella quale ricerca di espressività ed indugio descrittivo sono espressi con sapiente e raffinata tecnica scultorea.

La complessa articolazione compositiva, la tensione drammatica espressa e talune analogie iconografiche e stilistiche con opere autografe dello scultore legittimano un’attribuzione al Montorsoli, al quale si devono l’invenzione e l’abbozzo complessivo della pala: ciononostante l’evidente disomogeneità formale dei rilievi mostra l’ampio intervento di un secondo scultore, probabilmente Martino Montanini, tra gli aiuti del maestro, che ne proseguirono l’opera dopo il 1557.

Altre opere il frate servita dovette realizzare per la Calabria, ma i documenti noti non ne danno esplicita conferma. Il fondamentale carattere michelangiolesco della sua arte risalta in numerose sculture probabilmente commissionate alla sua bottega ed eseguite da aiuti e seguaci, che ne diffusero gli esiti manieristici dopo il 1557: la complessità di legami esistenti tra scultori di ambito montorsoliano nella seconda metà del XVI secolo suggerisce cautela nell’esprimere attribuzioni che non siano documentate o fondate su inoppugnabili confronti stilistici e formali.

Ad Oppido Mamertina, nella chiesa di San Nicola extra moenia sull’altare maggiore sono collocate due statue raffiguranti San Pietro e San Paolo: in esse la tipologia dei volti, l’ampiezza e pastosità del modellato e l’enfasi delle pose esprimono espliciti riferimenti al Montorsoli, sebbene il linguaggio abbreviato degli aiuti le traduca in forme appesantite e, soprattutto nella resa delle mani, disattente alle proporzioni.

Studi recenti hanno poco credibilmente riconosciuto quale aiuto del Montorsoli nella Deposizione di Polistena e autore dei Santi Pietro e Paolo di Oppido il fiorentino Martino Montanini (1505-1563), la cui personalità artistica è ancora da chiarire data la scarsità di opere certe che possano costituire un valido elemento di confronto per ricostruirne il catalogo.

Allievo del frate servita, Montanini, dopo aver collaborato col maestro nell'esecuzione della Tomba di Andrea Doria nella chiesa di San Matteo a Genova, lo seguì a Messina nel 1547, ripartendone col Montorsoli nel 1557 per tornarvi l’anno successivo; accettato l'incarico di capomastro scultore del Duomo cittadino, lavorò a Messina sino al 1561, quando si trasferì a Firenze.

Unica opera documentata di Martino è la Santa Caterina d’Alessandria nella chiesa di San Francesco a Forza d’Agrò, consegnata nel 1559, la quale assume a modello la statua di Sant’Agata realizzata nel 1554 dal Montorsoli per la chiesa della Santa a Castroreale.

In Calabria un gruppo omogeneo di statue, databili al terzo quarto del XVI secolo, documenta il ripetersi e l’intrecciarsi di analoghi esiti formali e iconografici ascrivibili al medesimo filone artistico, che assume a prototipo la Sant’Agata montorsoliana: sebbene taluni studi abbiano ricondotto la paternità di tali opere, in particolare, al Montanini, in questa sede si preferisce per esse il riferimento ad “epigoni montorsoliani”.

Tra queste opere è la Madonna con Bambino (detta degli Uccellari) nella Basilica della Madonna dei Poveri a Seminara, databile tra il sesto ed il settimo decennio del XVI secolo; alla medesima temperie linguistica appartiene la Madonna con Bambino sull’altare maggiore della chiesa della Madonna della Candelora a Pentidattilo, infondatamente ritenuta opera di Giandomenico Mazzolo, ma priva al momento di paternità certa. La statua reca sul prospetto della base poligonale, a sinistra, lo stemma del donatore, il barone Demetrio Francoperta e l’iscrizione “IO DIMITRI / F(RAN)COP(ER)TA”, al centro la raffigurazione della cosiddetta Madonna della Provvidenza e, a destra, uno stemma gentilizio con le iniziali “D.M.”; sul listello inferiore è la data “1564”.

Nell’ambito degli scultori di stretto ambito montorsoliano, attivi a Messina nella seconda metà del XVI secolo Rinaldo Bonanno (1545 ca.-1590) si distingue quale interprete di una maniera personale, sia pure fedele agli esiti manieristici di derivazione montorsoliana.

Allievo di Martino Montanini, nella cui bottega è presente dal 1559 al 1561, è attivo ininterrottamente a Messina tra 1565 e 1578.

Il primo incarico documentato per la Calabria risale al 1574 e riguarda un fonte marmoreo da collocarsi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in un non identificato villaggio Catalani di Reggio Calabria.

Al 1582 risale la Madonna del Soccorso nella chiesa dell'Immacolata a Taurianova: l’opera, da ritenersi autografa del Bonanno, si distingue per l’alta qualità dell’intaglio e la complessa articolazione delle figure, che traducono il manierismo montorsoliano nei modi di un pittoricismo di gusto quasi barocco.

Analoghi esiti di intensa vitalità esprime la Maddalena marmorea conservata nella Basilica della Madonna dei Poveri a Seminara: la statua, nella quale risalta un’esuberanza plastica di derivazione montorsoliana, interpreta in chiave manieristica la Maddalena di Antonello Gagini per la chiesa di San Leoluca a Vibo Valentia.

Al Bonanno è concordemente riconosciuta la Madonna con Bambino nella Concattedrale di Santa Maria Isodia a Bova Superiore: busto marmoreo poggiante su uno scannello-tabernacolo, fu commissionato intorno al 1584 da mons. Marcello Franco, vescovo di Bova dal 1577 al 1586.

Nel 1587 Rinaldo Bonanno eseguì una Madonna con Bambino ora nella parrocchiale di San Nicola a Vito Inferiore: meno ardita della Madonna di Taurianova, l’immagine esprime posa classicamente composta e meticoloso indugio nella resa di alcuni particolari, quale, ad esempio, l’acconciatura della Vergine.

Nel 1588 il Bonanno riceve l’incarico per unaMadonna con Bambino destinata al casale reggino di Podargoni: la fattura corsiva e il mancato rispetto delle proporzioni denunciano l'ampio intervento di aiuti del Bonanno in un’opera legata a moduli gagineschi nell’impianto generale, con accenti montorsoliani, in

particolare nella definizione del Bambino.

Convivono nel Bonanno due aspetti scultorei distinti, l’uno di più sentita adesione alla maniera michelangiolesca filtrata dal Montorsoli, l’altro prossimo alla tradizione gaginiana: se il confondersi della linea stilistica in parte è imputabile all’intervento di aiuti, non meno importante fu la necessità di reiterare modelli forti di una consolidata tradizione devozionale.

Alla bottega di Rinaldo Bonanno si deve la Madonna con Bambino nella moderna parrocchiale di Santa Caterina a Bova Superiore; proveniente dall’antica chiesa dello Spirito Santo, la statua si eleva su uno scannello, sul cui prospetto sono raffigurati la Visitazione, l’Adorazione del Bambino e la Madonna con Bambino e anime purganti (detta Madonna della Misericordia).

Sul listello della breve base è un’iscrizione che ricorda l'arcivescovo reggino Gaspare Del Fosso (1560-1592) ed il vescovo di Bova Tolomeo Corsini (1587-1592), assieme a nomi di sacerdoti e cittadini bovesi.

Databile al 1590, l’immagine è prossima alla Madonna di Podargoni del 1588, della quale ripete, con lievi varianti, l’iconografia e la rigidità dell’impianto, il fine modellato ed il collo tornito della Vergine, le fattezze del Bambino, i cui riccioli sono accuratamente definiti, l’orlo del velo che le copre il capo, a pieghe piatte attorno al viso, l’analogo disporsi delle mani larghe e robuste della Vergine.

Alla medesima temperie stilistica è accostabile la Madonna con Bambino nella chiesa della Madonna delle Grazie a Sambatello, prossima per iconografia e stile all’analoga immagine firmata dal Bonanno per la chiesa di San Giorgio a Massa San Giorgio.

Aggiunge elementi al delinearsi del panorama scultoreo messinese della seconda metà del XVI secolo l’esame di opere nelle quali s’intrecciano echi e influenze al punto da suggerire il rinvio non ad un’univoca personalità artistica, bensì ad un filone culturale, espressione della forte contiguità stilistica esistente tra Martino Montanini e taluni suoi allievi.

Al riguardo, a Seminara nella chiesa di San Michele si conserva un interessante nucleo di marmi provenienti dalla chiesa di San Francesco d’Assisi, annessa al Convento dei Frati Minori Conventuali: una pala con l’Adorazione dei Magi e due bassorilievi raffiguranti San Pietro e San Paolo, che rivelano puntuali affinità con un pannello con la Trasfigurazione murato nella chiesa di San Marco.

Detti rilievi sono quanto rimane del complesso decorativo di due cappelle erette nella chiesa di San Francesco e dedicate, rispettivamente, all’Epifania ed alla Trasfigurazione di Gesù: la campagna di lavori, affidata intorno al 1551 alla bottega di Martino Montanini, dovette proseguire dopo la partenza del maestro, nel 1561, vedendo all’opera nella pala dell’Adorazione dei Magi, ora in San Michele, l’ancor giovane Rinaldo Bonanno, suo allievo.

Tra gli scultori della cerchia montorsoliana una forte contiguità stilistica si rileva tra Martino Montanini ed il suo allievo messinese Giuseppe Bottone (1539–1574 post).

Successo al maestro come capomastro del Duomo di Messina nel 1561, Bottone è documentato in Calabria sin dal 1560, anno in cui riceve l’incarico per un ciborio marmoreo da collocarsinella Cappella del SS. Sacramento a Drosi, attualmente nella locale chiesa di San Martino.

Il 13 dicembre 1568 a Giuseppe Bottone è commissionata una Madonna delle Grazie per l’omonima chiesa nel casale di Santo Stefano in Calabria, consegnata l’anno successivo: la statua è, probabilmente, identificabile con un’immagine marmorea documentata nella parrocchiale di Santo Stefano D’Aspromonte dal 1597 al 1909, ma attualmente dispersa.

Il documento del 1568 obbliga il Bottone a scolpire la statua per il paese di Santo Stefano «di la grandezza lavoro et perfettione con admegloranza di un'altra maginj quali questi tempi passati ha fatto a lo casali di sancta efimia»: l’atto consente, quindi, di riconoscere la paternità del messinese per la statua della Madonna con Bambino nella chiesa di Maria SS. delle Grazie a Sant'Eufemia d'Aspromonte, datata al 1568.

Nell’ultimo quarto del XVI secolo attestano il persistere in Calabria di moduli manieristici filtrati dal Montorsoli opere di notevole interesse, al momento destinate a rimanere senza una paternità certa: tra esse è la Madonna con Bambino lignea nella chiesa di Santa Maria di Loreto a Reggio Calabria, la quale assume a modello la Madonna del Popolo di Troppa.

Non si tratta di una stanca replica dell’opera montorsoliana, bensì di un’accurata e personale reinterpretazione della stessa, da riferire ad un non meglio identificato epigono dello scultore fiorentino, sensibile al rispetto delle proporzioni, sottile nella definizione dell’indagata anatomia del Bambino e attento nella resa equilibrata dell’insieme.

Nel Cinquecento in Calabria alle commissioni a botteghe messinesi equivalgono numerose presenze, che documentano il diffondersi, in particolare nell'area settentrionale della regione, di opere d’arte napoletana: la paternità di queste ultime non è facilmente riconoscibile data la complessa ricchezza del coevo panorama scultoreo partenopeo.

Tra gli scultori attivi a Napoli nella prima metà del XVI secolo è Gerolamo Santacroce (1502 ca.–1537) al quale si attribuisce l’altorilievo raffigurante la Madonna con Bambino nella chiesa del Rosario a Taurianova, datato tra la fine del terzo e l’inizio del quarto decennio del XVI secolo: il tondo è esemplare della predilezione espressa dalla scultura cinquecentesca.

All’ambito di Giovanni da Nola (1488–1558) sono riconducibili l’altare della Cappella Martucci, nella chiesa di San Domenico a Cosenza, una statua di San Giovanni Battista, nella chiesa di San Giorgio a Pizzo Calabro ed una di San Leo sull’altare maggiore del Santuario del Santo a Bova Superiore.

Sullo scannello della statua, da sinistra, sono lo stemma vescovile di monsignor Gaspare Del Fosso (1560-1592), San Leo guarisce uno storpio, la Madonna di Bova, San Leo guarisce un ammalato e lo stemma del vescovo Marcello Franco da Gerace (1577-1586).

Alla fine del Cinquecento opera a Napoli Pietro Bernini (1562–1629), esponente di una cultura prettamente manieristica, nella quale risalta la predilezione per l’elemento lineare usato in chiave pittorica e un’inclinazione al pittoricismo ed al taglio geometrico dei piani, in cui si sfaccetta la forma.

Lo scultore, padre di Gian Lorenzo, invia in Calabria gli esiti dei suoi esordi: in particolare, una Santa Caterina ed una Santa Lucia realizzate nel 1591 per il convento agostiniano di Santa Maria di Colloreto, ora nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Morano Calabro, due immagini marmoree di San Pietro e di San Paolo collocate nella stessa chiesa, una Santa Lucia per la chiesa dell’Immacolata a Polistena ed una Madonna Immacolata per la chiesa di San Leone a Saracena.

Tra gli scultori spagnoli residenti a Napoli, è documentato in Calabria Giambattista Ortega, al quale si deve la Pietà conservata nella chiesa di San Domenico a Taverna , ma proveniente dal distrutto Oratorio dei Nobili, scolpita intorno al 1603.

Nel 1608 lo scultore spagnolo è retribuito dalla principessa Maria Ruffo per l’«Immagine della Madonna tutta a rilievo de marmo», identificabile con la statua dell’Immacolata, collocata sino a qualche anno addietro nella facciata della chiesa dell’Immacolata a Scilla, ma successivamente trasferita all’interno, in controfacciata, e ricomposta con uno dei due Angeli che le fonti documentano, in origine, ai suoi lati, sull’altare maggiore.

Alle opere illustrate nell’ambito del presente intervento altre se ne potranno aggiungere al fine di chiarire la facies stilistica di scultori di ambito messinese o napoletano ancora non sufficientemente indagati, che per la Calabria realizzarono immagini divergenti, forse, dal finora noto percorso stilistico degli stessi: in particolare, occorre essere consapevoli che tra le numerose testimonianze marmoree figurative del Rinascimento conservate in Calabria si celano inediti esordi o trascurati ultimi esiti di scultori il cui percorso biografico e stilistico attende di essere ricostruito.

Di Marzo G., I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI. Memorie storiche e documenti, 2 voll., Tipografia del “Giornale di Sicilia” Palermo 1880-1883;

Saccone B., Rinaldo Bonanno scultore e architetto messinese, in “Commentari”, XI (1960), 2, pp. 113-138;

Kruft H.W., Antonello Gagini und seine Sohne, Bruckmann Munchen 1980;

Negri Arnoldi F., Scultura del Cinquecento in Italia Meridionale, Electa Napoli 1997;

Nostro C., Il patrimonio figurativo nella provincia di Reggio Calabria nel XVI secolo, in Sacre Visioni. Il patrimonio figurativo nella provincia di Reggio Calabria (XVI-XVIII secolo), Catalogo della mostra a cura di R. M. Cagliostro, C. Nostro e M.T. Sorrenti, De Luca Editore Roma 1999, pp.21-30;

Migliorato A., Tra Messina e Napoli. La scultura del Cinquecento in Calabria da Giovan Battista Mazzolo a Pietro Bernini, Società Messinese di Storia Patria Messina 2000;

Caglioti F., La scultura del Quattrocento e dei primi decenni del Cinquecento, in La Calabria nel Rinascimento, a cura di S. Valtieri, Gangemi Editore Roma 2002, pp. 977-1042;

L. Lojacono, La scultura del Cinquecento, in La Calabria nel Rinascimento, a cura di S. Valtieri, Gangemi Editore Roma 2002, pp. 1047 – 1094