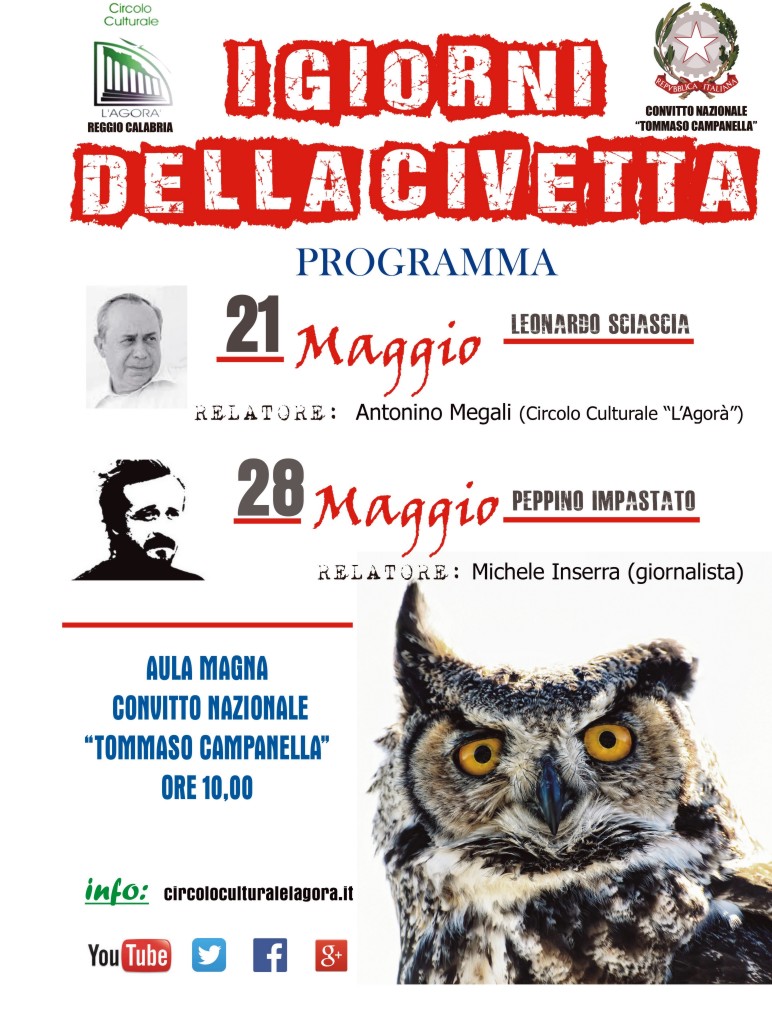

La prima conversazione inerente al programma "I giorni della civetta", organizzato dal Circolo Culturale “L'Agorà” in collaborazione con il Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, è stato quello che del romanzo che riecheggia al plurale “Il giorno della civetta”.

Ad introdurre i lavori è stata la vicepreside del Convitto, Marisa Bartolomeo che ha espresso parole di elogio per l'iniziativa, poi è stata la volta di Giovanni Aiello, presidente del sodalizio organizzatore che ha fatto visionare ai presenti alcuni videoclips sul tema e successivamente la parola è passata a Nino Megali, socio del Circolo Culturale “L'Agorà” che nel corso del suo intervento ha trattato la figura e l'impegno di Leonardo Sciascia e del suo romanzo dal quale venne tratto anche un film dal titolo omonimo.

“ Ha contraddetto e si è contraddetto “ - così esordisce il relatore Nino Megali. Questo l’auto-epitaffio che ha voluto fosse scritto sulla sua tomba. Dettato sia dalla consapevolezza della sua onestà intellettuale, sia dalla sua frequente intolleranza e indignazione. “Come a dire che sono stato vivo in mezzo a tante anime morte, a tanti che non contraddicevano e non si contraddicevano”. Narratore, saggista, diarista, suggeritore editoriale, provocatore intellettuale, teatrante, poeta, pubblicista, nasce a Recalmuto (Prov. Agrigento) nel 1921 e muore a Palermo nel 1989 per una forma rara di leucemia. Trascorse l’infanzia e l’adolescenza tra il luogo natio e Caltanissetta dove studiò all’Istituto magistrale per poi impiegarsi all’ammasso del grano nella stessa Recalmuto. Fu però la permanenza a Caltanissetta che gli permise di dedicarsi alla lettura, preferendo su tutte le pubblicazioni l’Omnibus di Leo Longanesi dal quale era venuta alla sua generazione “Una lezione di anticonformismo e di libertà, un antidoto alla noia, un’informazione alle cose d’Italia che veramente contavano e sulle cose del mondo di cui il Fascismo voleva che gli italiani non si occupassero” e poi autori americani come Steinbeck e Hemingway e ancora Manzoni, Hugo, Diderot, Voltaire, Borgese e Brancati. Esordisce in letteratura con le FAVOLE DELLA DITTATURA, che piacquero a Pasolini, per poi continuare a scrivere ininterrottamente fino alla morte. L’ultima sua opera, UNA STORIA SEMPLICE, esce nello stesso giorno del suo decesso. Sempre avendo come protagonista della sua attività la Sicilia, intesa come metafora della condizione umana, ma senza venir meno alla propria autonomia di pensiero prendendo ad esempio il razionalismo illuministico. Il suo modello era Voltaire (un Voltaire arabo- diceva-dato che io arabo sono: il mio cognome dovrebbe scriversi Xaxa). Un siciliano atipico, dunque tanto da confessare poi al suo amico scrittore Giorgio Soavi:” Caro Giorgio,quando penso a Guttuso, inglèse mi sento “.

Fu proprio Brancati a fargli venire l’idea di poter fare lo scrittore; idea, che si è innestata su una vera e propria mania scrittoria preesistente. In casa mia- racconta lo scrittore- si è sempre respirato un infinito rispetto per le cose della scrittura, un rispetto e una paura tipici del mondo contadino. Per il contadino, la scrittura non è forse per forza di cose inganno, impostura e falsificazione? Amo ricordare un indovinello che dice:” Bianca campagna, niura simenza, l’omu chi la fa sempre ci penza.(Bianca campagna,nera semenza, l’uomo che fa sempre la pensa). La” bianca campagna” è il foglio di carta, la”nera semenza” la scrittura, “l’uomo che la fa”chi scrive e che deve sempre star sul chi vive pensando a quel che scrive, a quel che ha scritto. Si tratta di un indovinello della mia regione il cui vero messaggio è in realtà questo: “ La scrittura è importante per chi sa farla, ancora di più per chi non la sa fare, non la sa vedere, non la sa leggere”. Come in tanti altri autori anche in Sciascia sono presenti due caratteristiche: un riferimento regionale dovuto al luogo di nascita e influenzato da una visione nazionale ed europea. Razionale e illuminista segue il cammino inverso dei suoi maestri che partendo dal mistero finivano alla scoperta della verità. Sciascia segue il cammino inverso: dalla verità andava verso il mistero, segno in lui della permanenza del pessimismo siciliano. Il nostro autore era interessato dalla letteratura gialla tanto da scrivere due saggi:La letteratura del giallo e Appunti sul giallo. Ma, diceva il colpevole non mi interessa, mi interessa invece studiare una situazione, un contesto. Il resto era un’impostura. Le soluzioni presentate dall’autore deludenti. Le punizioni sono rassicuranti ma mistificatorie. E sotto la categoria di “Giallo contestuale” si pone il romanzo breve che gli diede la fama,IL GIORNO DELLA CIVETTA, pubblicato nel 1961 da Einaudi. Una prima edizione più ampia risale al 1959, poi rivista secondo criteri esposti in una nota pubblicata a fine testo che così recita :”Scusate la lunghezza di questa lettera scriveva un francese (o una francese) del gran settecento poiché non ho avuto tempo di farla più corta. Ora io, per quanto riguarda l’osservanza di quella che è la buona regola di far corto anche un racconto, non posso dire mi sia mancato il tempo: ho impiegato addirittura un anno, da una estate all’altra, per fare più corto questo racconto; non intensamente, si capisce, ma in margine ad altri lavori e a ben altre preoccupazioni. Ma il risultato cui questo mio lavoro di cavare voleva aggiungere era rivolto più che a dare misura, essenzialità e ritmo al racconto, a parare le eventuali e possibili intolleranze di coloro che dalla mia rappresentazione potessero ritenersi, più o meno direttamente colpiti. Perché il Italia, si sa, non si può scherzare né coi santi né coi fanti: e figuriamoci se, invece di scherzare, si vuol fare sul serio. (…) Sostanzialmente, dalla prima alla seconda stesura, la linea del racconto è rimasta immutata; è scomparso qualche personaggio, qualche altro si è ritirato nell’anonimo, qualche sequenza è caduta. Può darsi il racconto ne abbia guadagnato…”Lo stesso autore ha rivelato di essersi ispirato all’omicidio di un sindacalista siciliano ucciso nel 1947 per ragioni politiche a Sciacca e di aver modellato la figura del protagonista capitano Bellodi su Renato Candida, comandante del Gruppo Carabinieri di Agrigento alla fine degli anni cinquanta.

Il libro è la trasposizione in letteratura della sua definizione di mafia: Una associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, e che si pone come elemento di mediazione tra la proprietà e il lavoro;mediazione, si capisce, parassitaria e imposta con mezzi di violenza. Per poi rilevare candidamente di non amare il libro :”Io ho cercato di capire perché una persona è mafiosa. In questo senso ho scritto un libro, e credo sia un libro dopotutto buono, sebbene a me non piaccia. Io, in un certo senso, quel libo lo detesto; ma credo di aver spiegato perché un individuo è mafioso”. (In realtà l’odio dell’autore verso il libro era nato quando seppe che i lettori simpatizzavano per il capomafia). Ora in breve la trama. In una città della Sicilia, S, un paese di mare in cui si venera un patrono con la faccia scura, Sciacca? viene inviato il capitano dei carabinieri Bellodi per indagare sull’omicidio di Salvatore Colasberna, uno dei soci di una cooperativa edilizia che ha rifiutato la protezione della mafia. Verranno poi uccisi anche un potatore Nicolosi e un confidente Calogero Dibella detto Parrineddu. Grazie a quest’ultimo Bellodi riesce a identificare gli assassini dei tre in Diego Marchia detto Zicchinetta e Rosario (Saro) Pizzuco e il mandante Mariano Arena. Quando il capitano arriva a ricostruire la meccanica del delitto, scoprendo esecutori e mandanti, si ritrova davanti don Mariano, boss della mafia che lo definisce un autentico “uomo”, riconoscendogli bravura e onestà . Il capitano poi prende un breve congedo per tornare a Parma. Qui leggerà sui giornali che tutta la sua ricostruzione del delitto è stata annullata da un alibi di ferro riconosciuto al principale indiziato. Vince così ancora una volta la rete di protezione dei mafiosi, sostenuta dalla classe politica e amministrativa. Ma Bellodi decide di tornare in Sicilia.

Vediamo ora di fare qualche considerazione sul romanzo. C’è sullo sfondo la differenza cultura tra Nord e Sud. Bellodi e il Procuratoe della Repubblica vengono dal Nord.” (l’inchiesta) In mano com’è a quei due polentoni, non la ferma nessuno”.I siciliani inoltre negano l’esistenza della mafia. “Noi due, siciliani, alla mafia non ci crediamo”, e un prelato :”Il siciliano che io sono, e l’uomo ragionevole che presumo di essere, si ribellano a questa ingiustizia verso la Sicilia”. Bellodi, fin dal suo apparire viene trattato con sufficienza perché:”I continentali sono gentili, ma non capiscono niente”, ci si augura che possa “ritornare a mangiare polenta “, oltre a definirlo”uno di quei settentrionali con la testa piena di pregiudizi, che appena scendono dalla nave traghetto cominciano a vedere mafia dovunque”.

Passiamo alla contrapposizione fra diritto e arbitrio. Bellodi ex partigiano azionista e servitore della Repubblica rappresenta la legge dello Stato e si trova a muoversi in un ambiente dove si crede “nell’assoluta irrazionalità della legge, ad ogni momento creata da chi comanda”, e dove il popolo e la democrazia vengono definite “belle invenzioni, cose inventate a tavolino”; lo Stato è una “entità di fatto realizzata dalla Forza” che “ impone le tasse , il servizio militare, la guerra ,il carabiniere”. Un punto di forza e di forte impatto del romanzo è il colloquio durante l’interrogatorio di don Mariano Arena da parte del capitano. Io dice don Mariano ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie : gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà…pochissimi gli Uomini i mezz’uomini pochi, ché mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini…e invece no, scende ancora più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi… e ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito… e infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre…lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo…”” anche lei “disse il capitano con una certa emozione.Qui è don Mariano che scende sul terreno di Bellodi, riconoscendogli la rinunzia “a mettere il piede sulla faccia di un uomo” e quindi essere ligio ai doveri dello Stato di diritto.

Veniamo ora allo stile e alla lingua del romanzo. Già dopo aver letto il manoscritto del Giorno della civetta, Italo Calvino scrive all’autore :” Sai fare qualcosa che nessuno sa fare in Italia: il racconto documentario, su di un problema, dando una compiuta informazione su questo problema, con vivezza visiva, finezza letteraria, abilità, scrittura sorvegliatissima, gusto saggistico quel tanto che ci vuole e non più, colore locale quel tanto che ci vuole e non più, inquadramento storico e nazionale e di tutto il mondo intorno che ti salva dal ristretto regionalismo, e un polso morale che non viene mai meno. Si legge d’un fiato. Verso la fine dove diventa quasi una nuda istruttoria un po’ perde vivezza. Ma questo suo esser dichiaratamente un”documentario” a me piace. Buono il finale parmigiano”.Esaminando il romanzo vediamo che fuori testo compare la dicitura tratta dall’Enrico VI di Shakespeare (come la civetta quando il giorno compare).

Parte conclusiva di una frase che citiamo più estesamente:” E chi non vuole combattere per tale speranza vada a casa e a letto e, se si alza, sia oggetto di scherno e di meraviglia come la civetta quando compare di giorno”. La pronunzia un personaggio che prima di venire giustiziato sostiene la necessità di combattere comunque per una speranza di vittoria se non si vuole essere scherniti. A proposito del linguaggio è lo stesso autore ad ammettere che nei suoi primi lavori c’è l’uso frequente di termini dialettali, ma poi da un libro all’altro, “il mio scrivere è diventato sempre più italiano : un fatto naturale, assolutamente involontario”.

Poche, nel romanzo, le espressioni di pura etimologia siciliana, ma non manca la citazione di parole regionali, ma entrate nell’uso: baciolemani, cassata, continentale, cosca, prescia; e poi troviamo ala per alito, guardianìa per protezione mafiosa, ingiuria per soprannome, schioppetta per fucile, panella per frittella di farina di ceci.Il verbo essere è spostato qualche volta alla fine della fase secondo l’uso tipico siciliano.

L’impegno civile di Sciascia si manifestò nella vita pubblica e politica del nostro Paese. Nel 1975 fu eletto come indipendente nelle liste del partito comunista alle elezioni comunali di Palermo; nel 1977 si schierò con coloro che si rifiutavano di fare i giudici popolari in un processo contro le brigate rosse; nel 1979 fu candidato alle elezioni politiche nelle liste del partito radicale ; nel 1983 lo vediamo sostenitore fin dall’inizio dell’innocenza di Enzo Tortora. Lasciò poi la politica attiva dopo il 1979 (non sono uno scrittore ingaggiato). Al centro di polemiche feroci si trovò dopo la posizione assunta durante il rapimento e la mote di Aldo Moro, condensata nella celebre frase né con lo Stato né con le Br. Non solo il Giorno Della Civetta, ma anche altri romanzi hanno la struttura del romanzo poliziesco. Pertanto non potevano non affascinare tanti registi. E lo stesso nostro autore guardò sempre al cinema come un fenomeno importante. Nel 1968 toccò al romanzo oggetto della nostra conversazione finire sullo schermo ad opera del regista Damiano Damiani con Franco Nero nella parte del capitano dei carabinieri. Poi venne il turno di A CIASCUNO IL SUO e TODO MODO di Elio Petri, CADAVERI ECCELLENTI tratto da IL CONTESTO per la regia di Francesco Rosi. Infine PORTE APERTE di Gianni Amelio.

Gli italiani non hanno mai amato Sciascia, o almeno non quanto l’hanno amato i francesi. Quasi tutte la opere sono state tradotte in francese e il libro sul caso Moro uscì addirittura in contemporanea in Francia e in Italia. Sciascia dal canto suo, amava la Francia per la cultura illuminista che ebbe tanta parte nella sua formazione in da quando a 14 anni scoprì Diderot. Muore, come abbiamo detto nel 1989 a Palermo per poi essere sepolto all’ingresso del cimitero di Recalmuto. Lo scrittore aveva chiesto un funerale religioso “il più semplice e sommesso possibile”. Interrogato sulla morte, in un’intervista, aveva ricordato Stendhal il quale come aveva previsto era morto per la strada. Sciascia prevedeva di morire nel sonno. Ma aggiungeva :”e vorrei invece morire da sveglio”. Nel Cavaliere e la morte una frase svela come vive la sua agonia:” ad un certo punto della vita non è la speranza l’ultima a morire, ma il morire è l’ultima speranza”. O forse avrebbe voluto morire come “Lu cani di don Miliu” il cane don don Emilio. Nella farmacia del paese si ritrovavano tutti e fra questi il più assiduo era don Emilio Messana col suo cane che restava fuori dalla porta e acciambellato si metteva a dormire. Questa immagine ripetuta per anni s’impresse negli occhi della gente. Così il cane morì e per giorni nessuno se ne accorse.

Ci piace concludere con quanto scrisse Indro Montanelli nello stenderne il necrologio:” Sciascia ci ha detto addio alla Sciascia : senza una parola. (…) Era siciliano fino al midollo; e, come tutti i siciliani veraci, combattuto fra l’amore della sua terra com’è e l’odio perché è com’è.(…) Una volta chiesi a un suo compaesano, che sicuramente se ne intendeva, come mai la mafia consentiva a Sciascia di continuare a denunziarne pubblicamente fatti e misfatti. Risposta: “Perché la mafia sa distinguere gli uomini di rispetto dai quacquaracquà . E Sciascia anche se nemico, sempre uomo di rispetto è”.

Quando lo disse a Sciascia, inarcò appena le sopracciglia e non pronunciò parola. Ma ebbi l’impressione che, sebbene quella definizione di “uomo di rispetto” si prestasse a qualche equivoco, ne restasse lusingato. (…) Due cose credo di aver capito bene di lui: la sua assoluta, direi irrefrenabile, libertà, e il coraggio della solitudine. Il vuoto che egli lascia come scrittore è certamente grande: nessuno saprà mai più darci gli “spaccati” di Sicilia che ci dava lui. Ma ancora più grande è il vuoto che lascia come uomo. Di rispetto o meno, e qualunque cosa voglia dire, in siciliano, questa parola.

21 maggio 2016

Sciascia e il Giorno Della Civetta di Paolo Squillacioti in Letteratura Italiana- Il secondo novecento- Le opere- Biblioteca di Repubblica- L’Espresso;

Claude Ambroise,Invito alla lettura di Sciascia,Mursia;

Opere di Leonardo Sciascia ,Bompiani;

La Sicilia come metafora, intervista di Marcelle Padovani,Mondadori 1979;

Corriere della Sera, il Giornale, La Stampa,21 novembre 1989.

la conferenza