Nelle settimane che hanno preceduto l'incontro sono apparsi alcuni servizi giornalistici, sulla stampa locale, secondo i quali si sarebbe fatto troppo silenzio sul decennio francese in Calabria e nella fattispecie sulla resistenza nei confronti dei napoleonidi.

La cosa che rincuora il nostro sodalizio culturale è il ricordo che sin dal lontano 1995 a Reggio, nella parte più meridionale della Penisola, esso ha organizzato, analizzando entrambi le parti (napoleonidi ed angloborboni), numerosi incontri culturali sull'argomento: si ricorda, in particolare un convegno sul tema "Reggio nel periodo borbonico", datato 1996.

L'odierno incontro vuole rievocare, attraverso la lettura di interessanti documenti storici, l'entrata nella provincia reggina di Giuseppe, fratello maggiore dell'Imperatore Bonaparte.

Nella parte iniziale della giornata di studi è stata evidenziato l'importanza e la rilevanza storica dell'appuntamento organizzato dal sodalizio reggino e gli influssi che il decennio francese ha avuto nel Meridione.

«Il brigantaggio - afferma Zangari- ha avuto due fasi storiche che hanno caratterizzato il periodo relativo ai napoleonidi e poi quello successivo alla fine della seconda restaurazione borbonica, con occasione dell'unità d'Italia» .

Il relatore ha fatto un breve excursus sul termine "BRIGANTE" che secondo lo stesso venne adottato durante l'amministrazione francese per indicare quegli individui,sovvenzionati logisticamente dagli "esiliati" borbonici e dagli inglesi per contrastare il loro operato .

Sfogliando idealmente le pagine di un qualsiasi dizionario della lingua italiana, alla voce brigantaggio troviamo la seguente definizione "

L'insieme delle azioni delittuose (contro le proprietà private e le persone) compiute da bande di briganti, a mano armata".

L'analisi deve ricadere anche sui fuoriusciti, gli ex-galeotti, combattuti in precedenza dall'amministrazione borbonica e poi improvvisamente al servizio di quella stessa casata che combatteva il nuovo e quella ventata di idee progettuali che venivano d'oltralpe.

Lo stesso metodo, era stato adottato in precedenza per i fatti della Repubblica napoletana: infatti nel 1799 i "lazzari" meridionali si erano contraddistinti per le loro zioni "militari" costituite da saccheggi durante il percorso dell'Armata della Santa Fede del Cardinale Ruffo, che dall'estremità della penisola portava alla Capitale.

Orlando Sorgonà ha trattato il tema su “Il brigantaggio in Calabria ai tempi del generale Manhes” analizzando, durante il suo intervento, anche gli aspetti socio-antropoligici del fenomeno brigantesco in Calabria e parlando anche di alcuni episodi verificatisi prima del periodo del generale Carlo Antonio Manhes.

Sorgonà ha riferito ai presenti che «..per molto tempo la storiografia liberale italiana non ha voluto, per tema forse di apparire filoborbonica ed antiliberale, considerare conquistatori i francesi scesi in Italia Meridionale con il proposito di porre un nuovo sovrano sul trono di Napoli. Troppe volte la storiografia ufficiale ha presentato come brigantaggio comune la lotta iniziata per scuotere il giogo straniero e restituire al paese il suo legittimo sovrano... »

Tra i personaggi che troviamo in azione nel Meridione d'Italia tra il 1799, periodo della Rivoluzione partenopea e la seconda entrata nel Regno delle Due Sicilie da parte dell'esercito francese - il cosiddetto "decennio" (1806-1815) - , troviamo la figura carismatica di Frà ìDiavolo, alias Michele Pezza (Itri, Latina, 1771 ì Napoli 1806).

Tanta era l'ammirazione che tale figura riscuoteva nel ceto popolare che al famoso brigante gli vennero inneggiate alcune ballate tra cui quella del periodo del 1799: «...è venuto Fra Diavolo, ha portato i cannoncini pe' ammazzà i giacobini. Ferdinando è il nostro re...».

Il relatore ha anche fatto un accenno alla vita di Michele Pezza che si arruolò nell'esercito borbonico, anche se reo di due omicidi, nel 1799, contrapponendosi all'esercito francese.

Venne nominato colonnello dal sovrano Ferdinando IV e le sue azioni militari si estesero in Calabria, Abruzzo e Campania; venne catturato durante uno scontro armato con le truppe guidate dal generale transalpino J. Hugo nel territorio del Sannio e poi impiccato nel 1806 a Napoli.

Nel periodo in cui vive lo scrittore Misasi, il fenomeno del brigantaggio è ormai quasi del tutto spento;tuttavia è ancora vivo il ricordo di briganti generosi coi deboli e crudeli coi potenti, di briganti che vendicano il popolo oppresso, che impongono ai signori un’equa ripartizione del suolo e dei prodotti della terra.

Nel libro intitolato “Il gran bosco d’Italia”,opera in cui l’autore calabrese sintetizza tute le osservazioni sulla Sila e il brigantaggio già espresse nelle novelle e nei romanzi, è messo in luce quel clima di attese e di speranze che accompagnò il brigantaggio.

L’autore, già nella prima giovinezza, era stato vivamente impressionato dal brigantaggio. Egli trae la materia dei suoi racconti dalle leggende narrategli e dalla lettura degli atti processuali osservati negli archivi del tribunale di Catanzaro.

Il brigantaggio aveva influito sulla sensibilità del Misasi ragazzo. Egli ricorda: “O dolci tempi della mia adolescenza, dolci serate trascorse a sentir la zia Nicolanna, una vegliarda che ricordava i Francesi e la guerra al coltello combattuta per dieci anni nelle nostre montagne, narrar le audaci imprese brigantesche, le storie truci e insieme pietose che poi dopo molti anni germogliarono nelle mie novelle e nei miei romanzi, poveri d’arte, ma non di sentimento armonioso per la mia povera terra che volli far conoscere nelle sue miserie, nei suoi vizi, nelle sue colpe, ma anche nelle sue virtù, nelle sue sventure, nei suoi eroismi”.

In un documento che si trova presso la biblioteca comunale di Palmi vi è la taglia fissata sul capo di ben 895 “briganti in campagna”, una lunga lista di ricercati, che evidenzia in modo alquanto preciso la variegata mappatura della ribellione nel territorio in un triste tempo, nel quale i calabresi si scannavano tra di loro per sostenere, a seconda delle posizioni, i francesi o i Borboni e la ferocia non doveva aver conosciuto limiti di sorta.

Per i 42 più pericolosi era previsto un premio di 500 ducati, ma se ad eseguire l’operazione è “un brigante di campagna”, questi, oltre alla taglia, è meritevole del perdono per le sue malefatte.

Il primo posto nella lista è attribuito a Francesco Ariganello Ceronte di Serra, Manhès - come disse nel suo ordine del giorno di Monteleone - volle agire di un tratto, colpendo la causa stessa del male: volle prendere i briganti per fame. Sotto pena di morte fuvietato a chiunque di fornire loro viveri: e la disposizione fu applicata senza pietà.

Significava colpire al cuore il male, poiché dopo la caduta delle nevi non era possibile ai briganti durare senza avere i viveri dai borghi.

Ordinò che ciascun comune denunciasse i briganti; armò i terrazzieri dividendoli in schiere; da alcuni fece ritirare il bestiame agli agricoltori dei borghi più grandi, che erano poi guardati a vista da truppe regolari; da altri fece sospendere tutti i lavori campestri; e dichiarò la pena di morte verso tutti coloro che nelle campagne nascondevano dei viveri; tolse così ai malfattori ogni assistenza o connivenza da parte dei proprietari e dei contadini.

Nello stesso anno hanno inizio in Calabria le prime avvisaglie di rivolta anti-francese ed Orlando Sorgonà inizia il suo resoconto con i fatti di Soveria Mannelli, quando Carmine Caligiuri insorse con la sua banda contro le truppe napoleoniche, tra il 22 ed il 25 marzo del 1806.

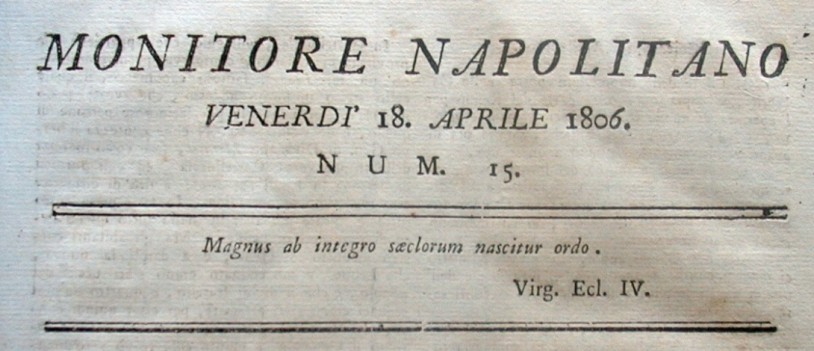

A tal proposito narra il Monitore Napoletano nell'edizione di venerdì 18 aprile 1806 numero 15 ebbe così a riportare: Cosenza 12 aprile 1806: «…L’insurrezione di Soveria, che avea per qualche momento turbata la quiete di una porzione della provincia di Cosenza, è interamente finita.. Gl’insurgenti parte sono stati uccisi, parte sbandati. Questi sono andati a rintanarsi nelle caverne, e ne’ boschi, donde scappar più non potranno, essendo circondati da truppe francesi, e da numerose pattuglie di cittadini, che montano al numero 1200. Soveria e Confluenti, centro dell’insurrezione, - si tiene a precisare nel giornale governativo - sono state divorate dal fuoco. Atterriti da questi esempi gli altri paesi, che avevano mostrato qualche pendenza alla novità, hanno mandato in folla deputazioni ad implorare perdono da Generali. Il commercio, che era stato interrotto tra le Calabrie, si è riaperto: il capo-massa Vitale, e il famoso Gio:Battista di Michele sono in balia della giustizia. Tutto è oramai tranquillo…»

Nel giugno del 1806 insorgono Cotronei, Savelli , Cerenza, cui seguono Longobucco, Corigliano ed altri centri della Sila ma anche in altre aree che molte volte venivano finanziate dai fuori usciti borbone e le azioni di guerriglia venivano supportate logisticamente dal generale inglese Stuart che raggiunto il suo scopo l'alto graduato albionico lasciando i calabresi insorti al loro destino, si ritirò in Sicilia.

Altri episodi in chiave antinapoleonica si verificano a Verbicaro , cui fa seguito uno sbarco inglese a Scalea nella notte tra il 23 e il 24 maggio e, nei primi giorni di giugno, l'attacco inglese alla marina di Cetraro e la spedizione di una banda di duecento in direzione di Crotone.

In questo arco di tempo vengono pubblicati numerosi proclami da parte di Ferdinando IV che esorta i calabresi ad unirsi con gli inglesi contro i francesi ma questo non ebbe lo stesso enorme seguito di adesioni come si verificò con l'Armata sanfedista del cardinale Ruffo per i fatti del 1799, forse dovuto anche alle tante promesse non mantenute.

Nonostante ciò la lotta fu alquanto cruenta con diversi fatti militari, come lo sbarco inglese nel golfo di Sant'Eufemia e la sconfitta subita il 4 luglio a Maida dal generale Reynier.

Le notizie della sconfitta di Maida innescarono nella popolazione nuovi input, anche grazie al "supporto" del clero e degli anglo-borbonici, ma anche all'esito delle azioni logistiche dei vari Genialitz, del colonnello Carbone, Gualtieri e di altri capi-massa che fomentarono i loro odio contro i militari napoleonici cui seguirono numerose rappresaglie e vendette.

Si verificarono diversi capovolgimenti di fronte con i centri abitati che venivano persi e successivamente riconquistati dalle opposte fazioni: il 9 luglio i francesi lasciano Cosenza per stabilire il quartiere generale a Rossano, per poi riconquistare Cosenza il 14 agosto, guidati dal generale Massena.

Altri focolai anti-francesi si ebbero a Pedace, Longobardi, Fiumefreddo, Amantea che dopo un assedio di alcuni mesi, dal 27 settembre 1806, capitolò alcuni mesi dopo, il 7 febbraio del 1807.

La città tirrenica cosentina rappresenta un caso interessante non soltanto dal punto di vista storico ma anche per quanto riguarda quello emotivo; infatti nonostante la capitolazione di molti centri abitati che erano prettamente per una serie di motivi in chiara chiave anti-francese, gli irriducibili si concentrarono ad Amantea.

Nella cittadina tirrenica cosentina si riversano quindi sia i resti dell’esercito borbonico che diversi briganti tra cui Fra Diavolo, il capitano Necco di Scalea, il Francatrippa, Panedigrano, il frate francescano di Amantea, tale Michele Ala e naturalmente diversi capi massa De Michele di Longobardi e Raffaele Falsetti di Lago, detto "Centanni".

Dopo il lungo assedio di circa due mesi, effettuato da parte di ingenti e ben equipaggiate forze napoleoniche, guidate dal Amantea, quindi ha rappresentato un esempio di eroismo in chiave anti francese.

Il 27 settembre del 1810, visti i numerosi ed incresciosi fenomeni relativi al brigantaggio, venne deliberato un Decreto, atto a contrastare tale fenomeno, da parte del Re di Napoli Gioacchino Murat, a seguito dei numerosi ed accorati appelli da parte dei Comuni interessati da tali eventi.

A tal fine venne indicata come figura esecutrice quella del generale Carlo Antonio Manhès che già si era distinto per il suo operato nelle zone del Cilento e nelle lande degli Abruzzi.

In quel di Monteleone il Manhès, in data 9 ottobre dello stesso anno, pubblicò un bando nel quale:

“La lista dei banditi sarà pubblicata in ogni Comune. È ordinato ai cittadini di ucciderli o di prenderli; Ogni uomo in stato di portar le armi deve accorrere al servizio del governo; Chiunque avrà tenuto corrispondenza coi briganti, o avrà somministrato loro cosa qualunque, quando pure ci fosse avvenuto tra marito e moglie, tra padre e figlio, sarà punito di morte; I padri ed i fratelli dei briganti sono obbligati di correre in armi contro i loro figli ed i loro fratelli; I bestiami saranno trasportati in luoghi ove saranno custoditi; I lavori della campagna sono permessi, se i lavoratori non portano seco loro quello che è assolutamente necessario per il loro mantenimento di un giorno; Gendarmi e soldati saranno situati nei luoghi infetti dal brigantaggio non già per perseguitare i briganti, ma per vigilare acciò i cittadini adempiano esattamente le loro obbligazioni. E ciò avrò luogo il giorno in cui per tutta la Calabria da Rotonda a Reggio comincerà la caccia dei briganti.”

Come si può evincere dal dettato dei sette articoli vi è un percorso molto restrittivo in tal senso, non dovuto alla prepotenza degli “invasori” , come gli storici di regime ci hanno tramandato dal loro angusto angolo visuale, ma bensì nei confronti dei mandatari di coloro che erano restii alle innovazioni sociali ed amministrative.

Il Re di Napoli Murat cercò di applicare un metodo morbido e permissivo nei confronti di chi non gradiva il “nuovo” ma visto che tale attitudine non riusciva ad ottenere i risultati previsti, venne attuato un duro metodo per debellare il dilagante fenomeno del brigantaggio che lo storico Umberto Caldora così riporta «… il generale Manhès ha eliminato verso la fine del famigerato decennio ben 470 briganti, catturandoli ed impiccandoli malgrado la promessa di condono… ».

Tra i tanti briganti e capi massa che si distinsero durante il triste Decennio, oltre ai vari Parafante, Ronca,Orlando vi erano anche due abati di Rosarno: Gaetano De Paola e Francesco Candidone. In seguito alla sanguinosa battaglia di S. Eufemia De Paola “prese e alzò bandiera napoletana con grande solennizzazione” esortando la popolazione della Piana a prendere le armi contro i francesi e a difendere il re Ferdinando IV di Borbone che aveva dovuto rifugiarsi in Sicilia.

Il prete De Paola riesce, con la sua ardente parola, a radunare circa 235 uomini e condurli ad espugnare il castello di Scilla, ritenuto, assieme a quello di Reggio e Crotone, uno dei punti più strategici della Calabria e, perciò, occupato in quell’anno da una guarnigione francese del generale Reynier, che costantemente sorvegliava lo Stretto di Messina per sbarrare il passo alle navi inglesi giunte in aiuto della monarchia borbonica.

Durante l’assedio alla fortezza, il sacerdote rosarnese rimase ferito alla fronte, ad una mano e ad una coscia per cui ritenne opportuno ritirarsi nella sua Rosarno, dove trovò pieno appoggio, per essere curato.

Ma incalzato dalle spie francesi, don Gaetano De Paola fu costretto a fuggire di notte e a rifugiarsi a Messina, aspettando momenti migliori per contribuire con la sua azione alla restaurazione borbonica.

La lotta fu abbastanza cruenta tra le truppe regolari francesi e gli irregolari tra i quali i numerosi capi-massa sparsi sul territorio calabresi ed i molti nomi eccellenti tra i quali Francesco Mosca o (Moscato), detto il Bizzarro, il Parafanti, il Benincasa, tutti operanti nella Calabria Ulteriore tra le attuali province di Reggio e Vibo Valentia, ma anche di "Re Coremme", di "Ciccilla", di "Pietro Monaco", "Franca trippa" e "Friddizza", "Cipulla", "Pane di grano" e di altri che operavano nel resto della regione.

Il relatore Orlando Sorgonà ha posto la sua attenzione sulla figura di Francesco Mosca o Moscato detto il "Bizzarro" o "Vizzarro" proprio per la sua indole aggressiva ed originario di Vazzano, secondo alcuni, mentre per altri di Filogaso, entrambi centri del Vibonese."'U Vizzarro" era all'epoca garzone della casa baronale De Santis e successivamente passò nelle file del brigantaggio, in quanto si rese reo di alcuni omicidi per quali venne incarcerato ma successivamente ne uscì in seguito ad una amnistia generale voluta da Ferdinando IV, il quale si servì di tale manovalanza per combattere per combattere i francesi.

Sulla ferocia delle azioni del Vizzarru si raccontano diversi episodi. Come quando usava dare in pasto ai suoi cani, ufficiali francesi, trucidati barbaramente, abituando in questo modo i mastini a dare la caccia agli uomini.

A riguardo tale figura il relatore nel corso del suo intervento dichiara che «Talvolta uccideva anche senza motivo, come quella volta che sparò ad uno della sua stessa banda per provare l’efficacia della polvere, che come si vantava, i suoi amici inglesi gli avevano mandato.»

Il 29 giugno del 1808 si ebbe una sorta di summit nella zona boschiva della Lacina alla quale parteciparono diverse centinaia di personaggi del periodo, noti tra l'altro alle forze dell'ordine sia della precedente che dell'attuale amministrazione e da un rapporto del periodo si evince che "... fu formato con altri capi briganti un Corpo di cinquecento assassini e complotta(rono) dare scacco a Satriano ...".

Tali organizzazioni erano strutturate in gruppi di persone che variavano numericamente dalle 20 alle 50 unità che dandosi alla macchia nelle zone boschive successivamente ne uscivano per effettuare delle incursioni nei diversi centri abitati del territorio, rivendicandone, con tale operato, la matrice politica.

Non vi fu soltanto l'azione atta al perseguimento fisico dei briganti ma anche quello relativo alla confisca dei beni, azione scaturita dall'emanazione di leggi eccezionali atte a colpire le proprietà dei briganti o della loro parentela, tramite l'azione della confisca dei beni dei "fuorgiudicati" e distribuirli a quelle popolazione che avevano subito dei danni.

La resistenza antifrancese fu lunga, accanita e feroce, ma alla fine gli invasori riuscirono, con altrettanta ferocia, ad avere ragione dei “briganti.” Uno degli ultimi fatti di sangue che si verificò a Caccuri in quel periodo fu l’agguato al capitano Pier Maria Scigliano di San Giovanni in Fiore, punito, evidentemente, per i suoi trascorsi al servizio dei Francesi e per aver arrestato o ucciso numerosi briganti.

Il capitano Scigliano fu assassinato la mattina del 18 ottobre del 1812 in località Cimitella, nei pressi del vecchio ponte delle Monache, mentre si recava a Bordò per eseguire alcuni lavori nella vigna del generale Manhès.

La dura azione svolta da Carlo Antonio Manhès fu tale che nel breve arco di tempo di circa un anno aveva ottenuto la presentazione spontanea di migliaia di soggetti atti al brigantaggio e nel contempo l’esecuzione di numerose condanne a morte.

Per i servizi resi dal Manhès, il sovrano Murat in data 28 febbraio 1812 lo nominò primo ispettore della gendarmeria del Regno.

Dal punto di vista dei risultati immediati, l’opera di Manhès ebbe pieno successo, essendo egli riuscito in pochi mesi e senza impiego di grosse forze militari in un compito che per anni un intero esercito di occupazione non era riuscito ad assolvere.

Un taglio netto era stato operato ed il grande brigantaggio politico estirpato.

Negli anni successivi, con l’affievolirsi della violenza persecutrici e col sopravvenire di una nuova crisi internazionale- da cui, alla fine, il regime murattiano sarebbe stato travolto- il malcontento ed il fermento popolari per la difficile situazione economica e per la gravosa e odiata coscrizione militare si espressero in un diffuso e virulento banditismo comune, ad opera soprattutto di refrattari e disertori, ma il grande brigantaggio politico non risorse. Era questa una indubbia riprova, oltre che del successo della repressione di Manhes, del rafforzamento dell’egemonia della borghesia nelle campagne grazie alle grandi riforme del decennio.

Il brigantaggio calabrese nel Decennio fu la risultante di un complesso di cause non sempre generalizzabili poichè molto incidevano nelle motivazioni le situazioni locali.

Alla sua origine furono, fondamentalmente, le irrisolte questioni politiche, sociali ed economiche che agitavano il regno nella fase di transizione dall’ancien regime al nuovo sistema.

La repressione murattiana riuscì a sopprimerlo fisicamente ma non potè sradicarlo definitivamente perché irrisolte rimasero le questioni che ne erano state all’origine.

Gianni Aiello prima di trattare l'argomento relativo a "L’entrata di Giuseppe Bonaparte nella provincia reggina”, si ricollega a quanto descritto dal precedente relatore ed in particolare alla figura del generale Manhes, affermando con documenti alla mano che l'alto graduato francese non era poi tale come descritto da alcuni storici di regime ma il contrario, avendo salvato la vita ad alcuni religiosi, come testimoniato da alcuni documenti proiettati durante la manifestazione culturale.

Il 17 marzo del 1805 Napoleone si proclama Re di d'Italia ed il 26 maggio dello stesso anno riceve l'incoronazione nella cattedrale di Milano.

L'8 ottobre dello stesso anno Ferdinando di Borbone mentre firma il trattato di pace con Napoleone contemporaneamente invita gli alleati del Regno di Napoli a considerare nullo tale patto e ne sollecita l'intervento armato per il liberare il suo Regno in mano francese; infatti il 19 novembre di registra lo sbarco a Napoli degli anglo-russi ma tale azione non ebbe gli esiti sperati.

Il 26 dicembre Francia ed Austria firmano la pace di Presburgo e successivamente l'Imperatore Napoleone Bonaparte dichiara decaduta l'amministrazione borbonica nel Regno di Napoli.

L'anno successivo, il 3 gennaio Napoleone nomina il fratello Giuseppe suo luogotenente e comandante supremo dell'esercito del Regno di Napoli.

Il 14 febbraio del 1806 l'esercito francese, guidato dal maresciallo Massena e composto da un nutrito esercito munito da diversi pezzi di artiglieria, entra in Napoli dopo la data del 21 settembre dell'anno precedente in seguito al trattato firmato tra l'ambasciatore Del Gallo ed il ministro transalpino Talleyrand, i napoleonici erano entrati in Napoli anche durante i fatti relativi della Repubblica Napoletana del 1799.

Il 15 febbraio Giuseppe Bonaparte fa il suo ingresso nella capitale del Regno e, successivamente, il suo obiettivo primario rimane quello di incalzare senza dare respiro all'esercito borbonico che prendeva la via della ritirata verso il Sud del Meridione, nei territori lucani e calabresi.

In Calabria, diecimila Francesi, comandati dal generale Reynier, dopo aver surclassato a Campestrino i borbonici si ripetono in un'altra vittoriosa battaglia in quel di Lagonegro, il 6 marzo, sulle milizie guidate dal colonnello Sciarpa.

A Campotenese, il 9 maggio, in uno scenario meteorologico alquanto inconsueto sconfiggono durante una bufera di neve i 14.000 napoletani, rimasti fedeli al generale Damas ed ai principi reali Francesco e Leopoldo.

Da questo momento inizia l'operazione relativa all'entrata in territorio calabrese e l'azione logistica del generale Reynier durò appena ventinove giorni. In appena quattro settimane si risolse la campagna di Calabria anche se inframezzata dalla rivolta in chiave antifrancese come descritto dal precedente relatore.

«L'entrata in Calabria di Giuseppe Bonaparte - sottolinea Gianni Aiello - è salutata ovunque con grande esultanza da parte di quelle popolazioni che avevano subito diversi soprusi ed abusi dalle precedenti amministrazioni, come naturalmente si può evincere sin dalla sua entrata in Cosenza e come pubblicato sul numero 15 del Monitore Napoletano di venerdì 18 aprile 1806,così come riportato: Napoli 18 aprile 1806: "Nel viaggio di S.A.I. i Calabresi hanno osservato con meraviglia, essere stata questa la prima volta, che un Principe destinato a governarli, siasi degnato di andare a vederli d’appresso, e ad informarsi de’ loro bisogni. Per l’addietro non hanno mai conosciuto altrimementi, che di nome, i loro sovrani. Questa idea ha destato in essi un entusiasmo sì vivo, che han fatto a gara per dimostrare a S.A.I. l’energia de’ loro sentimenti, e la sincera lor gratitudine…" »

Fatta questa premessa il Presidente del sodalizio organizzatore ha tratteggiato la figura di Giuseppe Bonaparte, fratello maggiore di Napoleone.

Egli era nato a Corte, Corsica, il7 gennaio 1768 e sposò Julie Clary, figlia di un commerciante di Marsiglia, nel 1794 a Corte, Corsica.

Dal questo matrimonio nacquero tre figlie, di cui solo due sopravvissero: Zenaida e Carlotta.

Studiò legge a Pisa e nel 1796 prese parte con l’imperatore Napoleone alla I Campagna d’Italia e combatté nelle guerre napoleoniche rappresentando il fratello in tutte le conferenze di pace e nei cento giorni che seguirono l'esito finale di Waterloo. Morì a Firenze il 28 luglio1844 .

Nel 1806 fu nominato da questi re di Napoli e due anni dopo re di Spagna ma, sconfitto nella guerra peninsulare, dovette lasciare il trono ai Borbone. Fu ancora accanto a Napoleone durante i Cento giorni e, dopo la sconfitta di Waterloo, riparò negli Stati Uniti, stabilendosi infine in Italia. Dal 1806 al 1808, Giuseppe Bonaparte governò il Regno di Napoli in nome di suo fratello mentral suo posto subentrò a Napoli Gioacchino Murat, cognato di Napoleone per averne sposato la sorella Carolina.

Dopo tale resoconto storico relativo alla figura di Giuseppe Bonaparte, Gianni Aiello passa al tema centrale della sua relazione e cioè "L’entrata di Giuseppe Bonaparte nella provincia reggina”, descrivendo con documenti in suo possesso ed attraverso l'ausilio di interessanti immagini, il percorso del fratello maggiore dell'Imperatore Napoleone.

Il 17 aprile il Principe Giuseppe parte da Palmi in mattinata salutato dall’entusiasmo della popolazione, del clero e dalle autorità locali e mentre si trova a Bagnara, viene raggiunto da un corriere che gli consegna un decreto imperiale (promulgato a Parigi il 30 marzo) che lo proclama Re di Napoli.

Giunto a Scilla, dove sosta per alcune ore, visita la Chiesa maggiore, dove viene officiata una messa in suo onore, poi visita il castello ed alcune postazioni militari, in serata parte alla volta di Reggio, dove, dopo la tappa di Gallico, giunge nel pomeriggio del giorno successivo.

L’intera città è addobbata a festa con le finestre dei palazzi adornate da fiori ed arazzi: “S.M. è stata condotta alla Chiesa Metropolitana e quindi al Palazzo, dove è stato servito dalla guardia nobile a piedi unitasi alla guardia a cavallo, e da dodici paggi delle più insigni famiglie, leggiadramente vestiti . S.M. ha dato udienza a differenti Magistrati, ed ai principali abitanti del paese egualmente che alle molte deputazioni delle altre Città, e villaggi. La sera vi è stata grandissima illuminazione, fuochi d’artifizio, e serenate date fino a notte avanzata sopra un palco espressamente costruito in faccia al Palazzo …”.

Il 20 aprile parte dalla Città dello Stretto per dirigersi successivamente nella fascia jonica reggina , visitando i centri di Brancaleone (20 aprile), Monasterace (22 aprile), il 25 aprile la popolazione di Mammola accolse Giuseppe Bonaparte e durante il suo passaggio gli abitanti indossavano sul capo delle corone di spine e si battevano il petto con pietre rotonde: questo è un dato storico-antropologico importante, in quanto notizie relative all’esistenza di confraternite dei “battentes” o “fustigantes” nella provincia reggina se ne hanno soltanto qualche secolo prima.

Infatti ciò si può evincere dalla lettura de “La pietà popolare in Calabria” di M. Pretto che parla dell’esistenza presso la Chiesa di S.Gregorio di Gerace,ed anche di altre confraternite di battenti presso Roccella Jonica.

Il 28 aprile Giuseppe Bonaparte visitò Gerace ed ebbe un incontro con l’Arciprete della diocesi.

Tra i documenti commentati da Gianni Aiello hanno avuto un notevole interesse storico quelli relativi alla data del 15 febbraio 1806 dal Quartier Generale di Napoli , firmato Giuseppe Bonaparte, quando “Ordina che tutte le Autorità civili, giudiziarie, ed amministrative, che sono presentemente in attività nel Regno di Napoli continueranno ad esercitare le loro funzioni

Ma anche quello del 23 maggio 1806 relativo alla celebrazione di una messa nella Chiesa del Santissimo Rosario di Ortì Superiore ed officiata dal curato del paese Sebastiano Roscitano “… nel giorno di Sabato Santi si fece la pubblica pregherai nominatam: a favore dell’Augustissimo Imperatore di Francia , che Dio sempre lo feliciti per il bene universale…”

Il relatore nel corso del suo intervento ha tratteggiato come i viaggiatori del periodo descrivevano la provincia reggina, come il comandante d’artiglieria Paul Luois Courier “… siamo in fondo allo stivale, nel più bel paese del mondo … vedendo queste rocce coronate di mirto e d’aloe, e le palme nelle valli, vi credereste in riva al Gange o al Nilo, tranne che non ci sono né piramidi, né elefanti …” o Lubin Griois, colonnello d’artiglieria “… Reggio è in una posizione incantevole … ha le strade ancora fiancheggiate in molti punti da macerie deliziosi giardini d’aranci e limoni circondano la città ed anche diverse case dell’interno; alla sera il loro profumo riempie l’aria…” .

Di notevole rilievo anche la riforma amministrativa attuata da Giuseppe Bonaparte : il 2 agosto 1806 venne decretata "... l'eversione della feudalità" con la quale fu abolito il feudalesimo con tutte le sue competenze e fu stabilito che "le città, terra e castella, dovevano essere governate secondo la legge comune ..." .

Con il decreto dell'8 agosto 1806 il Regno venne organizzato secondo la legislazione francese mentre quello dell'8 dicembre dello stesso anno con il quale si definiva la divisione delle province in distretti governi.

La Calabria venne divisa in due province: Calabria Citeriore con capoluogo Cosenza, e Calabria Ulteriore con capoluogo Monte Leone (l'attuale Vibo Valentia), mentre ognuna delle due province erano suddivise in quattro distretti, ognuna delle quali si articolava in circondari.

La provincia di Cosenza era composta dai distretti di Cosenza, Castrovillari, Rossano ed Amantea, mentre quella Ulteriore era composta dai distretti di Monte Leone, Catanzaro, Gerace e Reggio.

Altro passaggio legislativo di notevole rilievo fu quello del 18 ottobre dello stesso anno inerente la riforma delle leggi municipali e ne riordinava la figura del decurionato e la sfera entro la quale esso agiva.

Per non parlare della legge n. 238 datata 8 novembre 1806 con la quale veniva introdotta la fondiaria, le cui fonti d'entrata andavano a confluire nelle casse reali.

Altro decreto importante quello datato 8 dicembre 1806 con il quale le province furono suddivise in distretti e per quanto riguarda la Calabria Ulteriore si ebbe questa conformazione amministrativa con Reggio (45 comuni), Gerace (49), Catanzaro (62) e Monte Leone (73)

Quindi notevole è stato il dinamismo riformista attuato dall'amministrazione francese nonostante i fatti bellici di Campotenese, Maida, Mileto e la continua guerriglia finanziata e supportata dagli anglo-borbonici.

Gli interventi del governo dei napoleonidi per migliorare e creare ex-novo le infrastrutture essenziali per una società civile sono notevoli anche se entro l’arco del decennio le opere avviate non giungono, per i fatti sopra elencati, a giusta conclusione.

Gianni Aiello ha concluso il suo intervento dicendo che «Appena un decennio, non consentì profonde modificazioni nella società e nell’economia della regione calabrese, poiché i processi evolutivi, che richiedono tempi lunghi, trovarono una naturale resistenza nel retaggio del feudalesimo ed un’azione frenante in molti fattori contingenti, le azioni di disturbo degli anglo-borbonici, la guerriglia, il brigantaggio,la carenza di mezzi finanziari, il blocco continentale, non riuscirono tuttavia a fermare il corso impetuoso delle riforme.» .

«Un ultimo sguardo - prosegue Gianni Aiello - bisogna darlo anche all'aspetto dell'economia ed in particolare alle colture di cotone, lino, patata, e all'industria della pasta di liquirizia.

L'estrazione del ferro fu voluta dallo stesso Giuseppe Bonaparte nel 1807 e, dopo un triennio di sforzi, quindi sotto l'amministrazione murattiana, si ebbero buoni risultati per la produzione del ferro nella Mongiana come afferma lo storico Umberto Caldora in “Calabria Napoleonica – 1806-1815” .

La manifestazione è stata arricchita dalla presenza a manifestazione è stata arricchita dalla presenza N.H. Luciano Giovene di Girasole del Foro di Napoli, in rappresentanza dell’Unione della Nobiltà Napoleonica, che è stato premiato con una targa ricordo da parte del Presidente Gianni Aiello.

L'Unione della Nobiltà Napoleonica è una associazione dalle finalità storiche-culturali inerenti lo studio e l'approfondimento delle tematiche relative al periodo napoleonico in tutta Europa.

Scopo dell'Unione è quello di mantenere vivi i ricordi, i principi, i valori e gli ideali dell'epopea napoleonica.

Il gradito ospite nel corso del suo breve intervento ha detto: «L'Unione della Nobiltà Napoleonica racchiude in se tutte quelle persone che al di là dei rapporti che hanno avuto, quindi dei titoli posseduti durante il periodo, oggi sono i discendenti di coloro che hanno combattuto con l’esercito napoleonico o coloro i quali,in quel periodo, rivestivano delle cariche pubbliche, quindi hanno conservato certe tradizioni, che evolute poi da un periodo che per molti sia potuto essere fausto o infausto, dipende da quale punto di vista lo si guardi, ha creato le premesse cambiare completamente quegli assetti politico, economici, giuridici dell’Europa intera degli ultimi duecento anni.

Quindi ancora oggi scopro che sono associati e ne fanno richieste persone che studiano quel periodo e ne sono appassionati di quella storia che è un po’ dimenticata perché anche se limitata a dieci appena , quindi se idealmente andiamo a sfogliare qualsiasi libro di storia, noi notiamo che ci sono appena tre righe che parlano del decennio francese, ed è triste tutto questo, perché se si vedesse la storia al di là della colorazione politica, al di là di quelle che sono le proprie ideologie, si comprenderebbe che anche quel breve periodo è servito per trasformare radicalmente la nostra società sotto diversi punti di vista, non solo letterario, non solo del feudalesimo, non solo della giustizia, il Codice Napoleonico ha creato le basi per la giurisprudenza moderna.

Ma c’è un aspetto che ci terrei a sottolineare, anche quello architettonico, e ricordo quel luogo che oggi viene ricordato per convegni o altre manifestazioni - Piazza Plebiscito - , ma nessuno ricorda che quella una volta veniva chiamata Largo Murat ed era stata iniziata proprio in quel periodo proprio da Giuseppe Bonaparte. ».

La giornata di studi è stata infine impreziosita dal graditissimo intervento della N.D. Zenaide Giunta, discendente diretta di Giuseppe Bonaparte (Re di Napoli, Re di Spagna e delle Indie) e di Luciano Bonaparte (Principe di Canino e di Musignano), entrambi fratelli dell’ Imperatore Napoleone I.

La Nobildonna, che ha voluto generosamente accettare l'invito del Circolo Culturale L'Agorà e, nell'occasione, una targa ricordo donata dal Comune di Reggio Calabria, ha voluto puntualizzare, a commento di quanto espresso da Orlando Sorgonà nella sua relazione, che « ... a proposito dei briganti partigiani dei borboni e degli inglesi il governo francese si trovò in una situazione così disastrosa che ovviare a tale situazione anticipò i la legge sui pentiti, nei confronti cioè di coloro che si consegnavano e denunciavano i propri compari. Questa è una delle innovazioni che il decennio francese portò all’evoluzione storica di tale fenomeno..»

E si può osservare, d'altra parte, che la storiografia successiva, relativa alla tematica del "pentitismo", ci illustra che tale dibattito ebbe ulteriori sviluppi verso la seconda metà dell’Ottocento: nel 1866 giungono i primi segnali dal Prefetto di Palermo Filippo Gualtiero che anticipano di dieci anni il dibattimento parlamentare da parte del Bonfadini che relaziona sulle condizioni in cui si trovava la Sicilia nel 1876.

Altri cambiamenti in tal senso si ebbero durante l'amministrazione fascista per passare, più recentemente alla Legge Cossiga del 1980, un importante strumento legislativo, voluto fortemente dal generale Dalla Chiesa e sorto in una delicata fase storica dell'Italia, quello del terrorismo.

Si passa poi alla Legge n. 304 del 1982 che riguardava l'attitudine dello Stato nei confronti degli ex terroristi che rientravano nella sfera di "pentiti" o "dissociati", anche se c'è da sottolineare che tale strumento legislativo non conteneva nessun termine atto ad indicare la dicitura relativa a "pentito" o "pentimento".

L'illustre ospite ha concluso il suo intervento dicendo «...Io sono molto grata nel partecipare a questa manifestazione che L’Agorà organizza, di ricerca di approfondimento, di diffusione delle notizie , dell’informazione sulla storia del decennio francese che viene purtroppo sottovalutato, preso poco in considerazione all’infuori di questa manifestazione organizzata in modo impeccabile dall’associazione reggina.».

Un incontro quindi che ha rievocato attraverso la lettura di interessanti documenti storici un periodo, quello del "decennio francese" , che nonostante le diverse operazioni militari che si verificarono nel Regno di Napoli, vide l'attuazione di una seria ed incessante politica di rinnovamento messa in atto da Giuseppe Bonaparte e perseguita poi da Gioacchino Murat.

Nonostante tutto ciò ancora vi sono, purtroppo a causa di una certa storiografia di regime, molte lacune informative su tale periodo storico e molti tendono erroneamente, a puntare i loro riferimenti, la loro ammirazione verso quelle amministrazioni, che a dir il vero, non si ispirarono certo agli ideali di unità, libertà ed eguaglianza, che, sanciti dalla rivoluzione francese, caratterizzarono invece l'operato dei napoleonidi.